Dalin LIU / Erwin J. HAEBERLE

DIE

HARMONIE VON YIN UND YANG

5 000 Jahre Sexualkultur in China

© Copyright 1996, 2004, 20013 Erwin J. Haeberle. All rights reserved.

Vorbemerkung: Dieses Buch wurde 1996 geschrieben und stand im Herbst des gleichen Jahres kurz vor der Veröffentlichung bei einem Berliner Verlag. Ein plötzlicher Wechsel in der Verlagsleitung kippte aber das Projekt in letzter Minute. Geplant war ursprünglich ein großer Bildband mit vielen sexuell expliziten Abbildungen. Bei der jetzigen Online-Publikation, die weltweit auch Kindern und Jugendlichen frei zugänglich ist, haben wir uns auf wenige, relativ unverfängliche Bilder beschränkt. Sie illustrieren aber dennoch die wichtigsten Inhalte des Textes. Dieser wurde als Dokument der damaligen Zusammenarbeit der beiden Autoren im Wesentlichen unverändert gelassen, aber seither in einigen Punkten aktualisiert. Auszüge erschienen in mehreren Nummern der Zeitschrift "Sexualmedizin" von 1999 bis 2001.

INHALT

Vorwort

Die Harmonie von

Yin und Yang

I. Einleitung

Historischer

Überblick

Zur Sexualwissenschaft in China

II. Die sexualwissenschaftliche Sammlung von Dalin Liu

Sexualität und

Religion

Häusliches und eheliches Leben

Die Rolle der Frau

Der bevorzugte männliche

Nachwuchs

Die Sexualaufklärung der Töchter

Einklang mit der Natur

Gleichgeschlechtliche Liebe

Erotica in Porzellan

Prostitution

Zwei erotische Bildrollen

Das vorliegende Buch entstand durch einen Kulturaustausch besonderer Art. In jüngster Zeit haben sich ja nicht nur die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China rapide entwickelt, sondern auch die Verbindungen zwischen deutschen und chinesischen Wissenschaftlern und Künstlern, so dass die gegenseitige Neugier auf das jeweils andere Land sehr gewachsen ist. Für viele vielleicht überraschend, gab und gibt es aber auch eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sexualwissenschaft, und ein Beispiel dafür lernte die Öffentlichkeit im Sommer 1995 kennen.

Eine chinesische Sammlung zu Besuch in Berlin

Vom 2. Juni - 22 Juli 1995 wurde in der Staatsbibliothek Unter den Linden in Berlin zum ersten Mal außerhalb Chinas ein Teil der privaten Sammlung des Sexualwissenschaftlers Prof. Dalin Liu aus Schanghai gezeigt, der in der Fachwelt als der "chinesische Kinsey" bekannt ist.

Unter dem Titel "5 000 Jahre Sexualkultur in China" zeichnete die Ausstellung von etwa 200 Objekten eine lange kulturgeschichtliche Entwicklung nach - die des Sexualwissens und Sexualverhaltens in China. Während ihrer Laufzeit hatte die Ausstellung mehr als 20 000 Besucher und erfreute sich auch eines großen Medienechos. Sie war in 10 etwas willkürliche Abteilungen gegliedert:

1. Prähistorische Fruchtbarkeitskulte

2. Formen der Ehe

3. Die menschliche Fortpflanzung im Laufe der Zeiten

4. Die Rolle der Sexualität im Alltagsleben

5. Sexualerziehung

6. Erotische Techniken

7. Die Unterdrückung der Frau

8. Sexualität und Religion

9. Erotische Kunst

10. Sexualmedizin

Historisch gesehen, ergab sich allerdings eine leicht erkennbare grobe Dreiteilung:

- Vor-

und Frühgeschichte,

- mittelalterliche und moderne Feudalzeit, und

- das 20. Jahrhundert.

Die

Entwicklung im 20. Jahrhundert wurde in direkte Beziehung gesetzt zur früheren

und heutigen Sexualwissenschaft in Berlin: Magnus Hirschfelds Besuch in China

1931 und die aktuelle chinesische Zusammenarbeit mit dem Archiv für

Sexualwissenschaft am Robert Koch-Institut.

Hauptveranstalter der Ausstellung war die Deutsche Gesellschaft für

Sozialwissenschaftliche Sexualforschung (DGSS), deren Präsident ich damals war,

und dessen Kuratorium Prof. Liu angehörte. Mitveranstalter waren die

Staatsbibliothek, die Stiftung Preussischer Kulturbesitz und das Robert

Koch-Institut. Ermöglicht aber wurde sie letztlich durch vier Berliner

Sponsoren - die Schering AG, die Siemens AG, die Akademie für Wissenschaft und

Klinik der Chinesischen Medizin GmbH und den Berliner Verein zur Förderung

chinesischer Kultur. Nur dem gemeinsamen Engagement aller dieser Beteiligten

gelang es, dies ungewöhnliche Kulturereignis sofort zu präsentieren, als sich

die nimmer wiederkehrende Gelegenheit dazu bot. Die Sammlung wurde in keiner

anderen europäischen Stadt gezeigt, sondern kehrte von Berlin aus über Japan zu

ihrem Besitzer zurück. Glücklicherweise können nun viele auch dieses Buch online

studieren (www.sexarchive.info). Auszüge

erschienen bereits in mehreren Nummern der Zeitschrift

"Sexualmedizin" von 1999 bis 2001.

Deckblatt des Programms zur Ausstellung in Berlin 1995

Berlin und die chinesische Sexualwissenschaft

Der Arzt Magnus Hirschfeld hatte 1919 in Berlin am Tiergarten das bald weltweit berühmte erste Institut für Sexualwissenschaft eröffnet. Es wurde unter anderem zum Vorbild des heute noch existierenden sexualwissenschaftlichen Instituts an der Karls-Universität in Prag, dessen Begründer, Josef Hynie, sich bei Hirschfeld ausbilden ließ. Es zog auch zahlreiche ausländische Besucher an, so etwa Margaret Sanger, André Gide und Jawaharlal Nehru, den wiederum Hirschfeld später in Indien besuchte. Da dies Institut, wie überhaupt die gesamte damalige Sexualwissenschaft, das Ziel einer umfassenden Sexualreform verfolgte, war es dem aufkommenden Nationalsozialismus ein Dorn im Auge. Gleichberechtigung der Geschlechter, freier Zugang zur Empfängnisverhütung, eine wissenschaftlich begründete Sexualerziehung, Modernisierung des Sexualstrafrechts - all dies lief den repressiven Absichten Hitlers und seiner Partei zuwider. Hinzu kam noch, dass Hirschfeld und die meisten seiner Mitstreiter Juden waren. Daher wurde sein Institut 1933 von den Nazis geplündert und geschlossen. Seither ist es leider nicht wieder aufgebaut worden.

Zu Beginn seines Exils, das schon 1930 begann, reiste Hirschfeld um die Welt und kam so 1931 über die USA und Japan nach China, wo er an allen Nationaluniversitäten seine neue Wissenschaft vorstellte, und wo er seinen letzten Schüler, den Chinesen Li Shiü Tong kennenlernte. Mit ihm reiste er weiter in die Philippinen, nach Indonesien, Singapur, Indien, Ägypten und Palästina und schließlich über Griechenland, Österreich und die Schweiz nach Frankreich, wo er am 14. Mai 1935, an seinem 67. Geburtstag, starb. Sein chinesischer Schüler und einziger Erbe, der einer reichen und angesehenen Familie in Hong Kong entstammte, ging zunächst nach Zürich und dann in die USA, wo er an der Harvard Universität studierte. Nach Ende des II. Weltkrieges kehrte er aber für sein Medizinstudium in die Schweiz zurück. Schließlich wanderte er ohne akademischen Abschluss nach Vancouver, Kanada aus, wo er 1993 im Alter von 86 Jahren starb. All dies fand man aber in Deutschland erst nach seinem Tod heraus. Vorherige Versuche, ihn zu finden - auch meine eigenen 1992 in Hong Kong - waren leider vergeblich geblieben. Ein Interview mit ihm hätte sehr viel über seinen Mentor Hirschfeld und noch manches andere aufklären können.

Von links: Bernhard Schapiro, ehem. Medizinischer Direktor an

Hirschfelds Institut,

Magnus Hirschfeld, Li Shiü Tong im schweizerischen Exil 1933 oder

1934.

Sein Berliner Erbe hatte Li Shiü Tong ausgeschlagen, das damit an die Stadt fiel. Es handelte sich dabei hauptsächlich um das Institutsgrundstück in der Nähe der heutigen Kongresshalle (Haus der Kulturen der Welt). Die frühere Friedrich-Wilhelms-Universität (heute Humboldt-Universität) hatte sich zwar 1924 verpflichtet, das Institut Hirschfelds weiterzuführen und sein Erbe zur Schaffung eines eigenen Lehrstuhls für den Institutsdirektor einzusetzen, tat dies aber bis heute nicht, ebensowenig wie irgendeine andere akademische Einrichtung in Berlin. Dort besteht auch immer noch keinerlei Interesse am sexualwissenschaftlichen Austausch mit China. Natürlich war auch keine der Berliner Universitäten in irgendeiner Weise an der Ausstellung beteiligt.

Links:

Hirschfeld in China: Gruppenfoto mit dem chinesischen Frauenclub in

Shanghai, 1931.

Rechts: Die Ausbilder Prof. Haeberle (Mitte) und Prof. Liu

(rechts hinter ihm) bei einem Schulungskurs für die Mitarbeiter der ersten

landesweiten Sexualumfrage in China. Shanghai, Mai 1989.

Die abgerissene sexualwissenschaftliche Verbindung zwischen Berlin und China wurde erst 1989 wiederbelebt, als ich vom damaligen Bundesgesundheitsamt auf eine Dienstreise nach Shanghai geschickt wurde und dort meine Zusammenarbeit mit Prof. Liu bei der ersten landesweiten Sexualumfrage in China begann. Dieser "chinesische Kinsey Report" über 20 000 befragte Frauen und Männer aus allen Regionen Chinas wurde 1992 in chinesischer Sprache als Buch von über 800 Seiten veröffentlicht und erschien dann 1997 auch in einer amerikanischen Ausgabe. In Anerkennung dieser Leistung wurde Prof. Liu 1994 in Berlin die Magnus-Hirschfeld-Medaille der DGSS verliehen. Inzwischen hat Prof. Liu allein ein über 1000-seitiges Buch über das Sexualleben im alten China geschrieben und seine einmalige Sammlung sexologischer Artefakte aus 5000 Jahren chinesischer Kulturgeschichte erheblich ausgebaut. Ein Teil dieser Sammlung war in der Ausstellung zu sehen.

Prof. Haeberle (Dritter von links) und Prof. Liu (ganz rechts) bei

dem ersten chinesischen Kongress

für Sexualwissenschaft in Shanghai 1992.

Das Robert Koch-Institut eröffnete schließlich im Frühjahr 1994, genau 75 Jahre nach Gründung des Hirschfeld-Instituts, in Berlin ein Archiv für Sexualwissenschaft, das unter meiner Leitung wieder eng mit der chinesischen Sexualforschung kooperierte, besonders mit Prof. Liu, dem Direktor des von ihm begründeten "Sex Sociology Research Center" in Shanghai. Das heutige Haeberle-Hirschfeld- Archiv, mein Geschenk an die Humboldt-Universitätsbibliothek, enthält u. a. auch noch unveröffentlichte Originaldokumente von Hirschfelds Weltreise sowie aktuelle sexualwissenschaftliche Literatur aus China. Prof. Liu war seit 1990 schon fünf Mal in Berlin, dreimal davon bei Berliner Kongressen für Sexualwissenschaft. Ich selbst war seither sieben Mal in China und konnte dort nicht nur bei der großen Sexualumfrage mitarbeiten, sondern auch in Beijing, Tianjin, Hefei, Nanjing, Hangzhou, Shanghai und anderen großen Städten Vorträge und Seminare halten. Beim sexologischen Weltkongress 1999 in Hong Kong hatte ich als zweiter Hauptredner die Gelegenheit, meine ersten frei zugänglichen Online-Kurse vorzustellen. Besonders eindrucksvoll für alle Teilnehmer war aber die Eröffnungsrede von Prof. Wu Jieping, dem stellvertretenden Vorsitzenden des ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses. (Er war damit sozusagen der viertmächtigste Mann in China.) Prof. Wu betonte die uralte Tradition der chinesischen Sexologie, hob die Bedeutung der sexuellen Gesundheit hervor und erinnerte daran, dass der verstorbene, weithin hochgeachtete Chou Enlai schon in der Vergangenheit - wenn auch vergeblich - immer wieder eine umfassende Sexualaufklärung gefordert hatte.

Sexologischer Weltkongress Hong Kong 1999.

Erste Reihe, Dritter von rechts: Prof. Wu Jieping.

Links hinter Prof. Wu: Prof. E. J. Haeberle.

Zu dem von mir organisierten europäischen Sexologenkongress in Berlin 2000 sandte mir Prof. Wu dann ein ermunterndes Grußwort:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grußwort von Prof. Wu Jieping zum

EFS-Kogress in Berlin 2000

Dear Professor Erwin J.

Haeberle,

it is my great pleasure to recall your contribution at the World Congress of

Sexology held in Hong Kong Special District last year.

I am delighted to know that the Congress "For a Millennium of Sexual

Health" will be held in Berlin, the birthplace of sexology.

The 5th Congress of the European Federation of Sexology in conjunction with the

14th DGSS Congress of Social Scientific Sex Research will certainly be a great

success. Please accept my hearty congratulations.

With best regards.

Yours very sincerely,

Wu Jieping

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

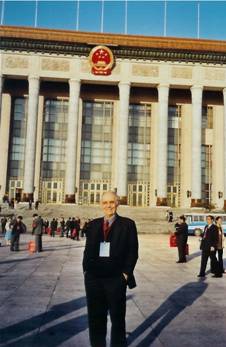

Vier Jahre später verhalf mir Prof. Wu zum bisherigen Höhepunkt meiner Mitarbeit: Im Oktober 2004 bekam ich die Einladung, zum 10. Jahrestag der von ihm gegründeten chinesischen sexologischen Gesellschaft den Hauptvortrag zu halten, und zwar in Pekings „Großer Halle des Volkes“ - mit 80 Minuten Redezeit. So konnte ich dort auch meine „Open Access“- Online-Kurse in englischer Sprache vorführen. Als Ergebnis wurden sie daraufhin als kompletter Studiengang „Sexuelle Gesundheit“ ins Chinesische übersetzt. Jetzt werden damit in China jährlich mehrere tausend Sexualerzieher(innen) ausgebildet.

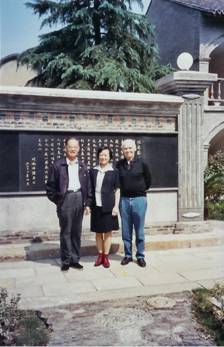

Links: Prof. Haeberle vor seinem Vortrag in

Pekings „Großer Halle des Volkes“, 16. Oktober 2004.

Rechts: Prof. Liu und Dr. Hu, die Direktoren des „China

Sex Museums“, Prof. Haeberle

am Eingang des Museums in Tongli.

Zur selben Zeit hatte Prof. Liu seine ständig weiter wachsende Sammlung genutzt, um damit ein großes Museum in Tongli aufzubauen, einem historisch bedeutsamen Touristenziel nicht weit von Shanghai. Dort unterzeichnete ich auch mit ihm einen förmlichen Vertrag zur künftigen Zusammenarbeit. Inzwischen hat Prof. Liu weitere Museen in Wuhan und auf der Insel Hainan eröffnet. Später erhielt ich auch noch eine Einladung an die Shu-Te Universität in Kaohsiung, Taiwan und wurde Honorarprofessor der Universität von Hong Kong. Kurz, die einst von Hirschfeld geknüpfte Verbindung trägt wieder und wird jährlich stärker. Leider haben meine deutschen Kollegen an dieser Verbindung bis zum heutigen Tag keinerlei Interesse gezeigt - ein entscheidender Unterschied zu den Pionieren unseres Faches vor 1933. Diese waren in ihrem Wollen und Wirken international, ja global ausgerichtet gewesen, wie ja gerade auch das Beispiel Hirschfelds bewies. Seine heutigen deutschen Nachfolger dagegen haben seinen Ehrgeiz nicht mehr. Glücklicherweise sind aber meine amerikanischen Kollegen weltoffen und wissbegierig geblieben. Sehr bald boten sie selber Vorträge und Seminare in China an, und so traf ich sie denn auch dort wiederholt bei Kongressen wieder. Mit ihnen bin ich bis heute in regem Kontakt geblieben.

Nach dem großen chinesischen Sexualreport von 1992 ist dies nun das zweite Buch, an dem Prof. Liu und ich gemeinsam gearbeitet haben. Erschien das erste nur in chinesischer und englischer Sprache, so stellt nun dieses deutsche Werk eine gewisse sprachliche Balance wieder her. Möge es damit, wie mein hochgeschätzter Kollege Liu und ich sehnlichst hoffen, trotz allem zum guten Omen für die weitere deutsch-chinesische sexualwissenschaftliche Zukunft werden!

Erwin J. Haeberle

Dalin Liu und

Erwin J. Haeberle

DIE

HARMONIE VON YIN UND YANG

I. 5000 JAHRE SEXUALKULTUR IN CHINA

China hat eine lange und traditionsreiche Kulturgeschichte. Der schillernde und für deutsche Leser vielleicht ungewohnte chinesische Ausdruck "Sexualkultur" ist vor diesem sehr breiten Hintergrund zu verstehen. Er umfasst Fruchtbarkeitskulte, Heiratsbräuche, Eheformen, Zivil-und Strafrecht, die verschiedensten Philosophien, sexuellen Ideologien und Praktiken, Empfängnisverhütung, Sexualmedizin, erotische Kunst und auch gewisse modernere religiöse Riten mit sexuellem Hintergrund.

Eine moderne Sexualwissenschaft hat sich, nach bescheidenen Anfängen in den zwanziger und dreißiger Jahren, in China erst in den achtziger Jahren unseres Jahrhunderts entwickelt. Dabei hat sie verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen, von der Sexualmedizin über die Sexualpsychologie zur Sexualsoziologie. In den letzten Jahren schließlich hat sich die sexologische Forschung ein neues Gebiet erobert: Das Studium der eigenen chinesischen Sexualkultur. Wie man nun auch in China wieder deutlich erkennt: Für das Verständnis der Gegenwart ist die Kenntnis der Vergangenheit notwendig. Das Studium der alten chinesischen Sexualtraditionen kann uns also helfen, auch das moderne China besser zu verstehen.

Die Geschichte eines so alten und großen Landes wie China lässt sich eigentlich gar nicht in wenigen Zeilen zusammenfassen. Wenn wir es hier dennoch versuchen, so tun wir dies mit großen Bedenken und auch nur, weil wir möglichst viele Nicht-Spezialisten erreichen wollen. Für diesen guten Zweck wagen wir es auch, dabei die Abfolge der verschiedenen Dynastien und auch deren historische Daten sehr grob zu vereinfachen. Auch die jeweilige Ausdehnung der verschiedenen Reiche lassen wir hier außer acht.

Wie bei allen anderen Völkern, verliert sich auch bei den Chinesen der Beginn ihrer Geschichte in mythischem Dunkel. Wie die Legende sagt, folgten der Weltschöpfung vier Heroen, die den Menschen die Kultur brachten, und den Heroen wiederum folgten fünf Kaiser, und diesen die drei Ur-Dynastien. Diese waren die Xia-Dynastie (ca. 2000 -1700 v. Chr.), die Shang-Dynastie (ca. 1700 - 1100 v. Chr.) und die Zhou-Dynastie (ca. 1100 - 800 v. Chr.). Es folgten die sog. "Frühling und Herbst - Periode" und die der "streitenden Reiche". In dieser Zeit, um 500 v. Chr., lebte Konfuzius (Kong Qiu), dessen sozialphilosophische Lehren die chinesische Kultur nachhaltig beeinflusst haben. Etwas später lebte auch Lao-tse (Laozi), einer der Begründer des Taoismus. Diese mystisch gefärbte Religion der Naturergebenheit speiste sich aus vielen Quellen und bestimmt bis heute direkt oder indirekt sehr weitgehend die chinesische Lebensauffassung.

Es folgte die Han-Dynastie (ca. 200 v. Chr. - 200 n. Chr.), in der die Religion des Buddhismus von Indien nach China kam. Nach der relativ kurzen Zeit der "drei Königreiche" folgten dann die Jin-, Nord-Süd- und Sui-Dynastien (ca. 250 - 600 n. Chr.). Während dieser Zeit verbreitete und entwickelte sich der chinesische Buddhismus erheblich.

Die folgenden Dynastien des "Mittelalters" waren die Tang-Dynastie (ca. 600 - 900 n. Chr.), die Song-Dynastie (1000 -1280 n. Chr.), eine Periode des konservativen sog. Neo-Konfuzianismus, und die Yuan (Mongolen)-Dynastie (1280 -1368 n. Chr.). In diese letztere Zeit fiel der Besuch Marco Polos in China. (Allerdings wird nach neuesten Forschungen bezweifelt, ob er wirklich in China war, da sein Bericht nichts über Dinge enthält, die jedem Reisenden hätten auffallen müssen, wie die Große Mauer, Porzellan und Tee und die Verkrüppelung der weiblichen Füße. Außerdem gibt es in China selbst keinerlei Belege für seinen Besuch.)

Die "neuzeitlichen" Dynastien sind dann die Ming-Dynastie (1368 - 1644 n. Chr.) und die Qing (Manchu)-Dynastie (1644 -1911). Es folgten die Chinesische Republik von 1912 unter Sun Yat-Sen und, ab 1949, die von Mao Zedong errichtete, heute noch bestehende Volkrepublik China.

Einige Historiker teilen die chinesische Geschichte bis zur Mitte des 19. Jhdts. noch einfacher in drei Perioden ein: Das Zeitalter des Wachstums (Prähistorie bis ca. 200 v. Chr.), das Frühe Reich (ca. 200 -1000 n. Chr.) und das Spätere Reich (ca. 1000 -1850 n. Chr.). Diese Einteilung ist hilfreich für Sexualwissenschaftler, denn im Großen und Ganzen war die chinesische Einstellung zur Sexualität bejahend und offen in den ersten beiden Perioden. Sie wurde zunehmend restriktiv und negativ erst in der dritten Periode. Während der letzten hundert Jahre schließlich erlebte die moderne, negative Grundeinstellung wiederholte Herausforderungen, Verstärkungen und Abmilderungen durch Kolonialismus, Aufstand, Krieg, fremde und eigene Diktatur, die technische Revolution und "westlichen" Einfluss, kurz durch die zunehmende Modernisierung der Welt. Die heutige Lage in China ist verworren. Die "kommunistische Moral" der letzten Jahrzehnte bröckelt, westliche Medien transportieren neue sexuelle Rollenvorbilder, und gleichzeitig besinnen sich viele wieder auf ältere Werte der eigenen, chinesischen Kultur. All dies spielt sich zudem vor dem Hintergrund eines rapiden und bedrohlichen Bevölkerungswachstums ab.

Angesichts dieses Wachstums hat die Volksrepublik einen sexualpolitisch sehr bedeutsamen Schritt getan: Sie hat die Forderung nach der "Ein-Kind-Familie" erhoben und damit ganz offiziell, wenn auch indirekt, das Reproduktionsverhalten vom Sexualverhalten getrennt. Mit anderen Worten: Die chinesische Regierung hat allen ihren Bürgerinnen und Bürgern zu verstehen gegeben, dass Geschlechtsverkehr und Fortpflanzung zwei völlig verschiedene Dinge sind und sein müssen. Die praktischen Folgen dieses Grundsatzes sind weitreichend und augenblicklich noch gar nicht voll sichtbar geworden. Er beinhaltet nämlich unter anderem, dass der Sexualkontakt, unabhängig von jedem Zeugungszweck, einen Wert an sich darstellt, und dies wiederum bedeutet, dass alle Moralvorstellungen hinfällig werden, die auf der Rechtfertigung der Lust durch Elternschaft beruhen. Besonders in den westlichen Ländern herrschen, wenn oft auch versteckt, noch viele solche Vorstellungen, etwa in der Religion, im Strafrecht, aber auch in der Medizin und Psychiatrie. In einem China hingegen, das sich auf eigene moralische Traditionen besinnt, ist keine wirkliche "Umwertung aller Werte" erforderlich, denn dort galt die geschlechtliche Vereinigung gerade in den ältesten Perioden als in sich selbst gut, als Gehorsam gegenüber der Schöpfung, als die immer wieder nötige Herstellung der Harmonie zwischen Yin und Yang (dem weiblichen und männlichen Prinzip in der Natur).

Um die chinesische Einstellung zur Sexualität zu verstehen, ist es notwendig, wenigstens einen flüchtigen Blick auf die Kulturgeschichte Chinas zu werfen. Auch dort hing die Sexualkultur immer weitgehend von der Gesamtkultur ab, und diese wurde, wie schon angedeutet, lange von drei großen geistigen Strömungen bestimmt, dem Konfuzianismus, dem Taoismus und dem Buddhismus.

Konfuzius lag vor allem am Aufbau und an der Erhaltung einer guten und gerechten Gesellschaft durch ein System gegenseitiger, fein abgestufter Verpflichtung. Die persönliche Erfüllung des Einzelnen war demgegenüber zweitrangig und hatte sich jedenfalls innerhalb der vorgegebenen Strukturen zu verwirklichen. Er bejahte aber das sexuelle Verlangen und hielt dessen Befriedigung für ebenso natürlich und notwendig wie die Nahrungsaufnahme. Er forderte lediglich, dass das Sexualleben in den Rahmen der herrschenden Gesellschaftsordnung harmonisch eingebettet bleiben sollte. Nur die späteren sog. Neokonfuzianer entwickelten eine repressive, an die englischen und amerikanischen Puritaner erinnernde Prüderie, die allem möglichen sexuellen Aberglauben Tür und Tor öffnete und teilweise bis heute wirksam ist.

Der Taoismus begann ebenfalls als eine Sozialphilosophie, wandelte sich dann aber zu einer Religion. Sie erklärte die Naturmysterien und bettete den Menschen als Teil der Natur in diesen Mysterienzusammenhang ein. Das gute, richtige und gesunde Leben bestand in dem immer wieder gesuchten Einklang mit der Natur. Für unser jetziges Thema wichtig war die Vorstellung, dass Yin und Yang in eine Harmonie gebracht und in dieser Harmonie erhalten werden müssen. Die Wörter "Yin" und "Yang" sind jahrtausendelang zur Bezeichnung von weiblichen und männlichen Geschlechtsorganen gebraucht worden, und der Ausdruck "Vereinigung von Yin und Yang" bedeutete dementsprechend "Geschlechtsverkehr" oder Koitus. Yin und Yang bedeuten darüberhinaus aber auch weibliches und männliches Naturprinzip, nämlich einerseits das dunkle, negative, passive, schwache, kalte Prinzip (Yin) und andererseits das helle, positive, aktive, starke und heiße Prinzip (Yang). Beide Prinzipien sind immer und überall wirksam und müssen im rechten Gleichgewicht gehalten werden, wenn das wohltätige Wirken der Natur, der soziale Friede und die persönliche Gesundheit erhalten werden sollen.

Der Buddhismus lehrt bekanntlich, dass alles Verlangen, auch das sexuelle Verlangen, die Ursache von Leiden ist. Die Sexualität ist nichts besonders Schlechtes, sondern nur Teil des allgemeinen Schlechten, das überwunden werden muss, weil es der Erleuchtung im Wege steht. In China allerdings wurde diese reine Lehre nur sehr zögerlich und dann auch nur teilweise angenommen. Einflussreich war aber die mir ihr verbundene Auffassung, dass Mann und Frau gleichwertig sind. Besonders in der Han-Dynastie wertete diese Auffassung die gesellschaftliche Stellung der Frauen erheblich auf, die damals oft als selbstbewusst, unabhängig und stark beschrieben wurden. Zu erwähnen ist auch, dass eine buddhistische Richtung, der tantrische Buddhismus, die Erotik bewusst kultivierte und esoterische sexuelle Praktiken pflegte, denen er eine mystische Bedeutung gab. Diese Richtung hatte besonders zur Zeit Kublai Khans (1216 -1294 n. Chr.) einen gewissen Einfluss, der später aber wieder abnahm.

Diese drei großen philosophisch-religiösen Strömungen mischten sich in sehr verschiedener Weise immer wieder in der chinesischen Geschichte und führten so abwechselnd zu sexuell liberaleren und dann wieder repressiveren Perioden, wie dies aus anderen ideologischen Gründen ja auch in der europäischen Geschichte der Fall war.

Seit Mitte des 19. Jhdts. sind in China allerdings auch die verschiedensten westlichen Einflüsse wirksam geworden, von christlicher (zumeist protestantischer) Missionsarbeit über europäische und amerikanische Wissenschaft und Pseudowissenschaft bis zum Kommunismus. Gerade der letztere war in sexuellen Fragen dem eigenständig chinesischen Denken besonders fremd. Neuerdings kommt noch eine für China ungewohnte, typisch westliche Form der sexuellen "Offenheit" mit Werbung, „Sex Shops“, Pornomagazinen und -videos, Briefkastenonkeln und -Tanten in der Massenpresse, Radio- und Fernsehratgebern, Discos, "Schwulenbars" und AIDS-Aufklärung hinzu. Es bleibt noch hinzuzufügen, dass diese "Verwestlichung" natürlich in einigen Teilen des früheren chinesischen Reiches wie Taiwan und Hong Kong besonders weit fortgeschritten ist.

Zur Sexualwissenschaft in China

Die Länder Asiens sind heute für den Sexualwissenschaftler vor allem aus drei Gründen interessant: 1. In allen diesen Ländern sinkt das Pubertätsalter und steigt das Heiratsalter, so dass junge Menschen viel länger als früher ohne gesellschaftlich anerkannte sexuelle Beziehungen sind. 2. Der prozentuale Anteil der Jugendlichen an der Bevölkerung insgesamt nimmt dramatisch zu (China mit seiner Ein-Kind-Familie spielt dabei eine Ausnahmerolle). 3. Die traditionellen Mechanismen sozialer Kontrolle von jugendlicher Sexualität versagen mehr und mehr unter dem Einfluss von Modernisierung und Verwestlichung.

Gleichzeitig sind die ostasiatischen Länder (besonders Indien, Thailand, die Philippinen) ernsthaft von der AIDS-Pandemie bedroht und müssen daher mit Vorbeugungsmaßnahmen versuchen, risikoreiches Sexualverhalten zu ändern. Das aber erfordert, dass dies Verhalten offen diskutiert wird, und so muss viel von der überkommenen Diskretion aufgegeben und eine ungewohnte Unverblümtheit eingeführt werden.

Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, dass sich die Sexualwissenschaft neuerdings rapide entwickeln konnte, und dass es 1990 in Hong Kong zur Gründung einer Asiatischen Föderation für Sexualwissenschaft kam, der bisher Institutionen und Organisationen aus Hong Kong, China, Taiwan, Japan, Korea, Thailand, Indien und Indonesien angehören, und die schon mehrere internationale Kongresse veranstaltet hat. Wichtig für die Entwicklung der Sexualwissenschaft in Asien waren natürlich auch der siebte Weltkongress für Sexualwissenschaft in Neu-Delhi 1985, der zwölfte in Yokohama 1995, und der vierzehnte in Hong Kong 1999.

China hat, was das Sexualverhalten seiner Bevölkerung betrifft, viele der gleichen Probleme wie seine Nachbarländer (auch AIDS beginnt sich auszubreiten, vor allem vom Südwesten her, nahe dem sog. goldenen Dreieck des Drogenhandels). Die Politik der Ein-Kind-Familie könnte auf längere Sicht das Bild erheblich verändern, aber es könnte in der Frage der Sexualmoral oder sozialen Kontrolle sexuellen Verhaltens dennoch sehr ähnlich bleiben. Die schnelle wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hat eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich eröffnet. Eine stellenweise Arbeitslosigkeit und eine dramatisch zunehmende Prostitution werfen nun so viele neue Fragen auf, dass es wünschenswert erscheint, so viel wie möglich auch über das Sexualverhalten in China herauszufinden.

Wie im Vorwort bereits erwähnt, geht das chinesische Interesse an der Sexualforschung mindestens bis ins Jahr 1931 zurück, als der Berliner sexologische Pionier Magnus Hirschfeld China bereiste und an den Nationaluniversitäten in überfüllten Hörsälen seine neue Wissenschaft vorstellte. Insgesamt hielt er 35 Vorträge in Schanghai, Beijing, Tianjin, Nanjing, Wusong und Guangzhou (Kanton), wo er im größten verfügbaren Saal über tausend Zuhörer hatte.

Eigentlich aber gab es eine eigene chinesische sexologische Literatur schon vor 2000 Jahren, und sie lebte mit Unterbrechungen bis in die Neuzeit fort. Zumeist handelte es sich dabei um Handbücher der Liebeskunst, Diskussionen der Geschlechtsrollen, oder auch um sexualmedizinische Werke. Leider wurden sie aber in den letzten Jahrhunderten zunehmend unterdrückt. Das Resultat dieser neuzeitlichen Prüderie ist eine fortdauernde sexuelle Unwissenheit und Unsicherheit in der Bevölkerung, die aber gleichzeitig jede Diskussion sexueller Fragen als unanständig ablehnt. Viele Ehepaare sind sexuell unglücklich, viel Ehen werden weiterhin von den Eltern arrangiert, Mädchen, die ihre "Jungfräulichkeit" vor der Ehe verlieren - selbst durch Vergewaltigung - werden verachtet. Selbstbefriedigung gilt als gesundheitsschädlich, homosexuelles Verhalten als krank. Kurz, sexuelle Vorurteile und Verklemmtheiten sind noch sehr weit verbreitet.

Die neueren Fortschritte der Sexualwissenschaft in China hängen mit seiner Politik der ökonomischen Liberalisierung und vorsichtigen Öffnung nach außen zusammen. In den frühen achtziger Jahren wurden einige isolierte sexualmedizinische Untersuchungen durchgeführt und auch veröffentlicht. Das hatte es vorher in der Volksrepublik kaum gegeben. Ab 1985 wurden dann am Arts College der Shanghai-Universität öffentliche Vorlesungen über die menschliche Sexualität gehalten, die von über 10 000 Hörerinnen und Hörern besucht und sehr begrüßt wurden. Von da an nahmen die Sexologen in Shanghai Kontakt miteinander auf und führten gemeinsam einen landesweiten Kurs durch. Im Juni 1986 schließlich wurde in Shanghai Chinas erste Sexualerziehungsorganisation gegründet.

Im Jahre 1985 lief auch, zunächst als Versuch, in 100 Mittelschulen Shanghais ein Aufklärungsprogramm über die Pubertät an, das zwei Jahre später auf 254 Mittelschulen ausgedehnt und wegen seines Erfolges endlich im ganzen Land übernommen wurde.

In den späten achtziger Jahren wuchs die Popularität der Sexualwissenschaft so weit, dass Kurse in Sexualmedizin, Sexualpsychologie, Sexualsoziologie und Sexualpädagogik eingerichtet wurden. Mehr als 100 sexologische Bücher und eine Zeitschrift für Sexualerziehung wurden veröffentlicht. Im Lande entstanden drei Sexualforschungsinstitute und sieben sexologische Organisationen, darunter die 1994 von Prof. Wu Jieping gegründete China Sexology Association (CSA).

Im Frühjahr 1989 begann die Arbeit an der ersten landesweiten Sexualumfrage in China, die schließlich über 20 000 ausgefüllte Fragebögen aus allen Regionen des Landes auswerten konnte und 1992 in Shanghai als umfangreiches Buch von über 800 Seiten publiziert wurde (Liu, Ng, Zhou und Haeberle: „Sexualverhalten im modernen China“, engl.“Sexual Behavior in Modern China“, N.Y 1997). Im Herbst 1992 gelang es auch, zum ersten Mal für China, in Shanghai einen Internationalen Kongress für Sexualwissenschaft zu veranstalten. Seither hat es mehrere andere nationale und internationale Sexologenkongresse in China gegeben, und das ganze Studiengebiet befindet sich in einem weiteren, rapiden Aufschwung. Dies wird auch an der zunehmenden Anzahl von einschlägigen Publikationen deutlich.

Gleichzeitig besinnt man sich verstärkt auf die eigenen, lange verschütteten Traditionen, und so kam auch die Sammlung zustande, welche die Ausstellung in Berlin und das vorliegende Buch ermöglicht hat.

II. DIE SEXUALWISSENSCHAFTLICHE SAMMLUNG DALIN LlU

Jede Wissenschaft beginnt mit dem Sammeln von Beobachtungen, Gegenständen oder Literatur, und das gilt auch für die Sexualwissenschaft.

Das erste, 1919 von Magnus Hirschfeld in Berlin gegründete Institut für Sexualwissenschaft war vor allem bekannt für drei große Sammlungen: Eine umfangreiche Bibliothek von Büchern, Zeitschriften, Zeitungsausschnitten und Manuskripten, eine ebenso umfangreiche Sammlung von Fotos, Zeichnungen, Aquarellen und Drucken, Artefakten und Apparaten zur sexologischen Forschungsgeschichte und eine in der Welt einzigartige Sammlung von autobiographischen Briefen und Tagebüchern sowie ausgefüllten "psychobiologischen Fragebögen", in denen tausende von Frauen und Männern, teilweise sehr ausführlich, offene Fragen zu ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung sowie zu ihrem Geschlechtsleben beantwortet hatten. Diese Fragebogenaktion hatte Hirschfeld schon 1908 begonnen und seitdem ohne Unterbrechung bei allen eigenen Patienten und später auch denen aller Kollegen seines Instituts fortgesetzt, so dass dieses Anfang der dreißiger Jahre einen enormen Datenschatz besaß, der nur auf seine statistische Auswertung wartete. Da die Kindheit- und Pubertätserinnerungen der ersten befragten Erwachsenen von 1908 weit ins mittlere oder sogar frühe 19. Jahrhundert zurückreichten, hätte diese Auswertung hochinteressante Aufschlüsse nicht nur über das Sexualverhalten geben können, sondern auch über die deutsche "Seelenlage" fast während der gesamten kulturgeschichtlichen Entwicklung des Industriezeitalters (etwa über die Rolle der Frau, das Verhältnis zum eigenen Körper, Form, Inhalt und Resultate der Sexualerziehung, der Beitrag von Justiz und Psychiatrie zur Stigmatisierung bestimmter Verhaltensweisen, Auswirkungen der Verstädterung, Standes- und Klassenunterschiede usw.). Leider aber fiel auch diese Sammlung wie das gesamte Institut 1933 der Naziplünderung zum Opfer. Es gab zwar Gerüchte, die Fragebögen seien vorher in Sicherheit gebracht worden, da sie aber nie wieder aufgetaucht sind, kommt alles auf das Gleiche hinaus: Die potentiell größte Leistung der frühen deutschen Sexualforschung ist für immer verloren.

Die sexualwissenschaftliche Führung ging nach dem Zweiten Weltkrieg an die USA über, wo der Zoologe Alfred C. Kinsey 1947 an der Indiana University sein Institute for Sex Research begründete. Auch Kinsey war ein fanatischer Sammler, der in wenigen Jahren mit seinen Mitarbeitern nicht nur tausende von Interviews aufzeichnete, sondern auch eine umfassende Bibliothek aufbaute (die u.a. auch fast die gesamte deutsche sexologische Literatur vor 1933 enthält). Außerdem aber legte er eine große Sammlung erotischer Kunst aus allen Weltgegenden und Epochen, "pornographischer" Fotos und Filme sowie sexueller Gebrauchsgegenstände an, die lange Zeit konkurrenzlos war und von vielen Forschern genutzt wurde. Inzwischen hat das "Institute for Advanced Study of Human Sexuality" in San Francisco eine zweite Sammlung dieser Art aufgebaut, die, vor allem auf dem Gebiet erotischer Filme noch um ein Vielfaches größer ist als die des Kinsey-Institutes.

Es lag also in der Natur der Sache, dass nach der ersten großen Sexualbefragung in China auch der Aufbau einer sexologischen Bibliothek und eine Sammlung chinesischer Erotica begonnen werden musste. Aus verschiedenen Gründen ließ diese sich aber nicht 'offiziell' an eine Universität anbinden, sondern musste privat organisiert und untergebracht werden. Jedes einzelne Stück wurde privat erworben, oft unter großen Schwierigkeiten. Gerade am Anfang bestanden bei Behörden, aber auch einfachen Bürgern erhebliche Vorbehalte gegen den Versuch, diesen Teil des kulturellen Erbes zu retten. Im Gegenteil, noch in jüngster Zeit wurden im Zuge von Antipornographiekampagnen sehr wertvolle alte Bildrollen öffentlich verbrannt. Der einzige Lichtblick bei diesem offiziellen Vandalismus war, dass man erlaubte, die Kunstwerke vor ihrer Vernichtung für die hier vorgestellte Sammlung zu fotografieren.

Es gab aber gleichzeitig auch liberale Gegenbewegungen und viel inoffizielle Unterstützung für die Privatsammlung. So konnte sie schon 1992, zusammen mit einer deutschen Ausstellung Prof. Haeberles "Anfänge der Sexualwissenschaft in Berlin 1908-1933", erstmals in der Jiao Tong Universität in Schanghai gezeigt werden. Anlass war der erste Internationale Kongress für Sexualwissenschaft in China, und daher kamen beide Ausstellungen nur den Kongressteilnehmern zu Gesicht. (Prof. Haeberles historische Ausstellung war vorher bei einem anderen Kongress auch schon 1990 in Hong Kong zu sehen gewesen.) Bald aber wurde es auch möglich, die sexologische Sammlung Prof. Lius in anderen Großstädten der Volksrepublik China und Taiwans der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und das Publikumsecho war überall positiv. Eine chinesische sexologische Zeitschrift widmete der Sammlung eine Sondernummer mit vielen farbigen Abbildungen. Ein zweistündiges Video über die chinesische Sexualkultur wurde produziert, das unter anderem auch ausführlich auf die Sammlung einging. (Insgesamt existieren zum Thema mittlerweile über 1 000 Minuten sendefertiges Filmmaterial, aber bisher hat noch keine europäische oder amerikanische Fernsehgesellschaft daran Interesse gezeigt.) Schließlich gelang es sogar, einen erheblichen Teil der Ausstellungsstücke zum ersten Mal außerhalb Chinas zu zeigen, nämlich in Berlin.

Auch in Berlin war die Ausstellung ein großer Erfolg, obwohl sie ohne die eigentlich nötige Vorbereitungszeit und mit relativ bescheidenen finanziellen Mitteln organisiert werden musste. Da aber Presse und Fernsehen ausführlich und lobend berichteten, fanden viele Besucher den Weg in die Staatsbibliothek Unter den Linden, die zunächst von dem Andrang ziemlich überrascht war. Es gab auch bald Anfragen aus anderen europäischen Ländern, ob die Ausstellung nicht auch dort gezeigt werden könnte, aber die Umstände ließen dies nicht zu. Nach Ablauf der Ausstellungsfrist kehrte alles Gezeigte über Japan nach China zurück, wo Prof. Liu zunächst versuchte, seine Exponate in verschiedenen, nicht auf Dauer angelegten eigenen Museen zu zeigen. Mittlerweile ist auch deutlich geworden, dass viele Stücke zu wertvoll sind, um noch einmal auf die Reise zu gehen. Der Kosten- und Verwaltungsaufwand wäre einfach zu hoch. Die beste Lösung musste deshalb darin bestehen, für diese Sammlung ein endgültiges eigenes Museum zu errichten, und dies ist inzwischen geschehen: In der historisch und architektonisch bedeutenden, gut erhaltenen Stadt Tongli - nicht weit von Shanghai - besteht nun ein großes „Muttermuseum“, das „China Sex Museum“, das Zweigmuseen in anderen chinesischen Städten unterhält.

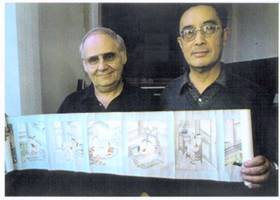

Prof. Haeberle

(links) und Prof. Liu (rechts) 1995 mit einer Bildrolle während der

Ausstellung

"5000 Jahre Sexualkultur in China" in der Staatsbibliothek Berlin, Unter

den Linden

Die erste große sexualwissenschaftliche Sammlung Chinas, die ständig weiter wächst und aus der hier einige wenige Proben vorgestellt werden, lässt sich natürlich nach verschiedenen Gesichtspunkten ordnen, etwa chronologisch (z.B. nach Dynastien) oder nach künstlerischen Gesichtspunkten (z.B. Kunstwerke, Folklore, industriell produzierte Massenware usw.) oder nach dem Bestimmungszweck (z.B. religiöse Gegenstände, Grabbeigaben, Hausrat, Schmuck, Anschauungsobjekte zur Sexualaufklärung, Pornographie usw.) oder nach dem verwendeten Material (z.B. Holz, Ton, Papier, Metall, Porzellan, Seide usw.) oder nach der Herstellungstechnik (z.B. Schnitzerei, Guss, Druck, Malerei usw.) oder nach den dargestellten Motiven (z.B. Fruchtbarkeitskulte, Eheleben, Prostitution, sexuelle Techniken, homosexuelles Verhalten usw.) oder nach noch vielen anderen Kriterien. Künftige Forscher werden die Sammlung, je nach Fach und Interessenlage, zweifellos unter den verschiedensten Gesichtspunkten studieren und auswerten, und in sofern wird sie nach und nach für neue Betrachter immer neue Bedeutungen offenbaren.

Für das vorliegende Buch haben wir uns für eine eigentlich unwissenschaftliche Mischform von Kriterien entschieden, um einerseits die Breite des Sammlungsspektrums anzudeuten und andererseits ein paar (letztlich willkürlich ausgewählte) Themen ausführlicher zu illustrieren. Dabei sind wir, wie fast alle Sexualwissenschaftler, besonders an dem Sexualverhalten interessiert, das, wie die Prostitution oder gleichgeschlechtlicher Verkehr, von der Gesellschaft als "irregulär" marginalisiert oder zeitweilig sogar geächtet wurde und wird. Ein ganz konkreter Grund für die ausführliche Behandlung hier ist auch die Tatsache, dass zu diesen Themen heute nur noch sehr wenige historische Zeugnisse existieren. Die moderne Prüderie und besonders die chinesische "Kulturrevolution" der späten sechziger und frühen siebziger Jahre haben viele wertvolle Materialien zerstört. Es scheint uns daher, dass wir diese Gelegenheit ergreifen müssen, das wenige Erhaltene wenigstens hier vorzustellen.

Die Beziehungen zwischen Sexualität und Religion sind alt und vielfältig in allen Kulturen. Wie überall, waren die ersten religiösen Vorstellungen auch in China eng mit der Beschwörung der Fruchtbarkeit von Mensch und Natur verbunden. Im Laufe der Geschichte entstanden dann, ebenso wie in anderen Kulturen, andere, komplexere Naturphilosophien und Religionen mit eigenen Grundsätzen zum Thema Fortpflanzung und Sexualleben. In China waren dies der Konfuzianismus, der Taoismus und der Buddhismus.

Fruchtbarkeitskulte

Frosch aus Jade als Fruchtbarkeitssymbol

Provinz Shandong, 14. - 15. Jh. n. Chr.

Die prähistorische Periode nimmt in der Menschheitsentwicklung einen weitaus größeren Raum ein als die historische. Wegen der zunächst vorherrschenden mythischen Denkweise basierte das Weltbild des prähistorischen und präliterarischen Menschen auf vergleichsweise einfachen Mutmaßungen. Was er sich nicht erklären konnte, führte er auf übernatürliche und geheimnisvolle Kräfte zurück, was zur Entstehung der verschiedensten Kulte führte. Dazu gehörten auch Fruchtbarkeitskulte.

|

|

|

Links:

Phallische Symbole aus Jade und Stein. Ca. 2000 v. Chr., Höhe

ca. 15 cm.

Rechts: Runde Jadestücke als Symbole der weiblichen

Geschlechtsorgane. Ca. 1000 v. Chr., Durchmesser: ca. 15 und 20 cm.

Die Fruchtbarkeitskulte umfassten die Verehrung der weiblichen und männlichen Sexualorgane und des Geschlechtsverkehrs sowie die Beschwörung von Fruchtbarkeit bei Mensch und Natur. Die entsprechenden Riten wurden durch Legenden und Mythen, Sitten und Gebräuche, sowie Kunst, Artefakte und Architektur an spätere Generationen weitergegeben. Selbst Flüsse, Berge und Felsen hatten in den Fruchtbarkeitskulten eine sexuelle Bedeutung.

"Mutter und Vater" seit Urzeiten bis heute Brauttanzsymbole

beim Volk der Miao

Provinz Guizhou, frühes 20. Jh.

In dem Gefühl, übernatürliche und magische Kräfte entdeckt zu haben, versuchten die Menschen, sich diese nutzbar zu machen. Sie glaubten zum Beispiel, dass Geschlechtsverkehr und Geburt in freier Natur auf ihren Äckern ihnen neben Freude und Nachkommen auch reichere Ernten bescheren würden. Zum Schutze ihrer Häuser verehrten sie männliche Türgottheiten, die mit großen, erigierten Sexualorganen dargestellt wurden, denn die Macht des Gottes wuchs mit der Größe seines Penis.

Verehrung der Sexualorgane

In frühester Zeit wurden suggestiv gestaltete Naturformationen wie Höhlen, Schluchten oder Felsen als Symbole der weiblichen und männlichen Sexualorgane verehrt. Einige dieser Formationen sind bis heute berühmt und werden noch von Touristen aus aller Welt besichtigt. Später wurden solche Gebilde architektonisch nachgeahmt, so etwa mit den "drei Pagoden von Dali", bei denen ein hoher Turm (Phallus) von zwei kleineren Türmen (Hoden) flankiert wird. Aber auch frühe Felsritzungen stellen oft Sexualorgane dar, und im Shi-Zhong Temple (Provinz Yunnan) findet sich heute noch eine große Vagina aus Stein (bekannt als "A-Yang-Bai"), die inmitten von zahllosen Buddhaskulpturen steht.

Vase in Gestalt eines doppelten Fisches (19. Jh.)

Man verwendete beim Bau auch "weibliche" und "männliche" Ziegel, die wie Penis und Vagina ineinander passten, und man sah selbst in Tieren sexuelle Symbole, so etwa in der Schlange und im Vogel (heute noch eine volkstümliche Umschreibung für Penis), während eine Blume oder das Muster der "zwei Fische" immer Vulva bedeutete.

Ähnliches kennen wir auch aus vielen anderen Kulturen, einschließlich der abendländischen. Auch in Europa gab es Schutzgötter mit erigiertem Penis (Priapus, Hermes), auch hier gab es phallische Türme (auch Kirchtürme), und auch hier hatten viele Dinge des Alltags eine sexuelle Symbolik. Am deutlichsten ist dies vielleicht heute noch an den Formen des Brotes (Baguette: Penis. Brötchen: Vulva). Auch in europäischen Sprachen werden Tiernamen als Umschreibung der Sexualorgane gebraucht, am deutlichsten vielleicht im Englischen (Cock: Penis. Pussy: Vulva). Es ist hier nicht nötig, auf die sehr lange und komplexe Geschichte und Rolle der Sexualsymbolik in der Kulturgeschichte einzugehen. Es müssen einige Illustrationen genügen, dass eben auch die chinesische Kultur keine Ausnahme darstellt.

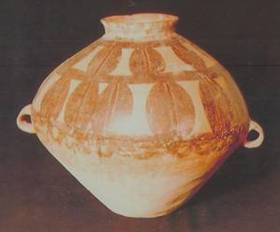

Tongefäß, verziert mit Darstellungen der Vulva. Ca. 3000 v. Chr.

Magische Wirkung des Koitus

Bilddarstellungen des Koitus erscheinen sehr früh in der chinesischen Kultur, und ihnen wurde oft eine schützende Wirkung zugeschrieben. Da sie ein lustvolles Erleben schilderten, wehrten sie böse Geister ab. Einige dieser Darstellungen nannte man generell "Schutzbilder" oder speziell "Bilder zur Abwehr des Feuers" und hängte sie an den Dachbalken.

Der Koitus selbst rief schützende Kräfte herbei. Eine alte Geschichte erzählt sogar, wie eine Armee den Feind in die Flucht schlug, indem sie ein großes Tuch hochhielt, das vom Deflorationsblut von 100 Jungfrauen getränkt war. Selbst im 19. Jahrhundert erzählte man noch eine andere Geschichte: Danach wurde eine Gruppe von Männern und Frauen von bösen Geistern angegriffen. Sie schützten sich aber dadurch, dass sie auf der Stelle alle Geschlechtsverkehr miteinander hatten und so die Geister vertrieben.

Verehrung der Fruchtbarkeit

In der Kunst und im Kunsthandwerk des alten China spielten nicht nur Sexual- sondern auch Fruchtbarkeitssymbole eine große Rolle. Ein Beispiel dafür war der in der Han-Dynastie populäre "Spiegel mit vier (oder acht) Brüsten", der auch als Grabbeigabe besonders geeignet war, weil er so auch noch die Fruchtbarkeit der Nachkommenschaft sicherte. Auch Abbildungen des Geburtsvorgangs wurden mit ins Grab gegeben, denn sie sorgten ebenfalls für die weitere Fruchtbarkeit der Lebenden.

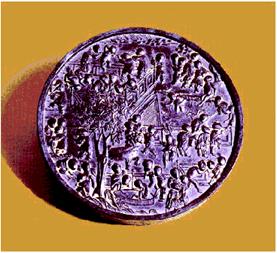

Liebespaar beim Koitus.

Relief auf Ziegelstein, Östliche Han Dynastie, 1. Jhdt. n. Chr.

Konfuzianismus

Wie bereits erwähnt, war der Konfuzianismus in sexuellen Fragen ursprünglich positiv und lebensbejahend und keineswegs so konservativ und restriktiv, wie er später erschien. Eine moralische Enge, ja einen ausgesprochen repressiven Charakter bekam er erst als Neokonfuzianismus während der Song-Dynastie (1000 - 1280 n. Chr.) durch die Ängstlichkeit und die Unterdrückungsmaßnahmen der herrschenden Klasse, die einen damals einsetzenden wirtschaftlichen Verfall und damit drohenden Machtverlust zu verhindern suchte.

Allerdings galt die sexuelle Unterdrückung vornehmlich den Frauen, die man zunehmend ans Haus fesselte, wo dann nur ihr eigener Mann sie sehen und berühren durfte. Er nahm deshalb auch alle Geschenke und Waren für sie an. Jungfräulichkeit wurde zur Bedingung für die Ehe, die aber von den Eltern gestiftet wurde mit einem von ihnen (nicht etwa von der Braut) ausgesuchten Schwiegersohn. Die Wiederverheiratung einer Witwe kam nicht in Frage, ganz gleich, wie jung sie noch war. Vorehelicher und außerehelicher Geschlechtsverkehr wurde bei Frauen sehr streng, oft mit dem Tode, bestraft. Auf diese Zeit geht auch die systematische Verkrüppelung der weiblichen Füße zurück.

Taoismus

Der Taoismus, ebenfalls eine heimische, d.h. in China selbst entstandene Naturphilosophie und spätere Religion, erlebte seine Blütezeit zwischen dem siebten und ersten Jahrhundert v. Chr., besonders in der "Frühling- und Herbst-Periode" und der "Zeit der streitenden Reiche".

Während der Han-Dynastie (200 v. - 200 n. Chr.) wandte sich die Aristokratie dem Taoismus zu, besonders da er u. a. lebensverlängernde und luststeigernde Atemübungen (Qi-Gong) anbot. Von der Han-Dynastie bis zur Jin-Dynastie versammelten die Kaiser taoistische Mönche an ihren Höfen, um mit ihrer Hilfe sexuelle Techniken zu explorieren. Von einem Aristokraten jener Zeit namens Cao Cao wird berichtet, dass er 250 Mönche und mehrere hundert Mädchen für die entsprechenden Experimente zusammenbrachte. Eine Übung bestand etwa darin, gleichzeitig miteinander ein-und auszuatmen. Die völlige Konzentration auf einander, langer, stetiger Blick- und stufenweiser Körperkontakt führte dann allmählich bis hin zum ausgedehnten Koitus. Auch medizinische Zwecke wurden verfolgt. Einige Mönche erfanden besondere gesundheits-erhaltenden Übungen, hängten sich kopfüber vom Dachbalken auf, tranken den eigenen Urin usw., alles, um den Körper vor Krankheit und frühem Verfall zu schützen. Viele ihrer Ideen beeinflussen bis heute die traditionelle chinesische Medizin. Kurz, der Taoismus vertrat eine besondere "Harmonielehre", die durch die Balance der Urprinzipien Yin (weiblich) und Yang (männlich) das Leben naturgerecht zur vollen, lustvollen Entfaltung bringen sollte. Die ersten "klassischen" Schriften der chinesischen Sexologie datieren von dieser Periode. Allerdings nahmen die Theorien und Übungen zum "Tao des Geschlechtsverkehrs" mit der Zeit teilweise groteske Formen an und provozierten am Ende eine Gegenbewegung, die den gesamte Taoismus an Einfluss verlieren ließ.

Buddhismus

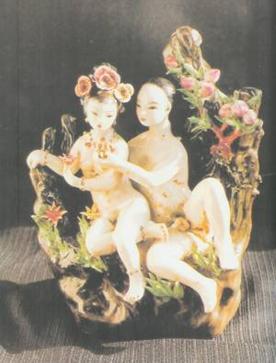

Der eigentlich asketische Buddhismus produzierte in der besonderen Form des tantrischen Buddhismus dennoch eine lustbejahende Richtung. Diese lehrte die "doppelte Meditation" von Mann und Frau in der geschlechtlichen Vereinigung und die Überwindung des sexuellen Begehrens durch seine Erfüllung. Dementsprechend wurden auch besondere sexuelle Techniken entwickelt, die auf ihre Weise der Erleuchtung dienten. So finden sich in alten Tempeln Chinas und Tibets viele "sinnliche“, erotische Buddhaskulpturen, d.h. Doppelstatuen von Mann und Frau beim Koitus.

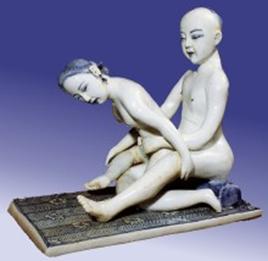

Erotische Darstellung im Buddhismus. Vergoldete Statuette. 17.- 19. Jh. n. Chr.

HÄUSLICHES UND EHELICHES LEBEN

Die hier auszugsweise vorgestellte sexualwissenschaftliche Sammlung enthält viele Gegenstände des täglichen Gebrauchs aus verschiedenen Epochen, weil dadurch das häusliche Umfeld deutlich wird, in dem sich für die meisten Menschen das sexuelle Leben vollzog. Vor allem illustrieren diese Gegenstände den realen Hintergrund für die chinesische Ehe.

In prähistorischen Gesellschaften findet sich gelegentlich die Gruppenehe, jedoch zeigte die Erfahrung, dass diese Form der Ehe auf die Dauer die Stabilität der Gesellschaft nicht garantieren konnte, weshalb sich dann verschiedene Formen der Polygamie und die monogame Ehe herausbildeten.

Die ungeregelten, promisken Verhältnisse der prähistorischen Gruppenehe sollen noch in der Gestalt von Fuxi und Nügua symbolisiert sein, einer männlichen und einer weiblichen Figur, die Bruder und Schwester sind. In vielen alten Malereien und Skulpturen sind diese halbtierischen mythologischen Wesen dargestellt, wie ihre Schwänze sich als Zeichen der geschlechtlichen Vereinigung umschlingen.

Steinrelief eines Paares. 1.- 2. Jh. n. Chr.

Seit der Zhou Dynastie (ca. 1100 -800 v. Chr.) soll dann die Einehe sich durchgesetzt haben. Allerdings sind aus dieser Zeit noch Bildwerke erhalten, die angeblich die Gruppenehe darstellen (etwa ein Mann, der mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat, während andere Männer wartend danebenstehen).

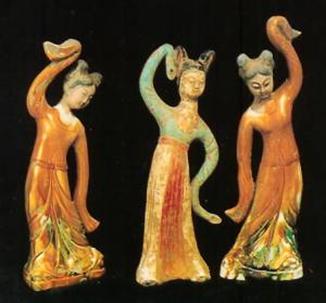

Noch in der Zeit der Han-Dynastie (ca. 200 v. - 200 n. Chr.) war die Wahl der Ehepartner relativ frei. Dies legen jedenfalls alte Gedichte nahe, die schildern, wie Paare sich zwanglos auf Hügeln oder am Flussufer zusammenfinden. Auch in der Tang-Dynastie (ca. 600-900 n. Chr.), die überhaupt als die sexuell freizügigste Periode der chinesischen Geschichte gilt, war dies noch so.

Erst die repressiven Song-Dynastie (ca. 1000-1280 n. Chr.) brachte eine Abwertung der Frau und eine Einschränkung der sexuellen Freiheit. Von nun an bestimmten allein die Eltern die Wahl des Ehepartners, und oft machten sie damit ihre Kinder für immer unglücklich. Ein tragisches Beispiel dafür liefern die elegischen Gedichte des Lu You aus dieser Zeit. Er liebte seine Frau Tang über alles, wurde aber von seiner Mutter, die ihre Schwiegertochter hasste, gezwungen, sich scheiden zu lassen. Aus Schmerz über die Trennung starb Tang, und der Dichter verbrachte den Rest seines Lebens damit, poetisch ihren Tod zu beweinen.

Noch rührender ist vielleicht die Volkssage von Liang Shanbo und Zu Yintai. Liang war ein Jüngling und Zu ein Mädchen, das sich in ihn verliebte und Männerkleidung anlegte, damit sie ihm als vermeintlicher Mitschüler nahe sein konnte. Als Liang entdeckte, dass sie in Wirklichkeit ein Mädchen war, erwiderte er ihre Liebe. Ihre Eltern aber zwangen Zu, einen anderen zu heiraten, und dies brach dem armen Liang das Herz. Er starb wenige Tage nach Zus Hochzeit. Da bat Zu ihre Eltern, seine Grabstätte besuchen zu dürfen. Als sie dort ankam, öffnete sich plötzlich das Grab, und Zu sprang hinein. So waren die Liebenden für immer vereint. Man sagte später, sie hätten sich in Schmetterlinge verwandelt, die immer im Frühling die blutenden Büsche umflattern.

Solche erbaulichen Geschichten bezogen allerdings ihre Wirkung vor allem aus ihrem Gegensatz zur traurigen Wirklichkeit. Dort waren die großen Liebespaare immer die Ausnahme. Die Monogamie im alten China war ja in Wirklichkeit eine Form von Polygynie, d.h. ein System von "einem Ehemann, einer Ehefrau und mehreren Konkubinen". Zwar entwickelte sich auch in diesem System manchmal eine tiefe Liebe zwischen den Eheleuten. Unter dem patriarchalisch organisierten Feudalismus war jedoch die schöne Idee der ehelichen Liebe generell und auf Dauer nur schwer zu verwirklichen. Dazu war die Stellung der Frau einfach zu niedrig und abhängig. Wir finden daher in der chinesischen Literatur viele Berichte über die Ehe als Liebeshindernis und über Ehen und Liebesaffären, die als Tragödien endeten.

Ein tragischer Ausgang konnte für Ehefrauen etwa die Scheidung sein. Eine Ehescheidung war für den Mann sehr leicht, für seine Frau so gut wie unmöglich. War ein Mann seiner Frau überdrüssig, so schrieb er einfach einen "Scheidungsbrief" und sandte sie aus dem Haus. Sie aber hatte kein solches Recht ihrem Mann gegenüber und konnte höchstens auf sein Ableben hoffen. Daher sagte ein Sprichwort: "Der Mann braucht zur Scheidung nur ein Papier, die Frau aber braucht den Tod ihres Mannes."

Es gab für den Mann sieben Scheidungsgründe:

1.

Die Frau gehorchte ihren Schwiegereltern nicht.

2. Sie gebar keinen Sohn.

3. Sie war unzüchtig.

4. Sie war zänkisch.

5. Sie war krank.

6. Sie war geschwätzig.

7. Sie stahl.

Ein Beispiel aus der Song-Dynastie illustriert den ersten Scheidungsgrund: Die Mutter des Hausherrn liebte das Trinkwasser aus einem bestimmten Fluss, der aber viele Kilometer entfernt war. Also musste ihre Schwiegertochter sich täglich auf den Weg machen und einen Eimer dieses Wassers herbeischleppen. Als sie dies an einem Tag voll Regen und Sturm ein einziges Mal verweigerte, ließ ihr Mann sich von ihr scheiden. In der Praxis aber brauchten die Männer sich noch nicht einmal an die sieben vagen Gründe zu halten, sondern verfuhren völlig nach Gutdünken. Der berühmte Gelehrte Mengzi (Menzius) zum Beispiel, der im 4. Jahrhundert n. Chr. lebte, schrieb seiner Frau einen Scheidungsbrief, weil sie im Sitzen nicht die aufrechte und gerade Haltung annahm, auf die er großen Wert legte.

Die sehr interessante und komplexe Welt der chinesischen Hochzeitsbräuche kann hier nicht dargestellt werden, obwohl die Sammlung auch dazu zahlreiche Ausstellungsstücke enthält, etwa Objekte, die im großen, gemeinsamen Bett zur Anwendung kamen sowie Bildrollen, wie sie von einem Ehepaar der Oberschicht vielleicht zur eigenen Anregung aufbewahrt wurde. Interessant sind neben den künstlerisch geschmückten, harten Kopfstützen vor allem die geschlechtsspezifischen Nachtgeschirre, die den anatomischen Gegebenheiten von Mann und Frau angepasst sind.

Was die sexuelle Seite der Ehe angeht, so waren die alten Chinesen oft ambivalent. Einerseits schätzten sie sexuelle Kontakte, andererseits aber standen sie ihrem eigenen Verlangen auch reserviert gegenüber. "Shijing" (das Buch der Gedichte) liefert ein Beispiel für prüde Vorstellungen. Es sagt: "Geschlechtsverkehr soll nicht erklärt werden und es ist schändlich, darüber zu sprechen." Eine Rolle bei dieser Zurückhaltung spielte aber auch die für ganz Asien typische Diskretion, die es vermeidet, persönliche Gefühle zur Schau zu stellen und öffentlich zu machen. Viele historische Artefakte stellen dem Anschein nach nur gewöhnliche Figuren oder Gegenstände dar, sind jedoch auf der Rückseite, am Boden oder im Inneren mit Darstellungen des Geschlechtsverkehrs versehen. Erotische Bildrollen wurden oft am Bett oder im Betthimmel verborgen, wo das Ehepaar dennoch leicht Zugang zu ihnen hatte. Wir sehen hier einerseits das Interesse der damaligen Menschen an der Sexualität und andererseits die Notwendigkeit, dies versteckt zum Ausdruck zu bringen.

Eine Bildrolle über die "Freuden der Ehe" zeigt einen Mann sowohl allein mit einer als auch zusammen mit zwei Frauen. Bei der zweiten Frau handelt es sich wahrscheinlich um eine Konkubine. Bemerkenswert ist die Unbefangenheit, in der hier ein Spektrum sexueller Techniken vorgeführt wird. Die abendländische Ehe der gleichen historischen Epoche wurde selten so abwechslungsreich dargestellt.

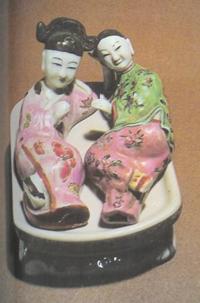

Glückliches Ehepaar. Nippes aus Porzellan. 19. Jh. n. Chr.

Trotz dieser Betonung der Lust blieb der Zweck der Ehe ein gesellschaftlicher. Die Ehe soll, wie "Liji" (das Buch der Riten) es ausdrückt: ". . . den vergangenen Generationen Respekt zollen und neue Generationen hervorbringen." Ihr Hauptziel war also die Fortpflanzung innerhalb geordneter gesellschaftlicher Bahnen. Darüberhinaus stellte die Verheiratung auch eine Methode zur Einschränkung und Kontrolle sexueller Beziehungen dar, speziell bei Frauen. Den Männern stand ja, dank der Einrichtung des Konkubinats, eine gewisse Wahlmöglichkeit und Abwechslung zu. Nicht anders als im alten, vorrepublikanischen Rom, waren im alten China aber alle Frauen privater Besitz ihrer Männer und Familienoberhäupter, denen die Gewalt über den gesamten Haushalt zukam.

In der langen Geschichte Chinas war die Rolle der Frau selten beneidenswert. Zwar gibt es im Südwesten Chinas noch heute eine kleine, matriarchalisch organisierte, geschützte nationale Minderheit, die Mu Su, aber im allgemeinen herrschte ein grausames Patriarchat, das Frauen ohne Gewissensbisse unterdrückte. Die große Ausnahme einer bedeutenden Herrscherin, der Kaiserin Wu Zetian in der Tang Dynastie (ca. 600 - 900 n. Chr.) bestätigt nur die Regel.

Niedriger sozialer Status

Die weibliche soziale Rolle wird in zwei altüberlieferten, populären Sprüchen erkennbar:

1. "Der Kaiser herrscht über seine Untertanen, der Vater herrscht über seine Kinder, und der Ehemann herrscht über seine Frau."

2. "Eine Frau muss vor ihrer Ehe ihrem Vater gehorchen, in der Ehe ihrem Mann, und nach dessen Tod ihrem Sohn."

Wie gering besonders Konkubinen geachtet wurden, erzählt eine Geschichte aus der Han-Dynastie (200 v. Chr. bis 200 n. Chr.). Da soll ein General seine Konkubinen unter Todesandrohung aufgefordert haben, seine Gäste zum Trinken zu animieren. Als einer der Gäste den Trunk verweigerte, nur um zu sehen, wie ernst die Drohung gemeint war, enthauptete der Gastgeber seine Konkubine auf der Stelle, und als der Gast sich weiter weigerte, die zweite und dritte und immer weiter, bis acht Konkubinen geköpft waren. Als die anderen Gäste dem Verweigerer Vorhaltungen wegen seines grausamen Betragens machten, erwiderte er: "Wenn der General seine Konkubinen umbringt, so ist das seine Sache und geht mich nichts an."

Eine andere Geschichte aus der Song Dynastie (1000 - 1280 n. Chr.) erzählt von einem berühmten Dichter namens Su Dongbo, der eine schöne Konkubine hatte. Als er bei einem Freund ein Pferd sah, das ihm gefiel, bot er diesem dafür seine Konkubine zum Tausch an. Diese aber erkannte nun, welchen geringen Wert er ihr beigemessen hatte und tötete sich aus Verzweiflung selbst.

Wie schon bei den Hinweisen auf die Rolle der Religion angedeutet, begann mit dem Neokonfuzianismus der Song-Dynastie ohnehin eine sexuell repressive Periode, die sich vor allem in der noch weiter zunehmenden Unterdrückung der Frau äußerte.

Gefangenschaft in der Ehe

War die Frau in früheren Zeiten manchmal noch als eigenständige Persönlichkeit aufgetreten und etwa in verschiedenen sozialen Rollen hoch zu Ross dargestellt worden, so wurde sie nun fast zur Leibeigenen, zum Arbeitstier, Spielzeug und Ruhekissen des Mannes, der aber seinerseits außer seiner Ehefrau noch eine oder mehrere Konkubinen haben konnte.

Kopfstütze in Form einer Frau.

(Symbolisch: Die Ehefrau als Stütze und Trost ihres Gatten.) 19. Jh.

Den Körper der Frau durfte außer ihrem Ehemann niemand sehen oder berühren. Wie ernst dieses Tabu genommen wurde, illustrieren einige "moralische" Anekdoten:

-

Eine badende Jungfrau wird von

einem Mann heimlich beobachtet. Als sie ihn entdeckt, muss sie ihn heiraten, da

nur ihr Ehemann sie nackt sehen darf.

-

Eine Frau entwickelt einen großen, schmerzhaften Tumor an ihrer Brust. Anstatt

sich von einem Arzt untersuchen und behandeln, d.h. berühren zu lassen, stirbt

sie lieber.

- Eine Witwe, die mit dem Sarg ihres Mannes zur weit entfernten Grabstätte unterwegs ist, begehrt Einlass in eine Herberge, um zu rasten. Der Wirt, der wegen ihres makabren Gepäcks Geschäftsschädigung fürchtet, packt sie am Ellenbogen und wirft sie hinaus. Da er durch diese Berührung, die nur dem toten Gatten zugestanden hatte, den Teil ihres Körpers "verunreinigt" hat, nimmt sie ein großes Messer und amputiert sich selbst den Arm.

Überhaupt war das Schicksal der Witwen sehr bitter, besonders wenn sie selbst noch jung waren. So wurde erzählt, dass viele von ihnen vor Liebessehnsucht nachts nicht schlafen konnten und sich deshalb ablenken mussten. Sie taten dies, indem sie einen Topf Bohnen auf dem Fußboden ausleerten und die einzelnen Bohnen zählend wieder in den Topf warfen, den sie dann wieder ausleerten und zählend füllten usw. bis die Nacht vergangen war.

Vergoldete Holztruhe für eine posthume Ehrung einer tugendhaften Witwe.

Die darin enthaltene Rolle trägt das Ausstellungsdatum und das kaiserliche

Siegel. (18. Jh.)

Andererseits wurden manche alten, "ehrbaren Witwen" nicht selten vom Kaiser durch ein steinernes Gedenktor geehrt. Einige solcher "Witwentore" stehen noch heute und werden als eindrucksvolle Bauwerke von Touristen bewundert. Eine andere Art der Ehrung erfolgte durch eine Proklamation oder einen offiziellen Brief mit kaiserlichem Siegel.

Verkrüppelung der Füße

Seit der sexuell repressiven Song-Dynastie wurden den Mädchen in China bereits im zartesten Kindesalter durch enge Binden die Füße verkrüppelt, da dies einem von da an systematisch propagierten Schönheitsideal entsprach. Die Praktik begann beim Adel und in den anderen höheren Gesellschaftsschichten, verbreitete sich aber allmählich "nach unten" und erreichte schließlich alle außer den niedrigsten Klassen. Es dauerte etwa tausend Jahre, bis 1912 nach dem Ende des Kaisertums mit der Ausrufung der Republik China diese bizarre und grausame, auf China beschränkte Volkssitte abgeschafft wurde.

Schuhe für verkrüppelte weibliche Füße (Länge: 8-10 cm).

Provinz Jiangsu, 19. Jh.

Es gab das Sprichwort: "Ein paar kleine Füße repräsentieren einen Eimer voll Tränen." Mädchen erlitten fürchterliche Qualen, nur um ein Paar "kleine Lotuswurzeln" zu formen. Die Schmerzen waren nachts am größten, wenn die Binden abgenommen wurden und das Blut in den Fuß zurückströmte. Das Ideal war ein Klumpfuß von etwa 7-8 cm Größe, der "Gold-Lotus"-Fuß.

Es gab eigentlich drei Gründe für das Binden von Mädchenfüßen:

1. Frauen mit verkrüppelten Füßen konnten weder richtig gehen, noch laufen, und so waren sie daran gehindert, sich allzu weit vom Haus zu entfernen. Damit war ihr Gehorsam gegenüber ihren Ehemännern sichergestellt.

2. Adelige Damen demonstrierten mit ihren verkrüppelten Füßen ihren hohen sozialen Stand und die Tatsache, dass sie nicht zu arbeiten brauchten.

3. Die gewaltsam verkleinerten Füße galten als "erogene Zone", mit der die Männer spielen konnten.

Dieser letztere Punkt ist sexualwissenschaftlich interessant, da er womöglich den Fall eines kulturell gezüchteten, allgemeinen männlichen Fetischismus darstellt. Es wird heute aber wohl nicht mehr aufzuklären sein, wie viele Männer tatsächlich durch diesen Fußfetisch sexuell erregt wurden, oder ob er für die meisten nur eine geringe oder gar keine erotische Bedeutung hatte. Auch in der westlichen Welt gab es Zeiten, in denen der weibliche Fuß für viele Männer erotisch besetzt war und wo er ebenfalls durch besonders kleines, hochhackiges Schuhwerk eingezwängt und, wenigstens stundenweise, fast verkrüppelt wurde. Allerdings wurde dies nie zur allgemeinen erotischen Mode oder gar zum gesellschaftlichen Zwang.

Kaiserliche Konkubinen

Es gab Perioden, in denen hunderte von Konkubinen und Dienerinnen im Kaiserpalast gehalten wurden, um dem Herrscher sexuell zu Diensten zu sein. Ähnliches galt für hohe Beamte, Militärs und andere reiche und vornehme Persönlichkeiten, die ihre eigenen Harems unterhielten. Die meisten der bedauernswerten Mädchen verbrachten ihr Leben ohne Liebe und selbst ohne sexuelle Kontakte, denn ihr Herr und Meister konnte sie selbst natürlich nicht alle beglücken, und der Kontakt mit anderen Männern war ihnen verboten. Von Eunuchen bewacht, waren sie nichts als Gefangene. Jeder Fluchtversuch wurde mit dem Tode bestraft.

Diese von Männern lange wie selbstverständlich akzeptierte gesellschaftliche Einrichtung illustriert vielleicht besser als alles andere, wie ungleich die Gewichte zwischen den Geschlechtern verteilt waren.

Die chinesische Großfamilie

Trotz der hier erwähnten Tatsachen wäre es falsch, das Schicksal der Frauen im alten China nur in den dunkelsten Farben zu malen, denn viele von ihnen fanden an der Seite eines rücksichtsvollen Mannes Erfüllung im Familienleben. Selbst das Konkubinat bot oft Vorteile, denn es verteilte die häuslichen Lasten und schuf eine Großfamilie, die allen Mitgliedern auch soziale Sicherheit und emotionale Geborgenheit gab. Noch 1931, als Hirschfeld durch China reiste, sah er solche Familien, die mit mehreren Frauen und vielen Kindern einen lebensfrohen und zufriedenen Eindruck machten.

DER BEVORZUGTE MÄNNLICHE NACHWUCHS

Eine alte chinesische Erzählung illustriert die Freude über männlichen und die Trauer über weiblichen Nachwuchs:

Zwei Brüder erwarteten von ihren Frauen die Geburt ihres jeweils ersten Kindes. Als die Frau des älteren einen Jungen gebar, sagten alle Nachbarn zu ihr: "Herzlichen Glückwunsch!" Als dann die Frau des jüngeren ein Mädchen gebar, sagten sie zu ihr: "Aufrichtiges Beileid!". Bald darauf gingen die Brüder spazieren und sahen, wie eine vornehme Dame von vier Männern in einer Sänfte vorbeigetragen wurde. Darauf sagte der jüngere Bruder zum älteren: "Siehst Du, wie dort vier Glückwünsche einem Beileid dienstbar sind?" Der aber erwiderte: "Das sind sie nur, weil dieses Beileid selber viele Glückwünsche bekommen hat."

Diese Anekdote reflektiert die gesellschaftliche Lage von Frauen und Männern in der traditionellen Kultur Chinas. Ein Sohn konnte den Familiennamen und das Familienvermögen erben, er konnte reich und berühmt werden und so den Ahnen zur Ehre gereichen; eine Tochter aber konnte alles dies nicht. Sie heiratete in eine andere Familie hinein und gebar für diese die Stammhalter. Dort war sie eine weitere Arbeitskraft und blieb in allen Dingen von ihrem Ehemann abhängig, wie sie es ja auch vorher von ihrem Vater gewesen war. Vom Standpunkt ihrer eigenen Eltern war sie also weniger wert, und zuzeiten sprachen manche Väter offen von ihren Töchtern als einem "Verlustgeschäft". Waren die Eltern arm und konnten nur wenige Kinder großziehen, so ertränkten sie nicht selten ihre neugeborenen Mädchen.

.

Oben:

Bronzespiegel "Fünf Söhne", Provinz Anhui, 13. - 15. Jh. n. Chr.

Unten: Ein Glückssymbol aus Bronze für die Neuvermählten "Vier

Jungen"

(Wenn das Symbol gedreht wird, zeigt jede der vier Seiten einen Jungen.)

Peking, 18. - 19. Jh. n. Chr.

Es kann also nicht überraschen, dass gerade die ältesten sexologischen Bücher sich intensiv mit der Geschlechtswahl der Nachkommenschaft befassen. Allerlei Methoden wurden empfohlen, um einen Sohn zu zeugen, von bestimmten Koituspositionen bis zur Einnahme besonderer Arzneien.

Als besonders glücklich galten Väter mit vielen Söhnen, und dies drückte sich auch in der Kunst aus. Populär in der Malerei war das Motiv der "hundert Söhne" (Ein Motiv der "hundert Töchter" gab es nie.) Es gab zahlreiche Porzellanfiguren von Jungen, die stolz und eindeutig ihre Geschlechtsorgane zeigen; entsprechende Mädchenfiguren gab es nicht. Glückbringende Bronzespiegel zeigten das Motiv der "Geburt eines Sohnes" oder der "fünf Söhne", die alle hohe Beamte werden; Mädchen brachten kein Glück und waren auf solchen Spiegeln noch nicht einmal symbolisch abgebildet.

Stück

schwarzer Maltusche mit dem Motiv "Hundert Söhne".

Durchmesser: ca. 15 cm, Provinz An-Hui, 18. Jh.

Nur vor diesem historischen Hintergrund ist die noch heute verbreitete Einstellung zu verstehen, die auch bei der nun propagierten "Ein-Kind-Familie" einen Sohn auf jeden Fall bevorzugt. In dieser Beziehung haben sich gerade neuerdings früher unbekannte technische Möglichkeiten eröffnet, die nun von vielen Paaren ohne weitere Überlegung ausgenutzt werden.

Nicht nur in China, sondern auch in Südkorea und Indien werden inzwischen, dank vorgeburtlicher Geschlechtsbestimmung, immer öfter weibliche Föten abgetrieben. Viele Eltern möchten immer noch lieber einen Sohn als eine Tochter, und so gibt es in den erwähnten Ländern schon ganze Landstriche mit deutlichem Knabenüberschuss. Zur Zeit gehen diese Knaben noch in die Schule oder gar in den Kindergarten; niemand weiß aber, wie sich das Missverhältnis der Geschlechterverteilung in fünfzehn, zwanzig oder dreißig Jahren auswirken wird. Wird es zur Aufwertung der dann seltener und "kostbarer" gewordenen Frauen führen oder wird es, im Gegenteil, Entführungen, Vergewaltigungen, Mädchenhandel, Zwangsehen und andere Unterdrückungsmaßnahmen im Gefolge haben? Wird es zu einem freiwilligen oder Zwangsimport von Frauen in die "Junggesellendörfer" kommen? Welche Frauen aus welchen Heimatgegenden oder gar fremden Ländern stünden dafür zur Verfügung? Wird die Möglichkeit zur Heirat eine Frage des Vermögens oder Einkommens sein? Wird homosexuelles Verhalten unter jungen Männern zunehmen und gebilligt werden? (Rechtfertigungen dafür könnte man ja, wenn man wollte, in der eigenen Kulturgeschichte finden.) Wird man andererseits, um solchem Verhalten vorzubeugen, die weibliche Prostitution dulden oder gar fördern? Welche dieser möglichen Entwicklungen wird welche Folgen für die Gesamtgesellschaft haben? Solche und ähnliche Fragen werden in Zukunft auftauchen, und es wird interessant sein, die Antworten zu erleben.

DIE SEXUALAUFKLÄRUNG DER TÖCHTER

Sexualerziehung war bereits im alten China bekannt. Nach der Überlieferung gab es schon vor 2000 Jahren in der östlichen Han Dynastie Schulen, "Bi Yong" genannt, in denen die Söhne hochgestellter Familien auf verschiedenen Gebieten unterrichtet wurden. Im Alter zwischen 15 und 20 Jahren studierten sie dort neben der Literatur auch Reiten, Fechten, gutes Benehmen und die Grundtatsachen des Geschlechtsverkehrs.

Überhaupt scheint die Han-Dynastie (ca. 200 v. -200n. Chr.) in sexuellen Dingen sehr aufgeklärt gewesen zu sein. Als vor etwa zwanzig Jahren in der Provinz Hunan eine Han-Grabstätte des Jahres 168 v. Chr. geöffnet wurde, fanden sich dort unter anderem auch drei sexologische Schriften. Als sehr interessant erwies sich einer dieser Texte "Vorlesungen über das Große Tao der Welt", aus dem hier ein Abschnitt "Sieben Verluste und acht Vorteile" teilweise zitiert sei:

"Vor dem Koitus darfst Du mit dem Vorspiel nicht aufhören, bis sie bereit zum Eindringen ist! Dies Prinzip heißt: Warten auf den rechten Augenblick.

Warte und lasse den Penis größer und härter werden! Dies Prinzip heißt: Lebensenergie ansammeln.

Dringe langsam ein und bleibe in Übereinstimmung mit Deiner Partnerin! Dies Prinzip heißt: Harmonie des Mannes mit der Frau.

Ab und zu vollführe kräftige Stöße, aber dann wieder lasse den Penis ganz bewegungslos in der Scheide und warte, bis der Höhepunkt kommt! Dies Prinzip heißt: Den Orgasmus erreichen.

Nach dem Samenerguss, zieh den Penis noch halberigiert heraus. Dies Prinzip heißt: Enden im rechten Augenblick."

Wie man sieht, waren diese alten Ratschläge sehr vernünftig und zeugten von Lebenserfahrung. Allerdings werden sie wohl nur den gebildeten Schichten zugute gekommen sein.

Die Sexualerziehung der Durchschnittsmenschen erfolgte überwiegend durch Beobachtung an Tieren (oder gelegentlich auch Menschen) und mithilfe mehr oder weniger deutlicher Hinweise. So gab es etwa Porzellangefäße in Form von Früchten, Booten oder Kinderfiguren, die jeweils aus zwei Teilen bestanden. Wurde der Deckel gehoben, so sah man männliche und weibliche Figuren bei verschiedenen sexuellen Aktivitäten. Normalerweise wurde ein solches Porzellangefäß versteckt gehalten. Es kam etwa in die Mitgifttruhe als sog. "Wäschebeschwerer", und wenn eine Tochter heiratete, erklärte ihr die Mutter damit, was sie als Ehefrau tun sollte. Ein entsprechendes Gespräch zwischen Vater und Sohn wie im Abendland aber gab es nicht, da dies mit der väterlichen Würde nicht vereinbar gewesen wäre. Ein Gespräch zwischen Mutter und Sohn über ein derart heikles Thema war selbstverständlich völlig undenkbar. Eine ausgesprochene Sexualaufklärung fand im Volke also immer nur zwischen Mutter und Tochter statt.

Porzellanfrucht als Mitgift für die Braut, die nur den Deckel zu heben

braucht,

um ihre ehelichen Pflichten zu erkennen. 19. Jh. n. Chr.

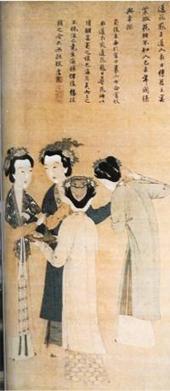

Es gab auch das sogenannte "Mitgiftgemälde", eine Gemälderolle von ca. 15 cm Breite und ca. 100 cm Länge, die bis zu einem Dutzend verschiedene Koitusstellungen zeigte. Die Eltern legten das Gemälde der Mitgift für die Tochter bei, so dass die Neuvermählten das Bild von innen gegen den geschlossenen Bettvorhang hängen und die dargestellten sexuellen Techniken nachahmen konnten. Später wurden zu diesem Zweck massenhaft hergestellte, handkolorierte Holzschnitte populär. Auch diese Form der Sexualaufklärung durch Bilder war aber schon in der Han-Dynastie bekannt, wie ein Gedicht (das "gleichstimmige Lied") aus jener Zeit beweist. Darin werden Neuvermählte geschildert, die in der Hochzeitsnacht eine Bildrolle auf das Bett legen und dann anhand der vorgegebenen Illustrationen ihre Ehe vollziehen.

Erotische Wünsche eines jungen Mädchens. Holzrelief. 18.- 19. Jh.

n. Chr.

Zu alledem kamen noch erotische Romane und andere freizügige Bücher über "intime Techniken", die zu gewissen Zeiten sehr populär, aber oft auch wissenschaftlich fragwürdig waren. Dennoch wurden auch sie nicht selten zur Sexualaufklärung eingesetzt.

Für viele Chinesen im Laufe vieler Jahrhunderte ist die sexuelle Einstellung vom Taoismus geprägt gewesen. Er ist zwar auch hin und wieder verdrängt oder gar unterdrückt und von anderen Lehren überlagert worden, aber selbst in der nichtreligiösen Volksrepublik hat er zumindest unterschwellig weitergewirkt.

Anders als der Konfuzianismus, der ursprünglich nur eine weltliche Doktrin der gerechten Gesellschaft war, und anders als der Buddhismus, der von außen kam, ist der Taoismus die ureigene chinesische Religion und besitzt auch alle äußerlichen Attribute einer Religion: Eine Weltentstehungs- und Naturlehre, einen Götterhimmel, eine Astrologie, Priester, Rituale, magische Anwendungen usw.. Das Entscheidende beim Taoismus ist aber ist seine Vermittlung eines Gefühls der Aufgehobenheit in der Natur, die Herstellung eines mystischen Einklangs mit ihren ewigen Kräften.

Ein junges Mädchen neckt ihren lesenden Liebhaber im Garten.

Malerei. 16. Jh. n. Chr.

Im Gehorsam gegen die Natur, im immer wieder versuchten Ausgleich zwischen den Urkräften Yin (weibliches Prinzip) und Yang (männliches Prinzip), erhält und vollendet sich das menschliche Leben. Von Askese und Ausschweifung gleich weit entfernt, ist auch das persönliche Glück möglich, gerechtfertigt und wichtig. Zu diesem Glück gehört die sexuelle Erfüllung, und also ist uns aufgegeben zu ergründen, wie diese so oft wie möglich am sichersten zu erreichen ist.

Zu diesem Zweck entwickelte man verschiedene sexuelle Techniken, die aber nicht isoliert zu betrachten, sondern immer im größeren Zusammenhang der taoistischen Gesundheitslehre zu sehen sind. Eine ihrer wichtigsten Übungen war die zur Erhaltung der Lebensenergie notwendige richtige Atmung, die selbst wiederum ein überall wirksames kosmisches Prinzip darstellte.

Ohne hier auf verschiedene taoistische Sekten oder Hauptrichtungen einzugehen, sollte erwähnt werden, dass die Entwicklung sexueller Techniken hauptsächlich ein Anliegen der "südlichen Schule" war. Grob vereinfacht, beruhten alle Techniken letztlich auf einem Kanon von acht Glaubenssätzen:

- Ein langes Leben, vielleicht sogar die Unsterblichkeit, können durch sexuelle Aktivität erreicht werden.

- Geschlechtsverkehr mit einer Jungfrau ist für den Mann besonders gesund.

- Viele Partnerinnen zu haben, ist besonders gesund.

- Die Einverleibung des (weiblichen) Yin stärkt das (männliche) Yang, und die Einverleibung des Yang stärkt das Yin.

- Der Samen ist kostbar.

- Der

Samen kann "zurückfließen", um des Gehirn zu stärken.