|

Archiv für Sexualwissenschaft Bisexualitäten - Geschichte und Dimensionen Erwin J. Haeberle Erschienen in: Bisexualitäten - Ideologie und Praxis des Sexualkontaktes mit beiden Geschlechtern, hg. von E. J. Haeberle u. R. Gindorf, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1994, S. 1-39

Wenn jemand sich heute in ein Mädchen und morgen in einen jungen Mann verliebt, wenn er bald das eine, bald das andere Geschlecht erotisch anziehend findet und auch mit beiden «fleischlichen Umgang» hat, so war und ist dies an sich in vielen Kulturen noch kein Problem. Es war auch keins in der antiken Kultur unseres Abendlandes. Weder die Religion, noch die weltliche Macht, noch die Medizin sahen hier ein lohnendes Thema. Im Gegenteil, so wichtig alle drei auch damals schon Liebe und Fleischeslust nahmen, die Geschlechtszugehörigkeit der jeweils Geliebten und Liebenden war kein Betrachtungsgegenstand, bei dem man sich lange aufhielt. Für die griechischen Stoiker gehörte er zu den Adiaphora, den Gleichgültigkeiten des Lebens. Daß der mutwillige Eros den Menschen alles Liebesverlangen nach seiner Laune eingibt und allerlei seltsame und manchmal unglückliche Paarungen inspiriert, wurde von jedermann als selbstverständlich hingenommen. Man wußte, daß dieser Gott niemandem Rechenschaft gab und verzichtete daher von vornherein darauf, sein Wirken und seine oft grausamen Scherze erklären oder begründen zu wollen. Grundsätzlich kam jeder Mensch für jeden anderen Menschen als Liebesobjekt in Frage, wie es der göttlichen Willkür eben gefiel. Auch das christliche Mittelalter, das die gleichgeschlechtliche Liebe als Sünde verdammte, hielt doch einen jeder einer solchen Sünde - wie eben auch aller anderen Sünden - für fähig. Die Menschen waren «allzumal Sünder», und der Teufel lauerte überall. Er konnte jeden zu Fall bringen, der nicht auf der Hut war - eine Auffassung, die auch noch von allen protestantischen Reformatoren und besonders den englischen (später amerikanischen) Puritanern geteilt wurde. Kurz, bis weit in die neuere Geschichte hinein wurde auch in unserer Kultur angenommen, daß Menschen sowohl gleichgeschlechtliche wie andersgeschlechtliche Neigungen haben können. Man mochte von Zeit zu Zeit einige oder alle dieser Neigungen mißbilligen, aber ihre allgegenwärtige Existenz, d. h. das ambierotische Potential des Menschen wurde nicht bezweifelt. Solche Zweifel erwachten erst im Laufe des 18. Jahrhunderts mit der fortschreitenden Verbürgerlichung und Verwissenschaftlichung des Lebens, bis im mittleren und späten 19. Jahrhunderts aus den Zweifeln die Gewißheit vom Gegenteil dessen wurde, was die Menschheit früher geglaubt hatte: Nun war man endlich überzeugt, daß Frauen und Männer «normalerweise» erotisch nur auf das andere Geschlecht reagieren. jede Erweiterung dieses Spektrums oder gar eine stärkere Neigung zum eigenen Geschlecht war krankhaft, eben «abnorm». Erotische Vielfalt wurde verdächtig. Sie war eine pathologische Wucherung am gesunden, geradegewachsenen Volkskörper, ein Zeichen der Degeneration, eine Verwirrung und Unordnung, ein gefährlicher Atavismus, ein Rückfall in unzivilisierte Verhältnisse, der die Berechenbarkeit des gesellschaftlichen Fortschritts störte. Wenn wir uns heute also dem Thema nähern, müssen wir uns wohl oder übel mit diesem ersten, weitreichenden Paradigmenwechsel vertraut machen und zu verstehen trachten, wie und warum er zustande kam. Wenn wir dies nicht tun, laufen wir Gefahr von dessen unbefragten Voraussetzungen und stillschweigenden Annahmen überlistet und überwältigt zu werden und in völliger Konfusion zu enden. Denn unsere modernen Begriffe «Homosexualität», «Heterosexualität», «Bisexualität», ja das Wort «Sexualität» selbst sind Schöpfungen des 19. Jahrhunderts und schleppen dessen besondere Interessen und Sorgen mit sich. Wehe dem Wissenschaftler, der dies nicht bedenkt und solche Begriffe für die bare Münze dauerhafter, randscharf geprägter Realitäten nimmt! Zu spät bemerkt er, daß die Geistesblitze seiner gehrockbekleideten Ahnen in Wahrheit Irrlichter sind und für ihn keine Erleuchtung mehr liefern. Am Ende wird er dann orientierungslos in einem intellektuellen Morast versinken, denn das Gestrüpp von Leerformeln, nach dem er noch suchend greift, kann ihm und allen anderen keinerlei Halt mehr bieten.

Der historische Hintergrund Das Wort «Bisexualität» (manchmal auch «Ambisexualität») im heutigen Sinne als «erotische Ansprechbarkeit durch beide Geschlechter» konnte erst in Umlauf kommen, nachdem die Worte «Homosexualität» und anschließend - als Gegenbegriff dazu «Heterosexualität» geprägt worden waren. Die «Bisexualität» lieferte dann sozusagen ein Verbindungstück zwischen ihnen, eine Art Übergang oder auch eine Kombination, eine logische dritte Möglichkeit. Das Konzept entstand also im nachhinein erst als man merkte, daß der einfache Gegensatz «homosexuell» -«heterosexuell» zur Beschreibung der menschlichen erotischen Wirklichkeit nicht ausreichte. Der Schlüsselbegriff aber, der die ganze Trias erst ermöglichte, ja eigentlich erzwang, war der uns heute allzu vertraute einer «Homosexualität». Dieser Begriff ist jetzt gerade 125 Jahre alt, und doch beherrscht er nun so vollständig jede Diskussion gleichgeschlechtlicher Liebe, daß man sich fragen muß, wie die Menschheit jahrtausendelang ohne ihn auskam. Wenn biblische Propheten, griechische Philosophen, römische Gesetzgeber, mittelalterliche Theologen, «aufgeklärte» Pädagogen oder romantische Dichter zum Thema sprachen, so mußten sie dies ohne das Wort «Homosexualität» tun, denn es existierte nicht. Genaugenommen können sich heute hinter dem Wort «Homosexualität» drei verschiedene Vorstellungen verbergen, obzwar dies oft Sprechern und Hörern nicht zum Bewußtsein kommt.

In der Tat, das Wort «Homosexueller» selbst kann dreierlei bedeuten: Entweder jemanden, der ein bestimmtes Verhalten zeigt oder jemanden, der sich in einem bestimmten Zustand befindet, oder jemanden, der eine bestimmte soziale Rolle spielt. In den meisten westlichen Ländern besteht aber heute die Tendenz, alle drei Bedeutungen zu bündeln und Verhalten, Zustand und soziale Rolle als verschiedene Aspekte des gleichen Phänomens zu sehen: «Homosexuelle tun, was sie tun, weil sie so sind, wie sie sind, und sie können daher immer an ihrem typischen Lebensstil erkannt werden.» Diese moderne Sicht trübt sich aber sofort ein, wenn man den Blick auf die Vergangenheit richtet, d. h. auf eine Zeit vor der Erfindung des Wortes «Homosexualität». Unsere Vorfahren kannten natürlich eine ganze Reihe von Bezeichnungen für gleichgeschlechtliche Erotik. Relativ gut bekannt sind davon heute noch «griechische Liebe», «Päderastie», «Sodornie» und englisch «buggery». Keiner dieser Ausdrücke kann aber korrekt mit »Homosexualität» übersetzt werden, da bei ihnen allen völlig andere Vorstellungen mitschwingen. Zunächst einmal: Hier war nur von Männern die Rede. Für die gleichgeschlechtliche weibliche Erotik gab es ein besonderes Wort: «Tribadismus». (Das Wort «Lesbianismus» für Liebe zwischen Frauen wurde erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt. Vorher, auch schon in der Antike, hatte es «Oralverkehr» bedeutet, unabhängig vom Geschlecht der Beteiligten.) Einen Ausdruck, der auf beide Geschlechter gepaßt hätte, gab es nicht. Zweitens: Die älteren Ausdrücke bezeichneten nur geschlechtliche Handlungen, die theoretisch jeder ausführen konnte; sie suggerierten nicht einen besonderen Menschentypus. Ein Praktikant «griechischer Liebe», ein Päderast, ein Sodomiter oder «bugger» (frz. «bougre») war jemand, der gewisse Dinge tat, nicht jemand, der an einem besonderen Zustand litt. Sodomiter begingen Sodomie wie Diebe Diebstahl begingen; beide waren sehr wohl zu korrektem, moralischem, gesetzestreuem Handeln fähig. Daher war Sodomie ebensowenig ein Zustand wie Diebstahl. Stattdessen waren dies böswillig begangene Taten, Verbrechen, die man verhindern oder wenigstens bestrafen mußte. Es wäre deshalb auch unsinnig gewesen, jemanden einen »Pseudopäderasten» oder «latenten Sodomiter» zu nennen. Ebensowenig war es vorstellbar, das Jugendliche rein seelisch durch eine «sodomitische Phase» gingen. Kurz, die alten Ausdrücke bezeichneten nur wirklich vollzogene Handlungen. Lag eine solche nicht vor, dann konnten sie auch nicht angewandt werden. Zu bemerken ist auch, daß «Sodomie» und «buggery» sehr negative Ausdrücke waren; schließlich hatte man sie zuerst zur Bezeichnung von religiösen «Greueln» eingeführt der Sünde Sodoms und der Ketzerei der Bulgaren («bugger» ist eine korrumpierte Form von «Bulgar»). Ja sogar das Wort «Päderastie» (Knabenliebe) wurde zum Ausdruck des Tadels, sobald man es aus seinem ursprünglichen, griechisch-antiken Kontext herausgelöst hatte. «Griechische Liebe» war etwas neutraler, aber wer etwas Positives über Liebe zwischen Männern sagen wollte, mußte wohl oder übel auf die überkommene Terminologie verzichten und ohne die vorbelasteten Substantive mit Hilfe freundlicher Verben neue vollständige Sätze formulieren. Solange das Abendland allerdings von jüdisch-christlichen Moralvorstellungen beherrscht war, konnte es keinem Rechtschaffenen einfallen, etwas Positives über gleichgeschlechtliche Erotik zu sagen. Die wenigen, die es dennoch wagten, wurden schnell bestraft und ihre Werke landeten auf dem Scheiterhaufen. Erst die sogenannte «Aufklärung», die folgende Französische Revolution und die Reform Napoleons entfernten religiöse Einflüsse aus dem Strafrecht, wenigstens in Teilen Europas. Zum ersten Mal seit der Antike verlor der Sexualkontakt zwischen Männern seinen «verbrecherischen» Charakter und konnte so wieder intellektuell offen verteidigt werden. Die Erfindung des Homosexuellen im 19. Jahrhundert Die erste wichtige Verteidigung des immer noch weitgehend verdammten Verhaltens wurde im frühen 19. Jahrhundert von dem schweizerischen Putzmacher Heinrich Hössli (1784-1864) geschrieben. Unter dem Titel «Eros: Die Männerliebe der Griechen - ihre Beziehungen zur Geschichte, Erziehung, Literatur und Gesetzgebung aller Zeiten», gab der Autodidakt ein zweibändiges Werk heraus, dessen Untertitel einen neuen Gedanken zum Thema verdeutlicht: «Die Unzuverlässigkeit der äußeren Kennzeichen im Geschlechtsleben des Leibes und der Seele». Klarer wird dieser Gedanke in einem Geleitzitat auf dem Deckblatt des ersten Bandes. Darin wird schon Hösslis eigener umfangreicher Text vorweggenommen:

Hier, zwei Jahre nach dem Tod Goethes, erschienen sie also als Erklärung der Sodomie zum ersten Mal in der abendländischen Apologieliteratur: die «weiblichen Seelen in männlichen Körpern», die besonderen, bisher unbekannten Wesen, die nur ihrer Natur gemäß handeln, wenn sie Männer lieben. Hösslis ganzes Werk besteht nun darin nachzuweisen, daß gleichgeschlechtlich Liebende eben nicht anders können. Sie haben einen ganz eigenen Charakter und sind «anders als die anderen». Aus diesem Grunde ist es ungerecht und ein Frevel gegen die Natur, solche Menschen zu unterdrücken und zu verfolgen. Die alten Griechen taten dies denn auch wohlweislich nicht. Moderne Gesetze, die solches fordern, müssen abgeschafft werden. Hösslis beide Bände hatten zu ihrer Zeit kaum einen Einfluß. Ein geplanter dritter Band erschien nicht mehr, das Werk wurde überhaupt verboten, und dann verbrannten die gestapelten restlichen Exemplare in einem Großfeuer. Dennoch fanden sich ähnliche Gedanken wie bei Hössli bald bei einer deutschen forensischen Autorität. Vom Jahre 1852 an schrieb J. L. Casper verschiedene Artikel in seiner «Vierteljahrsschrift für gerichtliche und öffentliche Medizin» und unterschied dabei zwischen erworbener und angeborener Päderastie. Er befand auch, daß der Akt der «Sodomie» (Analverkehr) nicht unbedingt bei allen gleichgeschlechtlichen Kontakten vorkam, ja daß einige solcher Kontakte schon völlig legal waren. Andere solche Kontakte wiederum seien nur schwer nachzuweisen und am besten sei es daher, sie alle unbestraft zu lassen2 Ähnliche Schlußfolgerungen waren inzwischen auch von anderen gezogen worden, und so wurden in Nachahmung des Code Napoléon in mehreren Ländern die Gesetze gegen «Widernatürliche Unzucht» abgeschafft. So waren etwa in Bayern, Württemberg und Hannover einvernehmliche sexuelle Handlungen unter Männern nicht mehr strafbar. Leider aber bestanden die alten Gesetze in Preußen fort, und es zeichnete sich ab, daß im Zuge der deutschen Reichsgründung preußisches Recht auf alle deutschen Rechtsgebiete, auch auf die bereits reformierten, ausgedehnt werden würde.

Da übernahm es ein männerliebender hannöverscher Rechtsassessor, Karl Heinrich Ulrichs, einen einsamen Kampf gegen die drohende Entwicklung zu führen. Bereits im Jahre 1864 veröffentlichte er unter dem Pseudonym Numa Numantius zwei Broschüren: «Vindex» und «Inclusa». Der Untertitel der letzteren faßt ihren Inhalt klar zusammen: «Nachweis, daß einer Klasse von männlich gebauten Individuen Geschlechtsliebe zu Männern geschlechtlich angeboren ist»3. Also waren Gesetze gegen diese Liebe ungerecht und mußten aufgehoben werden. Eherner Grundsatz: Der Staat sollte seine Bürger nur dafür bestrafen, was sie Böses tun, nicht dafür, was sie sind. Beide Schriften wurden in mehreren deutschen Staaten verboten, dann wieder freigegeben und erregten bei all dem erhebliches Aufsehen. Bald folgten ihnen weitere Werke aus der gleichen Feder, und im Laufe der nächsten 13 Jahre brachte es der Autor auf ein rundes Dutzend Titel, die seine Grundthese weiter ausbauten. Nach anfänglichem Zögern gab er auch sein Pseudonym auf und zeichnete mit seinem wirklichen Namen. ja, Ulrichs ging noch weiter und erschien im Jahre 1867 vor einem deutschen Juristenkongreß, um die Straflosigkeit der Männerliebe zu fordern. Dort wurde er allerdings niedergeschrien und mußte das Podium unverrichteter Dinge verlassen. Trotz des großen öffentlichen Interesses, das sein Werk erregte, blieb Ulrichs völlig erfolglos in der Erreichung seiner Ziele. Er starb 1895 verarmt in Italien. Er war und ist aber eine der einflußreichsten Gestalten der Sexualforschung. Mehr als jeder andere propagierte er die gleichgeschlechtliche Liebe als einen besonderen Zustand, eine eigene Wesensart, und selbst Wissenschaftler, die seine Schlußfolgerungen ablehnten, akzeptierten - manchmal unbewußt - seine Prämissen. Aus diesem Grunde sei Ulrich's Grundeinfall hier ausführlich zitiert:

Dieser «nicht wahre», also «falsche» Mann gehört zu einer besonderen Menschengruppe, die man bisher als solche nicht erkannt oder übersehen hatte. Daher gab es auch kein Wort für sie, keine Bezeichnung für ihre Eigentümlichkeit. Ulrichs mußte also eine neue Terminologie erfinden und allerseits akzeptabel machen:

Das heißt: Beim Urning stimmen Anatomie und Psyche nicht überein. Er ist daher als «Halbmann» der Vertreter eines «dritten Geschlechts». Sein Fall wird am besten beschrieben als «weibliche Seele im männlichen Körper», oder, wie der gewiefte Lateiner Ulrichs es ausdrückte: Anima muliebris virili corpore inclusa.Die Bezeichnung «Uranismus» für diesen Zustand leitete er aus einer Textstelle in Platons Symposion her, wo zwischen zwei Aphroditen oder Liebesgöttinen unterschieden wird: 1. der «gemeinen» Aphrodite, der Tochter des Zeus und der Dione und 2. der «uranischen» Aphrodite, der mutterlosen Tochter des Uranos, die ganz ohne weibliche Beteiligung zur Welt kam. Sie ist die Göttin der Männerliebe und der Urninge. Die «gemeine», «dionische» Aphrodite dagegen ist für die Liebe zwischen Mann und Frau zuständig und für die Männer, die Frauen lieben. Sie heißen bei Ulrichs Dioninge. Wandte man nun diese Einteilung nicht nur auf Männer, sondern auch auf Frauen an, so waren damit endlich aus den altbekannten zwei Geschlechtern vier geworden: Dioninge und Dioninginnen (alt) und Urninge und Urninginnen (neu). Zu den vollständigen echten, in sich stimmigen Männern und Frauen waren Mischformen getreten, vorher unvermutete Scheinmänner und Scheinfrauen, in deren Körper die Seelen des jeweils anderen Geschlechtes wohnten. Leider konnte sich Ulrichs aber nicht lange seiner vermeintlich ebenso einfachen wie genialen Einsicht freuen, denn bald meldete sich die Realität recht störend zu Wort. Er erhielt eine große Anzahl von Briefen begeisterter Leser, die seinen Grundeinfall priesen, aber für sich selbst gewisse Ausnahmen, Abschwächungen oder Abweichungen konstatierten. Einige Männer zum Beispiel fanden sich zwar zum gleichen Geschlecht hingezogen, konnten dabei aber nichts Weibliches an ihrer Seele entdecken, sondern sahen sich selbst als durch und durch maskulin. Andere berichteten von ihrer andauernden Liebe zu beiden Geschlechtern, und wieder andere erzählten vom episodischem Wechsel ihrer gleich- und andersgeschlechtlichen Neigungen. Also blieb Ulrichs nichts weiter übrig, als seine ursprünglich so simple These zu modifizieren, zu differenzieren und Raum für Varianten zu schaffen. Nach gründlicher Prüfung stellte er daher ein neues Schema vor, das nun statt der anfänglich postulierten vier Geschlechter insgesamt ihrer zehn vorstellte6:

(Abb. 1) Die Urninge (nicht die Urninginnen!) erschienen nun in drei Varianten: Mannlinge, Zwischenstufen und Weiblinge, und es gab eine neue Kategorie, die zu beiden Geschlechtern neigenden Uranodioninge, die aber selbst wieder in zwei Untergruppen zerfielen - die konjunktiven (dauernden) und disjunktiven (episodischen) Uranodioninge. Bei der weiblichen Version dieser Kategorie, den Uranodioninginnen, setzte Ulrichs ein Fragezeichen, weil er sie wohl theoretisch gefordert sah, aber anscheinend von ihrer realen Existenz noch keine Nachricht hatte. Kurz, wie man sieht, ist der Grundeinfall hier schon erheblich aufgeweicht. Außerdem sind in der Anlage dieses Schemas noch weitere mögliche Differenzierungen enthalten, so etwa wenn man auch den Urninginnen drei und den Uranodioninginnen zwei Varianten zubilligt wie ihren männlichen Parallelen. Das allein ergäbe dann anstatt der bisher vorgesehenen zehn Geschlechter schon derer dreizehn. Ein Schema jedoch, daß statt der altbekannten zwei nun dreizehn teilweise sehr unscharf definierte Geschlechter vorschlägt, hat nichts mehr von einem brillanten Einfall, einer einfachen Erklärung sonst unverständlicher Erscheinungen. Im Gegenteil, er führt den Versuch einer solchen Erklärung eigentlich ad absurdum. Man hätte nun erwarten können, daß der durch die Realität belehrte Ulrichs nach einer anderen Hypothese gesucht hätte, aber weit gefehlt. Es fiel ihm nicht ein, seine eigene, unbefragte Unterstellung in Zweifel zu ziehen, wonach «ein Mann einen Mann nicht lieben kann», ja er begriff nicht, daß seine ganze Theorie nur erforderlich und möglich war aufgrund dieser modernen, letztlich willkürlichen Annahme, die kein alter Grieche oder Römer jemals gemacht hätte. Aber auch kein Araber, Polynesier, Chinese oder Japaner hätte sie gemacht oder machte sie zu Ulrichs Lebzeiten. Was ihm, dem deutschen Rechtsassessor, wie ein naturwissenschaftliches Rätsel erschien, war also nichts weiter als eine kulturbedingte, eben «künstliche» Fragestellung, und eine wirkliche Antwort wäre daher auch nur von einer kritisch sich selbst reflektierenden Kulturwissenschaft zu erwarten gewesen. Von einer solchen Wissenschaft war man aber im Zeitalter des Imperialismus und Fortschrittsglaubens noch weit entfernt. So wirkten Ulrichs' Schriften, trotz seiner persönlichen scheinbaren Erfolgslosigkeit, im Stillen mächtig weiter. Zwar gab man bald seine poetisch - literarischen Bezeichnungen «Urning» und «Uranodioning» auf und ersetzte sie durch verschiedene medizinisch oder technisch klingende Ausdrücke, aber seine naive Koppelung der gleichgeschlechtlichen Neigung an eine Geschlechtsrollenumkehrung wurde ebenso naiv übernommen. Bei Männern waren gleichgeschlechtliche Interessen irgendwie an eine körperliche oder seelische «Weiblichkeit» gekoppelt, und bei Frauen an eine entsprechende «Männlichkeit». Im Jahre 1869 zum Beispiel erfand ein österreichisch-ungarischer Schriftsteller, Karoly Maria Kertbeny (ursprünglich Karl Maria Benkert), die griechisch-lateinischen Zwitterworte «Homosexueller» und «homosexuell», und diesen wurden bald die Entsprechungen «Heterosexueller» und «heterosexuell» nachgebildet7.

Ein Jahr darauf führte der Berliner Psychiater Carl Westphal den Begriff «konträre Sexualempfindung» ein, der nun einen psychopathischen Zustand bezeichnen sollte8. Ein daran Leidender war ein «Konträrsexueller». Ins Italienische übersetzt, wurde aus der konträren Sexualempfindung dann ein «amore invertito», was wiederum in englischer und französischer Übersetzung, ja in deutscher Rückübersetzung, zur «Inversion» wurde. Der daran leidende Patient war ein «Invertierter». Gemeint war mit alledem, was auch Ulrichs gemeint hatte: Eine Umkehrung oder Umpolung von männlicher in weibliche Liebesempfindung bei Männern und von weiblicher in männliche Liebesempfindung bei Frauen. Das Wort «konträr» wies darauf hin, daß eine solche Umkehrung der Natur und der Gesundheit zuwider lief, und daß es idealerweise nur «Vollmänner» und «Vollweiber» geben sollte, bei denen alles «zusammenpaßte». Wie man sieht, störten die Urninge, Homosexuellen, Konträrsexuellen oder Invertierten vor allem den psychiatrischen Ordnungssinn. Weibliche Seelen oder Empfindungen in männlichen Körpern (oder das Umgekehrte) waren eben nicht als normal zu akzeptieren. Es mußte hier ein «seelischer Hermaphroditismus», ein Seelenzwittertum vorliegen, das man zum Wohle des zwittrigen Patienten seinem eindeutigen körperlichen Befund entsprechend zu korrigieren hatte. Wiederum erkannte man aber nicht, daß die Koppelung von erotischer Neigung an Geschlechtsrollenverhalten eine reine (wenn auch kulturbedingte) Willkür war. Wäre man dieser modernen Willkür nicht gefolgt, sondern hätte, wie im Altertum, Geschlechtsrollenverhalten und erotische Neigung als zwei verschiedene, oft voneinander unabhängige Faktoren gesehen, so hätte man, ebensowenig wie damals bei gleichgeschlechtlichen Neigungen von einem Zwittertum reden können. Es wäre niemandem eingefallen, in den gleichgeschlechtlichen Interessen eines Mannes eine Art Weiblichkeit zu suchen oder in denen einer Frau eine Art Männlichkeit. Diese angeblichen störenden andersgeschlechtlichen Züge in gleichgeschlechtlich empfindenden Menschen waren eben leider nichts als undurchdachte psychiatrische Projektionen, und hätte man diese Projektionen unterlassen, so wäre mit ihnen auch die Störung verschwunden gewesen. Letztlich störte hier also der psychiatrische Ordnungssinn durch eigene Willkür nur sich selber. Nun ist allerdings zu bemerken, daß die damals aufstrebende Psychiatrie sehr dankbar für die große Zahl der mit ihren Projektionen erzeugten Patienten war. Hier war nun sovielen Männern ihre verborgene Weiblichkeit auszutreiben und soviele Frauen waren von ihrer unpassenden Männlichkeit zu erlösen, daß eine wachsende Anzahl von Psychiatern notwendig und allein damit voll beschäftigt war. Es wäre reichlich viel verlangt gewesen, hätte man ihnen den Verzicht auf diese Einnahmequelle zugemutet. Dies tat denn auch aus der Ärzteschaft fast niemand außer dem Berliner Arzt «für nervöse Leiden» Magnus Hirschfeld. Da er selbst gleichgeschlechtliche Neigungen hatte, weigerte er sich, darin etwas Krankhaftes zu sehen. Dies hatte ja übrigens auch Ulrichs nicht getan. Vielmehr griff Hirschfeld den bereits oben erwähnten ulrichsschen Begriff der Zwischenstufen wieder auf, allerdings in einem sehr erweiterten Sinne. Danach gab es überhaupt nur Zwischenstufen zwischen dem «Vollmann» und dem «Vollweib». Die allermeisten Menschen fielen in Wirklichkeit irgendwie zwischen diese Extreme sowohl im Körperbau wie in ihrer seelischen Struktur. Was Wunder also, daß es sowohl maskuline wie effeminierte Homosexuelle und Heterosexuelle gab. Dabei handelte es sich aber meist nicht um Kranke, sondern einfach um natürliche Variationen, wie sie bei Lebewesen eben nicht anders zu erwarten sind. (Krankhaft konnten höchstens körperliche Fehlbildungen sein, also die verschiedenen Formen des echten, somatischen Herrnaphroditismus.)

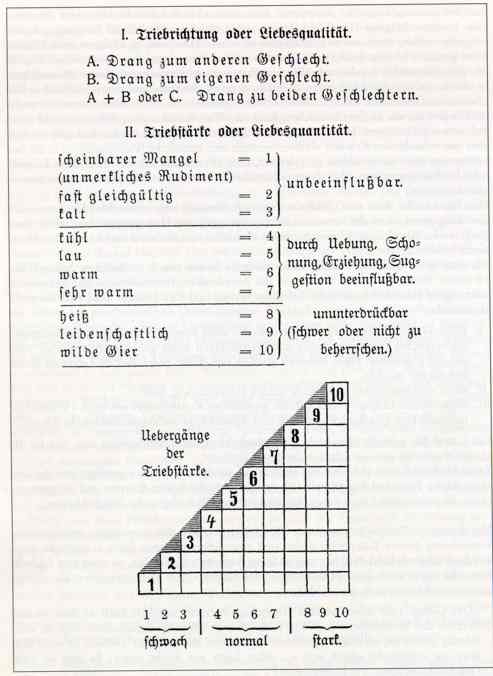

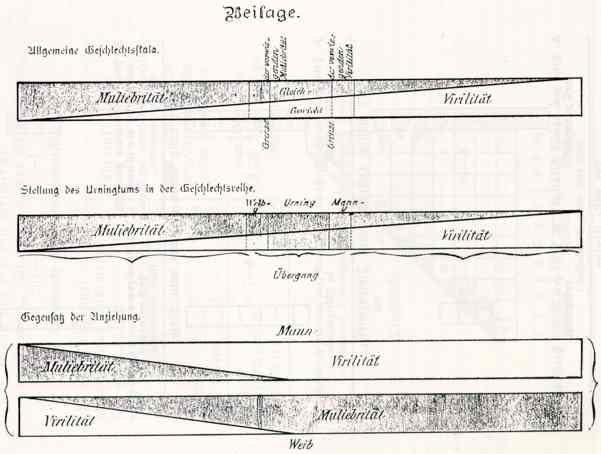

Hirschfeld stellte seine von Ulrichs entlehnte Auffassung zum ersten Mal 1896 vor, war aber klug genug, statt der verwirrenden Gruppierung und Untergruppierung seines Vorgängers von 10 oder gar 13 verschiedenen Geschlechtern nur zwei einfache Skalen anzubieten9 (Abb. 2, 3).

Die erste Skala mißt die «Triebstärke» auf zehn Stufen von 1 (scheinbarer Mangel) bis 10 (wilde Gier), die zweite Skala mißt die Anteile der «Triebrichtung» auf das andere oder eigene Geschlecht ebenfalls auf zehn Stufen, und fürs Letztere sind drei Beispiele abgedruckt:

Für I. und III. schließt Hirschfeld jede Möglichkeit der Beeinflussung aus, nur für II. glaubt er an eine gewisse Chance der Einflußnahme. Tatsächlich muß man sich aber bei all dem auf allerlei Übergänge einstellen, und die drei abgebildeten Fälle sind deshalb wirklich nur Beispiele der beiden Extreme und der genauen Mitte. Im wirklichen Leben liegen dazwischen unendlich abgestufte Möglichkeiten. Mit diesem 10-Punkte-Schema hatte Hirschfeld sich von der vormaligen, verwirrenden Vermehrung starrer Kategorien gelöst und eine differenzierende Sicht ermöglicht. Dies wurde denn auch bald dankbar von anderen Autoren aufgegriffen, so etwa von Ludwig Frey, der unter dem Titel «Die Männer des Rätsels» von Homosexuellen als «Übergangsmenschen» sprach und ausführte:

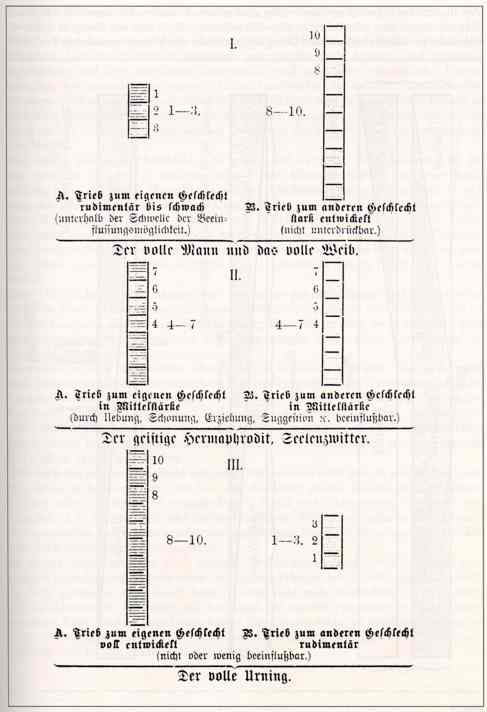

Zur Illustration lieferte Frey dann völlig glatt gleitende Skalen, bei denen die «Virilität» (Männlichkeit) sehr allmählich in die «Muliebrität» (Weiblichkeit) übergeht (Abb. 4). Irgendwo im Mittelabschnitt des Übergangs ist dann der Urning anzusiedeln11:

(Abb. 4) Der Fortschritt gegenüber Ulrichs ist deutlich, aber dessen ursprünglicher Irrtum wird sowohl von Hirschfeld wie von Frey noch einmal unkritisch weitergeschleppt. Die willkürliche Koppelung von erotischer Neigung an Geschlechtsrollenverhalten wird fortgeschrieben: Gleichgeschlechtlich handelnde oder empfindende Männer sind irgendwie verweiblicht und ihre weiblichen Gegenstücke sind irgendwie vermännlicht. Homosexualität hat irgendwie mit einer defekten Geschlechtsrolle zu tun. Homosexuellen Männern fehlt es irgendwie an wirklicher Männlichkeit und homosexuellen Frauen an wirklicher Weiblichkeit. Stattdessen steckt in ihnen irgendwo, vielleicht im Gehirn, und wenn auch in tausendfach verschiedener Dosierung, das Empfinden des jeweils anderen Geschlechts. Nun wußte besonders Hirschfeld sehr genau, daß es völlig virile Männer gab, die eine erotische Neigung zu anderen völlig virilen Männern hatten, und diese Beobachtung hätte die ganze Hypothese eigentlich falsifizieren müssen. Hier half er sich aber, wie alle anderen und wie auch schon Ulrichs, mit einem logischen Zirkelschluß: Diese Neigung selbst war ein Ausdruck von Weiblichkeit, und der genügte als Nachweis, wenn auch sonst keine Spur von ihr zu finden war. Frei nach Ulrichs: «Ein Mann kann einen anderen Mann nicht lieben, wenn er es dennoch tut, so ist er eben kein richtiger Mann, sondern hat eine weibliche oder zumindest in diesem Punkt verweiblichte Seele.» Diese «Weiblichkeit» eines Mannes war also immer per definitionem und a priori schon durch die bloße Existenz seiner gleichgeschlechtlichen Neigungen nachgewiesen und ein anderer Nachweis deshalb eigentlich überflüsig. Umso besser aber, wenn bei vielen auch noch verweiblichte Körperformen oder - bewegungen hinzukamen. Das konnte die ursprüngliche These nur untermauern. Nun sollte es aber ausgerechnet Hirschfeld's Forscherschicksal sein, eine sexologisch neue Menschenkategorie zu entdecken und zu benennen - die Transvestiten. Hierbei handelte es sich um Männer und Frauen, die sich mit Vorliebe wie das andere Geschlecht kleideten und ihm auch in Sprache und Gestus nacheiferten. Unerwarteterweise fühlten jedoch sehr viele dieser sehr weibischen Männer und männischen Frauen eine erotische Neigung zum anderen Geschlecht, ja viele von ihnen waren verheiratet und wollten es sein und bleiben. Aber auch das machte Hirschfeld und seine Zeitgenossen nicht irre. Es waren eben «sonstige seelische Eigenschaften», die hier den Ausschlag gaben. Männliche Transvestiten konnten selbst wiederum im entscheidenden Punkt mehr oder weniger weiblich oder männlich, d. h. homosexuell oder heterosexuell sein. Weibisches Gebaren von Männern und männisches von Frauen konnte also unabhängig von ihrer Gleichgeschlechtlichkeit oder Andersgeschlechtlichkeit auftreten. Im Ansatz waren hier also doch endlich Geschlechtsrolle und erotische Neigung als getrennt gedacht, und so hätte einem wirklichen Erkenntnisfortschritt nun nichts mehr im Wege gestanden. Aber dieser Ansatz wurde nicht mehr ausreichend verfolgt, bevor die Nazidiktatur der deutschen und dann auch der anderen europäischen Sexualwissenschaft ein Ende machte. Hirschfelds letztes Wort in der Sache ist wohl däs Schema aus seiner «Geschlechtskunde» von 1926, das alle seine Vorstellungen zum Thema sehr geschickt und bündig zusammenfaßt 12 (Abb. 5):

(Abb. 5) Heute sieht man die Sache etwas anders und noch differenzierter, aber im Grunde ist das Schema Hirschfelds in dieser allgemeinen und abstrakten Form auch nach unserem jetzigen Verständnis nicht grundsätzlich falsch. Es deckt eine ganze Reihe somatischer und psychischer Faktoren ab, die für das Geschlecht und Sexualleben eines Individuums wichtig sind, und es besteht zu Recht darauf, daß es sich dabei immer nur um Gradunterschiede handelt, und daß die Faktoren als prinzipiell voneinander unabhängig verschiedene Kombinationen und Variationen hervorbringen können. Eine vergleichbare Übersicht nach dem heutigen Forschungsstand könnte im Grunde immer noch Hirschfelds Ansätzen folgen. Man würde die Phänomene etwas anders einteilen und sie teilweise anders benennen, aber ihr gradueller Charakter und ihre mögliche Unabhängigkeit voneinander fänden sich auch hier wieder13 (Abb. 6-8):

Abb.6: Grundaspekte

Abb.7: Beispiele

Die Geschlechtsrolle

(Abb.8)

Soweit ein heutiges, nach dem Muster Hirschfelds konstruiertes Schema. Trotz aller Ähnlichkeit sticht dabei ein entscheidender Unterschied hervor: Körperliches Geschlecht, Geschlechtsrolle und sexuelle Orientierung sind als potentiell voneinander unabhängige Faktoren anerkannt, und besonders wird keine automatische Kopplung von gleichgeschlechtlichem Verhalten an eine Umkehrung des Geschlechtsrollenverhaltens unterstellt. Der eigentliche intellektuelle Haken bei Hirschfelds Übersicht waren ja besonders die beiden Annahmen in seinem Begleittext gewesen, es handele sich bei alledem um etwas jeweils Angeborenes und die gleichgeschlechtliche Neigung habe doch irgendwie etwas mit fehlender, falsch proportionierter oder vertauschter Männlichkeit oder Weiblichkeit zu tun. So bleibt die Homosexualität letztlich etwas somatisches, biologisch Bestimmtes wie die geschlechtlichen Mischformen Hermaphroditismus und körperliche Androgynie, mit denen sie ja denn hier auch im schematischen Aufbau implizit verglichen wird. Andererseits deutet der Vergleich mit dem dann folgenden Transvestismus wiederum auf angebotenen geschlechtlichen Rollentausch oder Rollenvermischung. Kurz, bei Hirschfeld bleibt die Homosexualität eine biologische Kategorie, die wie die anderen drei hier genannten Kategorien auf eine Zwischenstufe zwischen vollmännlich und vollweiblich verweist. Es gab aber auch schon zu Hirschfelds Zeiten Kritiker, die ihm heftig widersprachen. So schrieb zum Beispiel der Arzt Erich Meyer im Jahre 1929:

Meyer spricht nicht mehr von der Männlichkeit oder Weiblichkeit der Homosexuellen und akzeptiert auch keine somatische Erklärung für ihr Verhalten. ja, er weist auf gelegentliche spontane Änderungen dieses Verhaltens hin:

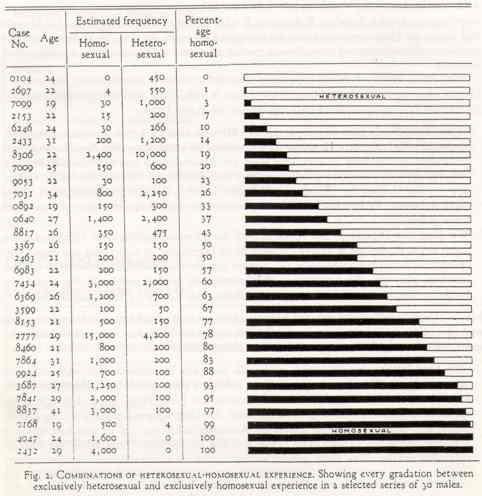

Die Abschaffung des Homosexuellen durch Kinsey Interessanterweise blieb es zwölf Jahre später einem gelernten Biologen vorbehalten, dem Dr. Meyer recht und dem Dr. Hirschfeld unrecht zu geben. Der Amerikaner Alfred C. Kinsey hatte 1941 schon 1600 von seinen später berühmt gewordenen Interviews durchgeführt und setzte sich in einer ersten Publikation mit den «Kriterien für eine hormonelle Erklärung des Homosexuellen» auseinander. Kinsey präsentierte darin dreißig Fälle aus seiner Sammlung, die dreißig verschiedene Schattierungen und Kombinationen zwischen ausschließlich heterosexuellem und ausschließlich homosexuellem Verhalten belegen 16 (Abb. 9):

(Abb. 9) Der Zoologe Kinsey schloß aus diesen Beispielen, daß eine hormonelle Erklärung «des Homosexuellen» bestenfalls äußerst schwierig, wahrscheinlich aber unmöglich ist:

Dieser erste, vorab in einer endokrinologischen Fachzeitschrift publizierte Aufsatz erregte trotz seiner provokanten Aussagen kaum öffentliches Aufsehen. Die wahren Implikationen wurden zunächst wohl nur von wenigen gesehen. Als Kinsey und seine Mitarbeiter dann aber 1948 ihren berühmten ersten «Report» vorlegten, schlug dieser, sowohl in der Öffentlichkeit wie in der Wissenschaft, wie eine Bombe ein. Er bezog sich nun auf über 11000 Interviews und stellte seine Gesamtbefunde über homosexuelles Verhalten in einer 7teiligen Skala dar 18 :

(Abb. 10) Diese zweite Skala Kinseys war im Grunde natürlich nur eine vereinfachte und um 90 Grad nach links gekippte Version seiner ersten. Auch schon diese erste hätte er ja theoretisch statt in dreißig, in nur sieben Abschnitte von 0-6 einteilen können. ja, diese Feststellung macht noch einmal deutlich, daß es bei den Kinsey - Skalen nicht auf die Zahl der (willkürlich bestimmten) Untergruppen ankommt, sondern allein auf den fließenden Übergang, den sie augenfällig machen sollen. Wie Kinsey selber feststellte:

Für Kinsey war also die Natur zu vielfältig, um in den armseligen Gegensatz «homosexuell» - «heterosexuell» gezwängt zu werden. Der Mensch als Gattung besaß die Fähigkeit, sowohl auf gleichgeschlechtliche wie auf andersgeschlechtliche Reize zu reagieren, denn er trug in sich ein entsprechendes evolutionäres Erbe als Säugetier. Wenn hier überhaupt etwas erklärungsbedürftig war, dann vor allem die Exklusivität des Verhaltens an beiden Enden des Spektrums. Sie war sicherlich auch kulturellen Einflüssen zuzuschreiben. Jedenfalls war homosexuelles Verhalten an sich vom Standpunkt der Biologie aus ebenso «natürlich» wie heterosexuelles. Kinseys zweite, siebenteilige Skala erlangte in der Folgezeit einen gewissen internationalen Bekanntheitsgrad und wurde in vielen Lehrbüchern und Nachschlagewerken nachgedruckt. Allerdings wurde sie leider auch oft falsch interpretiert, weil man sich nicht die Mühe machte, Kinseys eigene Erläuterungen nachzulesen. Er betonte nämlich ausdrücklich, daß seine Skala nicht nur tatsächlich ausgeführte Handlungen darstellte, sondern auch rein psychische Reaktionen einschloß, die gar nicht zu sexuellen Kontakten führten. So wurde etwa ein Ehemann ohne wirkliche homosexuelle Kontakte, der regelmäßig seinen «ehelichen Pflichten» nachkam, dabei aber hauptsächlich von männlichen Partnern phantasierte, nicht unter 0 plaziert, sondern unter 2 oder 3, je nachdem wie stark oder häufig seine homosexuellen Wünsche und Phantasien waren. Umgekehrt konnte ein Strichjunge mit nur einer Freundin, aber tausenden von homosexuellen Kontakten die gleiche Plazierung unter 2 oder 3 erhalten, wenn seine eigentlichen sexuellen Wünsche auf diese Freundin gerichtet waren, und er seine männlichen Kunden «nur des Geldes wegen» bediente.

Angesichts der nun statistisch dokumentierten enormen Diskrepanzen zwischen Wunsch und Tat, angesichts der unendlichen Variationsbreite zwischen exklusivem hetero - und homosexuellem Verhalten, und angesichts schließlich der vielen Schwankungen, ja Umkehrungen dazwischen, sah Kinsey keine Rechtfertigung mehr, überhaupt von «dem Homosexuellen» zu sprechen, wie er es noch sieben Jahre früher, wenn auch nur ironisch, getan hatte. jetzt zog er die logische Schlußfolgerung:

Folgte man diesem Sprachgebrauch, so wurde einem natürlich auch klar, daß die Frage nach der Anzahl von Homosexuellen in einer Population grundsätzlich nicht beantwortet werden konnte. Er war nur möglich anzugeben, wieviele Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt welchem Abschnitt der Kinsey - Skala zuzuordnen waren. Mit seinem radikalen Vorschlag eilte Kinsey allerdings seinen Zeitgenossen etwas zu weit voraus. Ganz so leicht konnten sie die mittlerweile eingefahrenen terminologischen Gleise denn doch nicht verlassen. Das Klassifizierungsdenken saß einfach zu tief. So berief sich etwa der deutsche Mediziner Walter Bräutigam ausdrücklich auf Kinseys Forschungen, ging dann aber trotzdem dazu über, verschiedene «Formen der Homosexualität» aufzulisten: entwicklungshomosexuelles Verhalten, pseudohomosexuelles Verhalten, Hemmungshomosexualität und Neigungshomosexualität21. Ob gewollt oder nicht, solche klinischen Typisierungen führten in vielen Köpfen dann doch wieder zu der Vorstellung, man habe es mit verschiedenen Arten, Mischformen oder Zwischenstufen von mehr oder weniger ausgeprägten «Homosexuellen» zu tun. Es war nämlich gar nicht so einfach, zwischen Entwicklung da und Hemmung hier, echter und falscher Neigung zu unterscheiden. Zumindest lief es im Zweifelsfall darauf hinaus, daß einem ein Fachmann erklärte, ob bei einer bestimmten Person «richtige» Homosexualität vorlag. Die «Neigungshomosexualität> aber bezeichnete eben doch wieder eine unterscheidbare, eigene Gruppe. Es waren aber nicht nur die Kliniker, die in der Unterscheidung von Heterosexuellen und Homosexuellen einen Nutzen sahen. Ja, nicht zuletzt durch Kinseys ungeheure öffentliche Wirkung selbst vorbereitet, entstand allmählich eine homosexuelle Befreiungsbewegung, die ebenfalls eine klare Abgrenzung wollte. Sie kämpfte für ein Ende ihrer sozialen Diskriminierung und die Reform des gegen sie gerichteten Strafrechts, und ihre Forderungen schienen sehr viel leichter durchsetzbar, wenn man doch die Existenz von homosexuellen Personen postulierte, die sich dann als große sozialpolitische «Minderheit» organisieren ließen. Die Wiedergeburt des Homosexuellen in der modernen Schwulenbewegung Angesichts des nötigen «schwulen» Befreiungskampfes schien Kinseys Abschaffung «des Homosexuellen» wenig hilfreich, ja rückschrittlich, und so wurde dieser altmodisch gekleidete, zu statistischem Staub zerbröselte psychiatrische Golem im modischen «Castro Clone»- Kostüm als «der schwule Mann» schleunigst neu erschaffen - ein zeitgemäßer, starker und gesunder Kämpfer für das Gute. Dazu stieß dann bald noch «die lesbische Frau», und so wuchs eine neue gesellschaftliche Gruppe heran, die zur Durchsetzung ihrer Ziele eine eigene Identität kultivierte. Wohlgemerkt, dieser Prozeß speiste sich aus sozialpolitischen Zwängen, nicht wissenschaftlichen Einsichten. Diese mußten im realen Tagesgeschehen zunächst einmal zurückstehen. Allerdings führte die erstarkende Schwulenbewegung im Laufe der Zeit auch zu einer wachsenden Akzeptanz schwuler Forschung und diese wiederum arbeitete dann lange vergessene historische und ethnologische Fakten auf, die sich mit dem aktuellen, naiven schwulen Selbstbild nicht vertrugen. So erschien etwa 1974 die erste Nummer einer Spezialzeitschrift, des «Journal of Homosexuality», die unter ihren offen echwulen Herausgebern zunehmend selbstkritischer wurde. Dabei wurde unter anderem auch Kinseys Ansatz rehabilitiert, ja man griff seine Gedanken wieder auf und verfolgte sie noch viel weiter, als er es einerzeit selber gewagt hatte. Aber davon in Kürze. Zunächst einmal führte das Postulat einer «schwulen bzw. lesbischen Identität» zu einer für die Schwulenbewegung nützlichen Dichotomisierung. Man gehörte entweder dazu oder nicht. Etweder war man schwul oder nicht, und wenn man es war, selbst nur im Geheimen, so hatte man die moralische Pflicht, durch offenes Hervortreten, durch Bekenntnis zum Schwulsein, die Reihen der diskriminierten Brüdern und Schwestern stärken. In der Tat entschlossen sich bald mehr und mehr Männer und Frauen zu diesem Schritt. Die Bewegung wuchs und erkämpfte sich mehr und mehr Rechte. Mit dem Erfolg kamen dann aber auch unerwartete Zersetzungserscheinungen. Zum Beispiel organisierte sich bald eine vorher politisch unbekannte neue Gruppe, die sich nun ihrerseits durch die von Schwulen betriebene Dichotomisierung unterdrückt fand - die Bisexuellen. Sie weigerten sich, dem einen oder dem anderen Lager beizutreten, begannen eigene Organisationen und Zeitschriften zu gründen und hielten schließlich eigene nationale und internationale Kongresse mit dem ausdrücklichen Ziel, die Bisexuellen zur Vertretung ihrer eigenen Interessen zu sammeln. ja, einige forderten für sich und ihre Geliebten beiderlei Geschlechts eine eigene bisexuelle Identität. Auch das lag in der Logik der sozialpolitischen Entwicklung. ja, es war schon vorher zu ähnlichen Selbstidentifizierungen gekommen. So nahmen manche Männer und Frauen die sieben Stufen der gleitenden Kinsey - Skala, ganz gegen die Intentionen des Autors, verdinglicht als feste Bezeichnung von Menschentypen und typisierten sich dann selbst als ein «Kinsey 3» oder eine «Kinsey 2». Dies zeigt noch einmal, wie sehr Kinseys Vorschlag dem Zeitgeist wiedersprach, wie schwer es den meisten fiel, ihn überhaupt zu begreifen, und wie beharrlich der eingespielte Kategorisierungsdrang immer noch war. Sowohl die Betroffenen wie deren wissenschaftliche Beobachter konnten sich einfach nicht von der alten Sichtweite trennen. Daß diese Sichtweise erst von Ulrichs eingeführt worden und daher wenig mehr als hundert Jahre alt war, kam nur wenigen von ihnen zum Bewußtsein. Mit ihrer bewußten Selbstorganisation wurde auch den Bisexuellen eine Dichotomisierung zum Bedürfnis, die klare Fronten schaffte. Man wollte zwischen sich selbst und den anderen unterscheiden können und erfand für diese den neuen Ausdruck «Monosexuelle». Damit waren sowohl die alten «Heterosexuellen» wie die alten «Homosexuellen» unter einem Oberbegriff vereint, da sie ja immer nur an einem einzigen Geschlecht erotisches Interesse fanden (egal, ob es das andere oder gleiche war). Die Bisexuellen aber erscheinen nun, damit verglichen, als die eigentlichen vollgerundeten Persönlichkeiten, die einzigen wahren «Vollmänner» und «Vollweiber». (Dieser witzige terminologische Vorstoß war allerdings nicht völlig neu, da schon Hirschfelds Zeitgenosse Benedikt Friedländer die Nicht - Bisexuellen als «Kümmerlinge» oder «Sittenkümmerlinge» verspottet hatte.22 Alle diese offensichtlich kämpferisch - ideologisch gemeinten Begriffe trugen aber wenig zur rationalen Einsicht bei, und auf die Dauer hielten sie keiner kritischen Untersuchung stand. Wie schon Ulrichs und nach ihm alle seine jünger hatten erfahren müssen, liegen die Dinge so einfach nicht, und weder die alten Psychiater, noch die neuen Schwulen und Bisexuellenbefreier wurden in ihrem Eifer der Komplexität des Themas gerecht. Ein bekannter Autor zum Thema Bisexualität war sich darüber sehr wohl im Klaren. Der amerikanische Therapeut Fritz Klein griff Kinseys Anregung auf und konstruierte ein «Raster der sexuellen Orientierung», das sieben Variablen in drei Dimensionen aufschlüsselt (Vergangenheit, Gegenwart und Ideal). In jedes der so entstehenden 21 Felder ist eine der Kinseys Skala entlehnten Zahlen von 1-7 einzutragen (bei Kinsey entspricht dies den Zahlen 0-6). Das vollständig ausgefüllte Raster zeigt ein sehr differenziertes, individuelles Bild, das sich auch in größeren Gruppen, etwa bei den Hörern und Hörerinnen einer Vorlesung, kaum jemals exakt wiederholt23.

(Abb. 11) Auch das Raster von Klein ist bestenfalls nur ein simpler Behelf, die Komplexität dessen anschaulich zu machen, was man heute weithin «sexuelle Orientierung» nennt. Inzwischen hat sich die wissenschaftliche Diskussion darüber erheblich weiterentwickelt, denn sie bekam gegen Ende der sechziger Jahre (zeitgleich mit der erstarkenden Schwulenbewegung) einen kräftigen Anstoß von der Soziologie. Die erneute Demontage des Homosexuellen durch kritische Soziologen Das genauere Studium von «Devianz» und «Stigma», dem sich kritische Soziologen zugewandt hatten, mußte früher oder später auch in der Sexualforschung zu einem Umdenken führen. Beim Thema «Homosexualität» war eines der ersten Anzeichen dafür der Aufsatz «Die homosexuelle Rolle» von Mary McIntosh (1968). Diese Autorin bestritt noch einmal, und deutlicher als Kinsey, daß «Homosexualität» ein Zustand, ein Wesen oder ausschließlichler Charakterzug bestimmter Menschen sei, den sie entweder haben oder nicht haben. Schließlich gebe es ja noch die «Bisexuellen», die jede klare Unterscheidung unmöglich machen. Außerdem sei offensichtlich, daß «Homosexuelle» freiwillig oder unfreiwillig eine deviante und stigmatisierte soziale Rolle spielen, und daß andere, nämlich gewisse «Nicht - Homosexuelle», diese Rolle nicht spielen trotz de facto gleichen Sexualverhaltens. Jeder Versuch, einer «sauberen» Stichprobe von Homosexuellen eine ebenso «saubere» Kontrollgruppe von «Heterosexuellen» gegenüberzustellen, sei deshalb wissenschaftlicher Unsinn und reine Willkür. Aus diesem Grunde sei es auch zwecklos, nach der Entstehung des angeblichen Charakterzugs Homosexualität zu forschen:

Stattdessen schlug sie vor, man solle erforschen, warum und wie sich die falsche Vorstellung von Homosexualität als einem Wesen überhaupt entwickelt hat. Dieser Vorschlag wurde in der Tat von einigen «schwulen» Historikern aufgegriffen, die nachwiesen, daß die Rolle des «Homosexuellen», wie wir ihn heute kennen, erst im Laufe des 18. Jahrhunderts mit der beginnenden Industrialisierung in Europa entstanden war. Allerdings wurde ihnen dann bald von anderen «schwulen» Historikern widersprochen, die, wenigstens vereinzelt, Träger dieser Rolle, ja regelrechte «Schwulengemeinden» schon in der Antike und im Mittelalter zu entdecken glaubten. So ergab sich zunächst ein «schwuler Historikerstreit», der viele Beobachter verwirrte. 25 Wichtiger für die weitere Debatte wurde daher ein weiterer Vorstoß von soziologischer Seite. Die Amerikaner John Gagnon und William Simon,beide Mitarbeiter des KinseyInstituts, interpretierten Sexualverhalten erstmals als «skriptiertes Verhalten» (scripted behavior).

Danach ist menschliches Sexualverhalten nicht der natürliche Ausdruck eines universalen inneren Triebes, sondern das Resultat einer individuellen Verarbeitung und Aneignung verschiedener, teilweise. konkurrierender und sogar einander widersprechender «Skripte», die von der Gesellschaft vorgegeben werden. Das Wort «Skript» ist hier so wie ein Drehbuch oder ein theatralischer Rollentext zu verstehen, der vorschreibt, wie man zu spielen hat. Er sagt auch, wann und wie man auf «Stichwörter» der anderen reagiert und was das ganze Drama bedeutet. Da einem jeden von uns von verschiedenen Seiten (Eltern, Geschwister, Freunde, Kirche, Schule, Massenmedien usw.) ganze Bündel von verschiedenen sexuellen Skripten angeboten werden, müssen wir zwischen ihnen wählen oder, genauer gesagt, uns im Laufe der Zeit aus den verschiedenen Skripten nach eigenen Neigungen und Fähigkeiten ein eigenes Skript zusammenstückeln. Mit diesem treffen wir dann aber auf Partner und Partnerinnen, die wiederum ihren eigenen Skripten folgen, und diese können sich mit dem unseren versöhnen lassen oder nicht. oder es ergibt sich eine gegenseitige Anpassung: jeder ändert sein Skript ein wenig, um so ein neues, gemeinsames Skript zu erhalten, mit dem sich als Paar leben läßt26. Die Skriptierung hat aber nicht nur die gerade angedeuteten intrapsychischen und interpersonalen Aspekte, sondern auch einen allgemein kulturellen: Skripte bestimmen auch, was in einer bestimmten Kultur überhaupt als «sexuell» gilt und was nicht, und sie bestimmen, was davon unter welchen Umständen als konform oder deviant angesehen wird. In diesem Sinne sind auch die «Homosexualität» als Begriff und ihre positiven oder negativen Bewertungen kulturbedingte Konstrukte. Diese übergreifende Konstrukte bestimmen den Rahmen, in dem Paare und Individuen ihre persönliche Anpassung oder Abweichung erleben und mitgestalten, aber auch mißverstehen. Ein altes und trotz aller wissenschaftlichen Aufklärung langlebiges Mißverständnis ist zum Beispiel die Gleichsetzung von Reproduktionsverhalten, Geschlechtsrollenverhalten und Sexualverhalten. Wenn man diese drei Verhaltensweisen nicht strikt auseinanderhält, geht man bei Forschungen über sie unweigerlich in die Irre. Wie John Gagnon erklärt:

Dennoch ist dieser Irrtum anscheinend nur schwer auszurotten. So haben etwa Hormonforscher aus der Geschlechtsrollenumkehrung bei feminisierten männlichen Ratten und aus ihren dann veränderten Körpergesten beim versuchten Reproduktionsverhalten Schlüsse gezogen, die gleichgeschlechtliches Sexualverhalten beim Menschen erklären sollen28. Solche Schlüsse sind aber, wie oben dargelegt, schon rein logisch nicht zulässig, ganz davon abgesehen, daß Ratten keine Menschen sind. (Selbstverständlich reproduzieren sogenannte Homosexuelle genauso und mit den gleichen Körpergesten wie Heterosexuelle, was viele lesbische Mütter und schwule Väter gerne bestätigen werden.) Oder, um ein anderes Beispiel zu nehmen, so haben etwa die Forscher Ulrichs und Hirschfeld in homosexuellem Verhalten eine Umkehrung der Geschlechtsrolle gesehen, also zum Beispiel bei Männern eine weibliche oder feminisierte Psyche. Nicht nur das: Viele ihrer Leser haben, dank der massiven Suggestion durch ihre Umgebung, dies an sich selber erlebt. Sie entnahmen dem ihnen vorgegebenen kulturellen Skript, daß Homosexuelle irgendwie verweiblicht sind, und daher entwickelten sie allerlei feminine Manierismen, oft hin bis zu weiblicher Kleidung, auch wenn sie keine eigentlichen transvestitischen Neigungen hatten. Lesbische Paare wiederum bemühten sich, eine Geschlechtsrollenverteilung wie zwischen Mann und Frau nachzuleben. Die eine spielte die «aktive» maskuline Rolle (butch) und die andere die «passive» feminine Rolle (femme). Das ging bei Schwulen wie bei Lesben oft bis in die Einzelheiten des Sexualkontaktes hinein. Zum Beispiel: In den sechziger Jahren, also vor dem Durchbruch der neuen Schwulenbewegung, wurde die «Szene» San Franciscos für jedermann sichtbar von effeminierten «Tunten» und «Schwuchteln» dominiert, und selbst die meisten anderen, äußerlich unauffälligen Schwulen hatten ein Repertoire weibischer Gesten, das sie untereinander oft ironisch akzentuierend einsetzten. Dabei redeten sie sich, nicht selten juchzend und kreischend, gegenseitig mit weiblichen Vornamen an. Bei Sexualkontakten wurde häufig zwischen «aktiver» und «passiver» Rolle unterschieden. Die Schwulenbars konkurrierten mit «Travestie - Shows» um die Gunst ihrer Besucher. Fünfzehn Jahre später, nach dem fast völligen Sieg der Schwulenbefreiung in San Francisco, waren die Travestie - Shows aus den Bars verschwunden. Die Gäste kümmerten sich um keine Unterscheidung von «aktiv» und «passiv» mehr, sondern «alle machten alles». Dazu kultivierten sie nun mit tiefer Stimmlage, kurzgeschnittenem Haar, Schnurrbart, Holzfällerhemd, Blue Jeans und dicksohligen Schnürstiefeln eine betont maskuline Erscheinung. Diese verbreitete sich dann als «Castro clone look» (benannt nach der Castro Street in San Francisco) in den anderen Schwulenszenen der USA und Europas. Beide Male handelte es sich aber zum großen Teil um dieselben Leute, die eben nur im letzteren Fall fünfzehn Jahre älter geworden waren. Dieser dramatische Wandel in Erscheinungsbild und Selbstverständnis der Schwulenszene ist am besten durch eine neue innere und äußere Skriptierung zu erklären. An einem solchen Wandel werden auch alle älteren Theorien von Ulrichs bis Hirschfeld zuschanden, die homosexuelles Verhalten an eine Geschlechtsrollenumkehrung gekoppelt hatten. Diese Koppelung erwies sich nun als nicht «naturgegeben», sondern als sozial auferlegt. Sie enthüllte sich im Nachhinein als ein Instrument der Unterdrückung und Selbstunterdrückung, als der Zwang und der Drang, ein Klischee auszufüllen, als eine Art sich selbst erfüllende Prophetie. Sobald sich die Unterdrückung lockerte, sobald also ein genügendes Maß an schwuler Selbstbestimmung erkämpft worden war, verlor dieses alte Klischee seine Macht. Nun war natürlich der «Castro clone look» selbst wieder ein Klischee, wenn auch ein historisch notwendiges. Es war sozusagen ein kämpferisch entwickeltes «Gegen-Klischee», das die alten Vorurteile nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im eigenen Kopf, endgültig zerstören sollte. Erst nachdem sich die Schwulen durch ihr eigenes Erleben selbst überzeugt hatten, daß sie keineswegs feminin sein mußten, sondern im Gegenteil supermaskulin sein konnten, war es ihnen möglich, die Entkoppelung von Sexualverhalten und Geschlechtsrollenverhalten für sich selber zu vollziehen. jetzt waren es nur noch die «unaufgeklärte» breite Öffentlichkeit - darunter besonders die politischen und religiösen Gegner der Schwulen - und einige Forscher, die an den alten Klischees festhielten. Sie nahmen, gewollt oder ungewollt, die große «Wende» in der Schwulenszene einfach nicht wahr. Somit fanden sich die Grundannahmen der Skriptierungstheorie wieder einmal bestätigt:

So konnte die Skriptierungstheorie auch ihre eigenen Erkenntnisse (und die aller anderen Theorien) relativieren. Es handelt sich bei ihnen nicht um «ewige Wahrheiten», sondern um heute und hier akzeptable intellektuelle Konventionen. Alle Ursachenerklärungen der Homosexualität zum Beispiel sind niemals mehr als «kulturell plausible Berichte», ganz gleich, ob sie nun von Wissenschaftlern oder «Betroffenen» geliefert werden. Entscheidend ist allein, daß die Berichte von «autorisierten Erklärern» kommen. Diese können, je nach dem jeweiligen kulturellen Umfeld, Priester, Juristen, Psychiater, Endokrinologen, Neurologen, Genetiker, Sexualforscher oder «schwule» Vordenker, Befreiungskämpfer und noch andere «Autoritäten» sein. Heute werden allerdings keineswegs mehr alle Autoritäten von allen akzeptiert, schon allein deshalb, weil sie einander heftig widersprechen. In der Tat, sind nun für verschiedene akademische Schulen oder sexualpolitische Gruppen verschiedene ältere und jüngere Berichte plausibel, und so bietet auch die «wissenschaftliche» Diskussion das Bild einer «Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen». Und noch ein Weiteres: Im Allgemeinen werden solche Berichte, oder genauer, Motivationsrechtfertigungen, nur für gleichgeschlechtliches Verhalten angeboten. Das andersgeschlechtliche gilt zumeist als unproblematisch und daher als nicht erklärungsbedürftig. Nur wenn es ebenfalls soziale Normen verletzt wie bei Ehebruch, Verkehr mit Minderjährigen oder Vergewaltigung wird vielleicht nach einer Ursache gefahndet. Das Entscheidende Motiv bei dieser Fahndung ist aber immer der Wunsch, die Normenverletzung künftig zu verhindern. Die dann schließlich angebotene «Erklärung» muß in diesem Sinne für die betreffende Kultur plausibel sein:

Auf das vermeintlich wissenschaftliche Problem der Erklärung homosexuellen Verhaltens angewandt, heißt dies für John Gagnon:

Dies ist wahr, obwohl, oberflächlich betrachtet, es zunächst männerliebende Autoren wie Ulrichs, Kertbeny und Hirschfeld selber waren, die Etiketten wie «Urning», «Homosexueller» und «drittes Geschlecht» propagiert hatten. Sie hatten dies aber nur als Reaktion auf konkrete soziale Unterdrückung getan, der sie durch das Postulat einer eigenen Menschenklasse zu entkommen hofften. ja, der eindeutig juristische Kontext, in dem diese Wortschöpfungen entstanden (Kampf für die Abschaffung der preußischen § 143 und des § 152 im norddeutschen Bund sowie später des reichsdeutschen §175), beweist dies unwiderleglich. Da es sich beim Thema Homosexualität also letztlich immer um soziale Auseinandersetzungen handelt, hatte auch der Biologe Kinsey insofern Unrecht, als er die große Variationsbreite zwischen exklusiv heterosexuellem und exklusiv homosexuellem Verhalten durch Hinweis auf die Vielfalt der Natur rechtfertigen wollte. Nach seiner Überlegung werden die erotisch exklusiven Verhalten in repressiven Gesellschaften förmlich gezüchtet wie pflanzliche Monokulturen im industriellen Ackerbau. Überließe man die Natur sich selbst, so würde ihre ganze Vielfalt auch im Erotischen für alle sichtbar bleiben. Gagnon hält nun dagegen, daß in der sozialen Realität unserer westlichen Industriestaaten diese wissenschaftliche Überlegung so gut wie keine Rolle spielt. Im Gegenteil: Hier herrschen klare Abgrenzungen. Heterosexuelle, Homosexuelle und Bisexuelle konstituieren sich als Gruppen und streiten um ihre «angemessene» Position in der Gesellschaft. Dabei entwickeln sie ihre jeweils eigenen Skripte und Paradigmen, die aber nur ideologische Kampfinstrumente sind. Kinseys biologische Aussage genügte einigen Sexualforschern, die überkommene Dichotomie Heterosexualität/Homosexualität intellektuell aufzulösen; sie war aber für die moderne westliche Kultur insgesamt nicht plausibel genug, um sich politisch durchzusetzen. Da nützte auch alle Ideologiekritik von offen gleichgeschlechtlich liebenden Wissenschaftlern nichts. Im deutschsprachigen Raum etwa kritisierte Rolf Gindorf schon 1977 die teleologischen und biologistischen Sexualitätskonzepte von Ulrichs, Kertbeny und Hirschfeld und wies auf die ihnen immanenten Gefahren hin. Anstelle der klassischen Sexualtheorie von einer universellen (und einzig «gesunden») Heterosexualität einerseits und ihrer «homosexuellen Gegen - Ideologie» einer spezifischen biologisch-genetischen «Veranlagung» andererseits forderte er eine «Überwindung der Dichotomisierung»:

Auch hier waren also Hetero - , Homo - und Bisexualität schon als «Virtuelle Realitäten»34 in einer Weise charakterisiert, die man später «Konstruktionismus» nannte. Es war aber alles vergebens: Viele Diskriminierer und Diskriminierte, Wissenschaftler und Betroffene, hielten, wenn auch aus gegensätzlichen Motiven, am Postulat fest, «Homosexuelle» seien als Gruppe identifizierbar. Also setzten sie auch die Suche nach der Ursache dieser Identifizierbarkeit fort. Die heutige Diskussion: Essentialisten gegen Konstruktionisten Die Ursachenforscher werden heute mit dem Sammelnamen «Essentialisten» benannt. Es sind zumeist Naturwissenschaftler, die an ein Wesen, einen Charakterzug, einen Zustand «Homosexualität» glauben. Ihnen gegenüber stehen die «Konstruktionisten», zumeist Sozialwissenschaftler. Für sie sind «Homosexualität», «Heterosexualität» und «Bisexualität» nur als Naturphänomene mißverstandene sozio - politische Konstruktionen. Die Essentialisten suchen die Ursache der Homosexualität irgendwo in biologischen Gegebenheiten, in der körperlichen Beschaffenheit: in pränatalen hormonellen Einflüssen, gewissen Gehirnstrukturen oder in den Genen35. Diese sollen einzeln oder kombiniert die Neigung zu gleichgeschlechtlichen Kontakten erklären. Die Erklärung wiederum soll dann Homosexualität als somatisch bedingt und diagnostizierbar - wie etwa Hautfarbe und Linkshändigkeit - von jedem moralischen Vorwurf entlasten. Wenn die Homosexualität, wie die Hautfarbe, sich dann endlich als körperliches Merkmal herausstellen sollte, so gäbe es damit auch, wie man hofft, keinen Grund zur Diskriminierung mehr. Homosexuelle würden in ihre vollen Bürgerrechte eingesetzt werden müssen, und so hätte die Naturwissenschaft durch klare Identifizierung und wertfreie Klassifizierung wieder einmal eine vorschnell verurteilte Menschenklasse befreit. Statt aber nun für diese Bemühungen überall Dank zu ernten, sehen sich die Essentialisten von den Konstruktionisten bei jeder Gelegenheit mit Hohn und Spott übergossen. Gleichzeitig stürzt eine Flut von Argumenten auf sie nieder:

Es wäre also falsch, im Streit zwischen Essentialisten und Konstruktionisten der sexuellen Orientierung nur ein altes Muster zu sehen: Natur gegen Kultur, angebotene gegen anerzogene Eigenschaften. Diesen längst überholten Streit gab es schon im 18. Jahrhundert zwischen «Präformationisten» und «Epigenesisten». Die ersteren glaubten, jeder künftige Organismus sei schon zu Beginn seines Wachstums «präformiert», enthalte also en miniature bereits alle später sichtbar werdenden Züge. Die letzteren dagegen glaubten an eine nachgeburtliche Formung durch die Umgebung. Dies ist aber heute gar nicht der Streitpunkt mehr. Alle sind sich einig, daß beim menschlichen Verhalten sowohl angebotene wie anerzogene Faktoren wirksam sind. Vielmehr geht es nun um fundamental verschiedene wissenschaftliche Ansätze bei der Definition des Forschungsgegenstandes. Die einen behaupten, einen in der Realität vorhandenen Gegenstand, «den Homosexuellen», zu studieren. Dessen «natürliche» Existenz wird von den andern jedoch bestritten. Damit ist jede Verständigung zwischen den Kontrahenten über die genaue Beschaffenheit des Gegenstandes unmöglich. Es ist wie bei Tunnelbohrern, die gleichzeitig auf den entgegengesetzten Seiten eines Bergmassivs (hier «homosexuelles Verhalten» genannt) anfangen, sich dann aber in der Mitte um Kilometer verfehlen. Sie haben einfach auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. Wohlgemerkt: Die Konstruktionisten bestreiten nicht, daß es homosexuelles Verhalten gibt, aber sie leugnen, daß dies Verhalten einen bestimmten Menschentypus definiert. Vielmehr kommt dieses Verhalten bei vielen Menschen selten, gelegentlich, häufig oder ständig vor; es verstärkt sich, schwächt sich ab oder verschwindet, und es existiert in vielen Fällen zusammen oder abwechselnd mit heterosexuellem Verhalten. Diese Beobachtung aber läßt wiederum jeden Versuch als sinnlos erscheinen, eine wie immer erschaffene körperliche Anlage zur Homosexualität in bestimmten Individuen zu lokalisieren. Schon die Auswahl einer entsprechenden Stichprobe und einer dazu passenden (gegensätzlichen) Kontrollgruppe wirft erhebliche Probleme auf, die aber von den meisten Naturforschern in erstaunlicher Naivität einfach ignoriert werden. Wenn ein Biologe, Endokrinologe, Neurologe oder Genetiker für seine Forschungen «Homosexuelle» sucht, so findet er sie meistens unter Freiwilligen aus der «Schwulenszene», aus Strafanstalten oder aus verschiedenen Patientenkollektiven. Meist genügt dann deren eigene Aussage, daß sie «schwul» oder «homosexuell» sind. Nach ihrem tatsächlichen (nicht selten bisexuellen) Verhalten wird kaum gefragt. (ja, Neurologen haben sogar die Gehirne angeblich «homosexueller» und «heterosexueller» Leichen verglichen, die man gar nicht mehr befragen konnte.) Manchmal wird gefragt und dabei die Kinsey - Skala benutzt, allerdings nicht im Sinne ihres Erfinders, sondern im Gegenteil nach rein quantitativen Kriterien der Kontakthäufigkeit und um den Betreffenden als Typus auf eine der Stufen 0-6 festzulegen. Es bleibt dann auch noch der Willkür es Forschers überlassen, wo er bei dieser unsinnigen Festlegung die Grenze zur Heterosexualität zieht. Bei 6 oder 5 oder 4? Oder gar bei 3? Manchmal entscheiden auch die Forscher selbst ohne weitere Fragen, ob gewisse Studiensubjekte homosexuell sind. Dabei urteilen sie nach deren Aussehen oder Körpersprache oder sogar nach Auskünften Dritter. Aber selbst wenn man sich generell auf strikte Kriterien für eine «homosexuelle» Stichprobe einigen könnte und dann diese Kriterien auch tatsächlich erfüllte, so bleibt immer noch die Frage nach ihrer erforderlichen Größe, d. h. danach, wie repräsentativ sie für alle Menschen mit überwiegend homosexuellem Verhalten ist oder sein kann. Allein schon an dieser Frage scheitert jeder Verallgemeinerungsanspruch. Umgekehrt bestehen die Kontrollgruppen häufig aus Teilnehmern an anderen, nichtsexologischen Studien, und bei ihnen wird die Heterosexualität einfach unterstellt, besonders wenn sie aus der eigenen Arbeitsgruppe stammen oder gar langjährige Mitarbeiter sind. Solche Leute und andere Bekannte können eben unmöglich homosexuell oder gar bisexuell sein. Deshalb ist die ausführliche Befragung bei Kontrollgruppen noch seltener als bei den Stichproben.38 Der Aussagewert vieler Homosexualitäts - Studien ist entsprechend gering. Verschiedene Forscher gehen von völlig verschiedenen Definitionen ihres Gegenstandes aus und konstituieren daher auch ihre verschieden großen Stichproben nach völlig verschiedenen Kriterien (wobei sie wiederum verschieden sorgfältig vorgehen). Einige amerikanische Kritiker haben sich einmal die Mühe gemacht, 228 Artikel zur Homosexualität aus 47 verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften zu analysieren. Die zugrundeliegenden Definitionen der «sexuellen Orientierung» divergierten soweit voneinander, daß am Ende praktisch «nichts mit nichts» zu vergleichen war und keine verwertbare Erkenntnissumme herauskam. Die Kritiker kamen zu dem Schluß, daß alle diese Forschungen unfruchtbar bleiben, solange sie die Existenz einer homosexuellen Identität oder klar abgrenzbaren homosexuellen Orientierung unterstellen. Sinnvoll sei in Zukunft nur noch die Untersuchung von sexuellen Beziehungen, nicht die von wie immer definierten homo -, hetero - oder bisexuellen Individuen 39. Aber selbst wenn man, gegen Kinseys Rat, «die Welt in Böcke und Schafe einteilte» und nur «reine» Stichproben und Kontrollgruppen von den beiden Extremen 0 und 6 seiner Skala studieren würde, was könnte das beweisen, da doch alle anderen, die sich zum Teil mehrfach zwischen 1 und 5 hin und her bewegen, unberücksichtigt geblieben sind? Was soll man über sie erfahren und wie? Es war ja kein Zufall, daß selbst die Erfinder und Propagandisten «des Homosexuellen» von Ulrichs bis Hirschfeld sich früher oder später, wohl oder übel, auch mit den «Übergängen» befaßten. All diese Klammern, Säulenpaare und gleitenden Skalen, all diese Untergruppen, Sonderformen und «Zwischenstufen» waren ja Hinweis genug, daß sich das «dritte Geschlecht» bei näherem Hinsehen selbst wiederum in eine Vielzahl neuer Geschlechter auflöste. So waren die «Bisexuellen» schon immer die Störenfriede aller Homosexualitäts - Theorien. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, hören die Versuche nicht auf, die Vielfalt doch irgendwie in ein einfaches Klassifizierungssystem zu bringen. Dabei typisiert man keine Individuen mehr, sondern möchte deren Verhalten aufschlüsseln, wenn möglich, mit einem einzigen Schlüssel, der alle geheimen Türen öffnet. Ein interessanter Versuch dieser Art wurde von John Money gemacht, der dabei gleichzeitig hoffte, auch im Streit zwischen Essentialisten und Konstruktionisten zu vermitteln. Seine neue Zauberformel hieß «Natur - kritische Phase - Kultur», d. h. biologische Anlagen werden in einer kritischen frühen Entwicklungsphase so geprägt, daß die folgenden kulturellen Einflüsse vornehmlich in einer bestimmten Richtung und nicht mehr in anderen Richtungen wirksam werden. Homosexuelles und bisexuelles Verhalten sieht er durch eine frühe «geschlechtliche Gegenkodierung» erklärt, wie übrigens auch einige andere sonst rätselhafte Verhalten 40:

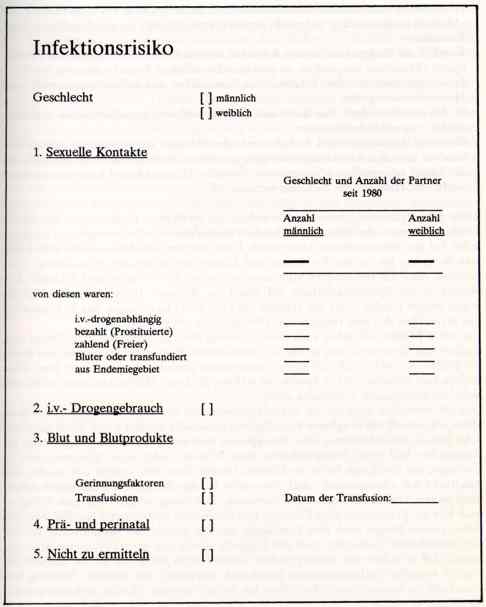

(Abb. 12) Die Übersicht erklärt sich eigentlich selbst. Neu sind die Begriffe Gynämimesis (Frauennachahmung) und Andromimesis (Männernachahmung) sowie der Begriff der Transvestophilie, die als fetischistisch vom einfachen Transvestismus unterschieden wird. Daß die Homosexualität hier als Homophilie bezeichnet wird, braucht nicht weiter zu stören. Es stört aber etwas anderes: Wieder einmal wird gleichgeschlechtliches Verhalten mit einer gegenkodierten oder transponierten Geschlechtsrolle erklärt, als habe es bei Männern doch irgendwie etwas mit Weiblichkeit zu tun und bei Frauen mit Männlichkeit. In diesem Punkte erinnert Moneys «geschlechtliche Gegenkodierung» (Gender Cross-Coding) fatal an Westphals «konträre Sexualempfindung». Nach allem hier Voraufgegangenen kann also der vermeintliche Erkenntnisfortschritt unseres geschätzten Kollegen nur als Aufwärmung überholter Vorstellungen wirken. Nach längerer, kritischer Betrachtung wirkt sein ganzes Schema daher wie ein Prokrustesbett, in das er, um einer verblüffenden Ordnung willen, allerlei Phänomene hineingezwängt hat, die eigentlich voneinander unabhängig sind. Es ist einfach zu schön und zu simpel, um wahr zu sein. Die wiederholte und nun wohl endgültige Dekonstruktion der kategorischen Trias «Homosexualität - Bisexualität - Heterosexualität», das Verschwinden dieser und aller von ihnen abgeleiteten Begriffe aus der neueren Sexualforschungsliteratur, die heutigen Versuche, die alten Fragen notgedrungen anders und mit einem anderen Vokabular zu stellen, muß früher oder später auch einige Folgerungen für die wissenschaftliche und professionelle Praxis nach sich ziehen. Dies läßt sich vielleicht am einfachsten an einem Beispiel aus der epidemiologischen Forschung erläutern. Angesichts der Bedrohung durch AIDS wurden in vielen Ländern anonyme Erhebungsbögen entworfen, die bei testwilligen oder bereits getesteten Personen das tatsächliche oder mögliche Infektionsrisiko festhalten sollten. Anfangs war das Vorgehen oft noch sehr naiv. Man fragte vor einem Test etwa einen Mann ganz einfach: «Sind Sie schwul?». Sagte er darauf ja, so wurde als Infektionsrisiko «Homosexualität» in einem Kästchen auf dem Bogen angekreuzt. Sagte er nein, so galt automatisch das Kästchen «Heterosexualität». Erst allmählich wurde den Epidemiologen klar, daß nicht alle selbstdefinierten Schwulen Sexualkontakt haben und daß viele Männer mit gleichgeschlechtlichen Kontakten sich nicht als schwul definieren. Also wurde die Frage geändert in: «Hatten sie homosexuelle Kontakte?». jedoch fanden immer noch allzu viele Befragte ihre gleichgeschlechtlichen Aktivitäten auch damit nicht gemeint, besonders, wenn sie gleichzeitig andersgeschlechtliche Beziehungen hatten. Daraufhin fragte man, etwas klüger geworden: «Hatten sie homosexuelle oder bisexuelle Kontakte?» je nach der Antwort, wurde dann eins von drei Kästchen angekreuzt: «Patient ist heterosexuell» oder «Patient ist homosexuell» oder «Patient ist bisexuell». Aber auch hier mußte man noch einmal lernen, daß viele Männer das Wort «homosexuell» nicht auf ihre eigenen Sexualkontakte mit anderen Männern bezogen, und daß wieder andere das Etikett «bisexuell» für ihr Verhalten ablehnten trotz nachgewiesenen oder bei Nachfragen zugegebenen Sexualkontakten mit Frauen und Männern. Also fragte man schließlich noch schlichter und getrennt: «Hatten Sie sexuellen Kontakt mit Männern, mit Frauen?». Wurde beides bejaht, so schrieb man dennoch wie gewohnt: «Patient ist bisexuell.» Nicht nur das: Man addierte die Betreffenden mit den «Homosexuellen» zusammen zu einer neuen Kategorie «homosexuelle und bisexuelle Männer». (Man hätte ja mit der gleichen Logik auch «heterosexuelle und bisexuelle Männer» zusammenaddieren können, aber auf diesen Gedanken kam niemand.) Die neue, kombinierte Kategorie («homo/bi») wurde dann unter dem Einfluß der amerikanischen Centers for Disease Control (CDC) weltweit eingeführt. Allerdings wurde mit der Zeit einigen Epidemiologen klar, daß hier sehr verschiedene und epidemiologisch unterschiedlich relevante Verhaltensweisen in einen Topf geworfen wurden. Offensichtlich war es für die Abschätzung des Epidemieverlaufs wichtig herauszufinden, worin denn nun das bisexuelle Verhalten im Einzelfall genau bestand. Wenn also etwa ein Stricher täglich mehrere männliche Kunden bediente und gleichzeitig mehrere Freundinnen hatte, so spielte er eine ganz andere epidemiologische Rolle als ein ansonsten «treuer» Ehemann, der diesen Stricher (und nur ihn) als Kunde einmal im Jahr homosexuell in Anspruch nahm. Dieser für jede Präventionsarbeit entscheidende Unterschied wurde durch die Pauschalaussage «bisexueller Patient» unsinnigerweise eingeebnet. Man entdeckte auch noch andere, in der Sexualwissenschaft seit langem bekannte Typen bisexuellen Verhaltens, etwa das der überzeugten Schwulen, die bisweilen sexuell mit Frauen, sogar mit «Lesbierinnen» verkehren, oder das der «heterosexuellen Swingers», die beim Partnertausch manchmal auch gleichgeschlechtliche Partner «in Kauf nehmen», oder das der sexuell experimentierenden jugendlichen, oder der Strafgefangenen usw., usw. Die anfängliche Kurzsichtigkeit der Epidemiologen war noch größer im Falle gleichgeschlechtlich verkehrender Frauen. So definierten z. B. die CDC eine Frau als Lesbierin, «wenn sie Sexualkontakt mit Frauen hat und seit 1977 keinen Sexualkontakt mit einem Mann hatte.41 Das schloß sogar die Mehrheit derjenigen aus, die sich selbst für lesbisch halten, gar nicht zu reden von der großen Zahl derer, die sich, bei gleichem Verhalten, nicht als lesbisch definieren. Selbst das vergleichsweise «weltkluge» Gesundheitsamt von San Francisco erkannte erst über zehn Jahre nach Beginn der AIDS - Epidemie, daß die Denkschablonen «homosexuell» und «bisexuell» zu falschen Schlüssen über das Infektionsrisiko von Frauen verführen. (Die in San Francisco tätigen Sexualwissenschaftler hätten dies den Beamten gleich sagen können, aber sie wurden nicht gehört.) So verkündete man erst 1993 offiziell die vorher verdrängte Einsicht:

Plötzlich besorgt, kam das Amt daher zu folgendem Schluß:

Angesichts solcher verspäteter Einsichten schienen die traditionellen Erhebungsbögen dann doch als etwas zu simpel. Es gab daher in einigen Ländern Versuche einer größeren Differenzierung. Sie liefen im Wesentlichen darauf hinaus, historisch und kulturell vorbelastete (d. h. ideologische) Begriffe wie «homosexuell» und «bisexuell» ganz zu vermeiden und nur einfach nach der Zahl der Sexualkontakte mit jeweils dem einen oder anderen Geschlecht zu fragen. Als Muster für eine Vorgehensweise sei hier ein von mir selbst vor Jahren entworfener, ebenfalls anonymer (allerdings nie benutzter) Bogen wiedergegeben, der auf diese Weise vereinfacht ist:

(Abb. 13) Grundsätzlich ist der Aufwand beim Ausfüllen eines solchen Bogens nicht größer als vorher. Er bietet aber einige Vorteile: