Erwin J. Haeberle

Antike Liebesmythen neu erzählt

Texte und Zeichnungen

Die Glaubenswelt der griechischen und römischen Antike hat über Jahrhunderte viele bildende Künstler, Dichter und Komponisten inspiriert. Das gilt besonders für Mythen, die von göttlicher und menschlicher Liebe handeln. Auch Sexualforscher haben sich häufig mit ihnen beschäftigt. Allerdings: Wer sich einmal auf sie eingelassen hat, den verführen sie auch leicht dazu, seiner Phantasie freien Lauf zu lassen und über die Grenzen der Wissenschaft hinaus zu schweifen.

Auch mir selber erging es so, als ich vor einigen Jahren zufällig wieder auf diese Mythen stieß. Als Schüler hatte ich sie ohne Begeisterung zur Kenntnis genommen: Ovids „Metamorphosen“ mussten im Lateinunterricht „durchgenommen“ werden und waren deshalb nur eine lästige, schnell wieder vergessene Pflicht. Diesmal aber, als Erwachsener, fand ich mich zu eigenem Fabulieren angeregt, und so produzierte ich - ohne Plan oder längerfristige Absicht - im Verlauf weniger Wochen mehrere textliche und grafische Skizzen, von denen ich nun hier einige anzubieten wage. Wie gesagt, mit Wissenschaft im strikten Sinne haben sie nichts zu tun; es sind mutwillige Improvisationen und Variationen über ein uraltes Thema, sozusagen „Metamorphosen aus zweiter Hand“. Sie entstanden spontan aus reinem Widerspruchsgeist gegen unkritisch übernommene klassische Traditionen.

Zum Beispiel fiel mir bald auf, dass es in vielen dieser „Liebesgeschichten“ nur um das einseitige körperlichem Begehren ihrer Hauptpersonen geht, oder sogar nur um deren sexuellen Egoismus. Was also sagen die Mythen uns wirklich über die antike Erotik? War sie in Wahrheit schon damals nichts weiter als Selbstsucht und Eigenliebe? Zeigte sich hier bereits der unsympathische Wesenszug, den später Pascal und de la Rochefoucauld als l'amour-propre genauer beschrieben? Sind die klassischen Mythen also im Grunde doch „aufgeklärter“ als heute der flüchtige Leser vermutet? Dafür sollten meine kleinen literarischen Versuche die Probe aufs Exempel machen.

Dabei reizte es mich, antike und moderne, mythische und aufklärerische Elemente spielerisch zu verbinden und so aus den bekannten Geschichten etwas Neues zu machen. Dieses Neue sollte aber dennoch eine „Moral“ vermitteln, wenn auch vielleicht eine skeptische. Dabei fand ich zu meiner Überraschung, wie leicht es war, die Botschaft der Mythen mit den einfachsten Gedankenspielen „umzudrehen“: Hier eine Nebensache verstärkt, eine Hauptsache abgeschwächt, dort ein Erzählungelement weggelassen und ein anderes hervorgehoben, eine Aussage ins Gegenteil verkehrt, ein Handlungsstrang „logisch“ zuende gedacht - und schon zeigten sich die vertrauten Figuren in einem völlig neuen Licht. In der Tat, diese Übung war eigentlich allzu leicht und fiel mir mit jedem weiteren Beispiel leichter, so dass ich denn auch bald das Interesse daran verlor. Im Grunde kann ja ein jeder auf diese Weise die gesamte antike Mythologie entzaubern und „modernisieren“ - ein Unterfangen, das sehr schnell platt und langweilig wird.

Die kleine Auswahl meiner ersten, entdeckerfreudigen Versuche, die hier folgt, hat aber hoffentlich noch genügend Frische, um wenigstens einige Leser vorübergehend zu amüsieren. Einen anderen Anspruch haben sie nicht.

I. Das Kunstwerk des Pygmalion

Pygmalion, der Bildhauer, schuf eine Mädchenstatue von solch vollendeter Schönheit, dass er sich in sein eigenes Werk verliebte und die Unsterblichen bat, den Marmor in Fleisch und Blut zu verwandeln. Seine Bitte wurde erfüllt – das Bildwerk begann, sich zu regen, stieg vom Sockel herab und warf sich dem Künstler zu lebenslanger Verbindung an die entzückte Brust.

Wer hätte dieses Entzücken nicht mit ihm geteilt? Nicht nur von außen entsprach sein Geschöpf ganz seinen innigsten Wünschen, sondern auch Geist und Gefühl des plötzlich belebten Werkes waren durchaus von seinem Schöpfer bestimmt. Die Wundergestalt dachte, fühlte und sprach nichts anderes als was er vorher in sie hinein gewünscht hatte.

Als Pygmalion diese Wahrheit begriff, flehte er zu den Göttern, sie möchten das Mädchen sofort wieder versteinern. Aber sie zeigten sich taub. Bis an sein Lebensende blieb der unselige Mann mit dem lebendig gewordenen Echo seines eigenen Selbst stumm und verzweifelt allein.

II. Die Weigerung der Alkestis

Als Herakles auf seiner Reise Admetos, den König Thessaliens, besuchte, fand er ihn und seinen Hofstaat in feierlich tiefer Trauer. „Teuerster Herakles“, schluchzte der Herrscher, „mir hat das Schicksal meine Gemahlin entrissen, und zwar auf die grausamste Weise! Noch vor wenigen Tagen lag ich, tödlich erkrankt, selbst ohne Hoffnung danieder. Da offenbarten die Götter, mein Leben würde gerettet, wenn sich ein anderer erböte, an meiner Stelle zu sterben. Doch nicht ein einziger Untertan fand sich bereit, für mich in den Tod zu gehen. (Ach, das Volk von Thessalien ist schlecht. trotz meiner guten Regierung.) Aber noch schlimmer war die Enttäuschung durch meinen eigenen Vater: Als ich ihn bat, sein Leben für mich zu opfern, schlug dieser unnütze Greis die letzte Gelegenheit aus, seinem Lande zu dienen. (Die Scham über dieses Benehmen hätte mich beinah getötet.) Da, im letzten Moment, zeigte mein Weib Alkestis, dass sie mich wirklich liebte: Durch ihren Tod erkaufte sie meine Genesung. Diese ergebene Seele weilt nun, ferne von mir, im finsteren Reiche der Schatten. Aber bei Deinem Anblick, Herakles, fasse ich neuen Mut. Hat nicht einst Orpheus mit seinem Gesang die Pforten des Hades geöffnet? Solltest Du mit Deiner Kraft nicht ebensoviel vermögen wie jener mit seiner Kunst? Steig in die Tiefe hinab, brauche Gewalt und hol mir Alkestis zurück, den einzigen Menschen, der je meiner würdig war!“

Voller Erstaunen hörte der Held den seltsamen Auftrag, aber, nach einigem Zögern, machte er sich auf den Weg. Mit seiner unüberwindlichen Kraft bezwang er die Wächter der Unterwelt, fand die getreue Alkestis und wollte sie eben entführen, als sie ihn weinend beschwor: „Lass mich im Lande der Toten! Nie mehr will ich ins Leben zu Admetos zurück! Dieser Mensch ist ein Unglück! Nicht ein einziger Untertan wollte statt seiner sterben. Seine Regierung ist schlecht; das Volk von Thessalien hasst ihn. Außerdem ist er ein schlechtgeratener Sohn: Er bat seinen eigenen Vater, sich statt seiner zu opfern. Aber bevor er am Ende noch mich, seine Gemahlin, ebenfalls fragen konnte, gab ich mir lieber den Tod. Mit dem Admetos konnte ich nicht mehr leben. Sein Verhalten bewies, dass er meiner nicht würdig war.“

„Bleibe nur, wo Du bist!“ rief Herakles voller Entsetzen, „Euch zusammen zu zwingen, wäre wahrhaftig vom Übel. Ihr seid einander zu ähnlich!“ Damit ließ er sie stehen und kehrte allein in die Oberwelt nach Thessalien zurück.

Admetos, sichtlich enttäuscht, blickte ihn fragend an. „Diese Aufgabe“, seufzte nun Herakles, „ging über meine Kräfte.“

daphne

ein jammern, jagen, zittern, fliehen, keuchen

auf glutgepeinigt glatten felsenbahnen,

und jetzt, ein schrei vor gleissend steilen wänden:

den in den himmel hochgereckten händen

entreissen raschelnd sich die blätterfahnen,

und schatten schlägt die schamerhitzten weichen.

III. Die zweite Verwandlung der Daphne

Die züchtige Daphne, vom geilen Apollon verfolgt, wurde auf ihre verzweifelte Bitte mit göttlicher Hilfe in einen Baum verwandelt. Damit glaubte sie sich männlichem Ungestüm glücklich entzogen. So groß ist aber die Macht der Liebe, dass sie durch alle Verwandlungen hindurch ihren Gegenstand festhält. Auch der brünstige Gott des Lichtes kühlte im Schatten der plötzlich gewachsenen Blätter nicht ab, sondern umarmte und küsste den Baumstamm mit solch verzehrendem Feuer, dass all seine grünenden Zweige verdorrten und in der Hitze das Laub welk auf die Erde fiel.

So jedenfalls erklärte Apollon sich später das deprimierende Wunder, als er ernüchtert die kahlen Äste besah.

Eine andere

Deutung durch ältere Götter aber wies er als altersneidisch zurück: Danach sei

die verzweifelte Daphne frierend an der Erkenntnis gestorben, dass für die

Leidenschaft jedes beliebige Astloch die gleiche Erfüllung gewährt wie die

allerlieblichste Jungfrau.

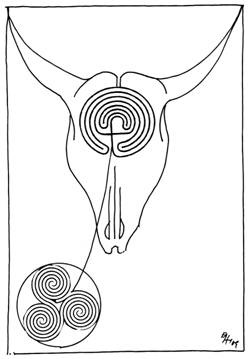

IV. Der Faden der Ariadne

Der Minotauros, ein menschenfressendes Untier, hauste im Labyrinth, wo man ihm regelmäßig junge Männer und Frauen zum Opfer brachte. ‚Unvermeidliche Menschenopfer’ nannte man sie, und der Schmerz über ihren Verlust wurde durch die Gewissheit gemildert, dass man auf diese Weise das Scheusal satt und zufrieden in seiner Behausung zurückhielt und nicht zu befürchten hatte, es hungrig auf der Straße zu treffen.

Eines Tages jedoch entschloss sich ein fremder Prinz namens Theseus, den Minotauros zu töten. Das Schwert in der Hand, betrat er die finsteren Gänge, wickelte aber bei jedem Schritt ein dickes Wollknäuel ab, dessen Anfang am Eingang befestigt war. Ariadne, die kluge Tochter des Königs, auf den ersten Blick in Theseus verliebt, hatte es ihm gegeben, um seine Rückkehr zu sichern; aufgerollt, musste der Faden wieder ins Freie führen.

Aber so weit der Tapfere auch in das Innere vordrang, vom Minotauros fand er keinerlei Spur. Endlich hatte der Held das ganze Knäuel verbraucht und war bis ans Ende des wollenen Fadens gekommen. Da hörte er plötzlich eine heisere Stimme: „ Dank sei den Göttern, meine Rettung ist nah!“, und dann sah er im dämmerigen Licht die Gestalt eines halbverhungerten Menschen. – „Sag mir, wer bist Du?“, fragte ihn Theseus erstaunt, „ und wo ist der Minotauros?“ – „Ach“, erwiderte matt das bleiche, verwilderte Wesen, „der Minotauros lebt schon lange nicht mehr. Der erste Jüngling, der als Opfer hierher geschickt wurde, hat ihn im Zweikampf mit bloßen Händen erwürgt. Aber der Sieger fand seinen Weg nicht mehr hinaus ins Freie. Kurze Zeit überlebte er noch, indem er die neu eintreffenden Opfer erschlug und sich von ihrem Fleische ernährte. Schließlich aber war er zu schwach; ein Neuankömmling konnte sich seiner erwehren, tötete ihn und überlebte von seinem Fleisch, bis er selber einem Stärkeren unterlag und diesem zur Nahrung diente. Ich bin der Letzte in einer Kette von menschenfressenden Mördern. Die grausige Wahrheit habe ich von meinem ersten Opfer erfahren. Jetzt aber sind wir beide gerettet. Mit Deinem Faden finden wir bald in die Freiheit zurück.“ – Theseus, um seine Heldentat und seinen Ruhm betrogen, schauderte vor Entsetzen. „Stirb, Du Scheusal!“ schrie er den Elenden an und stieß ihm das Schwert in die abgemagerte Brust. Darauf lief er, so schnell sich der Leitfaden abwickeln ließ, durch die finsteren Gänge zu Licht und Sonne zurück.

Als Ariadne ihn mit der blutigen Waffe in seiner Faust unversehrt wieder erblickte, warf sie sich ihm, als dem Retter des Landes, hocherfreut in die Arme. Eine rauschende Hochzeit wurde sofort gefeiert. Dann aber drängte Theseus zum Aufbruch in seine Heimat, die jenseits des Meeres lag, und noch am nächsten Morgen schifften die Neuvermählten sich ein. Kaum war das Land außer Sicht, so steuerte Theseus auf eine einsame Insel zu. Dort. auf ödem Gestein, setzte er seine junge Gemahlin aus.

„Ich wollte, Du hättest den Faden einem anderen gegeben.“ Das waren die Worte, mit denen er sie verließ.

V. Die Heirat des Eros

Auf das Geheiß der Götter erklärte sich Psyche bereit, Eros zum Manne zu nehmen.

Niemals hatte ein menschliches Wesen ihn leibhaftig erblickt, aber nach allem, was man von seinem Wirken erfuhr, hielt man ihn für ein entsetzliches Untier. Auch seine bängliche Braut bekam ihn nicht zu Gesicht, ja, er blieb ihr sogar nach der Hochzeit weiterhin unsichtbar; nur im Dunkel der Nacht kam er zu ihr ins Bett.

Was sie dann fühlte, nicht aber sah, war allerdings durchaus nicht entsetzlich. Schon nach der zweiten Nacht war sie im Innersten überzeugt, Eros könne unmöglich ein hässliches Scheusal sein. Unaufhaltsam wuchs ihre Neugier, ihn mit Augen zu sehen, aber an jedem Morgen flüsterte er ihr zu: „ Suche nie meinen Anblick! Sei mit dem Zeugnis Deiner anderen Sinne zufrieden, denn wer mich sieht, hat mich für immer verloren!“ Damit verschwand er, und Psyche blieb jedes Mal schwerer bekümmert zurück.

Endlich glaubte sie fest, ihr unvollständiges Glück nicht mehr ertragen zu können. Daher stellte sie eines Abends neben dem Bett eine Lampe bereit. Wieder erschien ihr Besucher im Dunkeln, und nach langer Umarmung schlief er befriedigt an ihrer Seite ein. Darauf zündete Psyche die Lampe an, um ihn genau zu betrachten.

Wer beschreibt ihre Freude, als sie den hübschesten jungen Mann auf ihrem Lager erblickte? Leider jedoch war für sie diese Freude die letzte, denn in der Erregung zitterte ihre Hand, und aus der Lampe tropfte das Öl auf den Schläfer, der augenblicklich erwachte. Ohne ein Wort erhob er sich von ihrem Bett und ließ sie für immer allein.

* * *

Während die einsame Psyche auf Erden ihr Schicksal beweinte, wurde auch auf dem Olymp ihre Neugier bedauert. „Diese verfluchte Neugier zerstörte den herrlichsten Plan der gesamten Göttergeschichte!“ klagte Hermes und biss sich vor Wut auf die Lippen. „Geben wir zu, wir haben ihn alle für unfehlbar gehalten!“ - „Außer mir!“ sagte Eros, „Ich habe das Ende geahnt. Ich ließ mich von Euch ja auch nur überreden, Psyches Gatte zu werden, unter der festen Bedingung, niemals treu sein zu müssen! Ihr habt alle versprochen, abwechselnd in ihrem Bett meine Rolle zu spielen, wenn ich genug von ihr hätte. Nun, Ihr wisst, dass schon in der zweiten Nacht Apollon mich bei ihr vertrat. Zeus war der dritte und Ares der vierte Besucher; Hermes, den fünften, hat sie bereits erkannt. Euer Plan war ein Unfug, und Eure Hoffnung war eitel. Neugier ist stärker als Liebe! Warum habt Ihr nicht gleich mit offenen Karten gespielt?“ - „Weil eben keine Frau die Natur der Liebe versteht!“ erwiderte Hermes bekümmert. „Sie glauben, nur einen einzigen wahrhaft lieben zu können, ja, sie bilden sich ein, ihre Liebe sei umso tiefer, je beschränkter sie ist Diesen gefährlichen Unsinn nennen sie Treue, und davon allein hängt ihre völlige Hingabe ab. Das ist die Täuschung, die sie von uns verlangen! Wenn sie die Wahrheit wüssten, so würden sie sicher verzweifeln.“

„Das ist vielleicht nur ein göttlicher Aberglaube“, sagte Eros und flatterte lächelnd zu neuen Streichen davon.

VI. Die Blindheit des Oidipos

Oidipos stach

sich die Augen aus als er erfuhr, dass sein Weib seine Mutter und er selber der

Mörder des eigenen Vaters war. „Warum die Augen?“ fragten sich viele in

Theben, als ihr erblindeter König, von seiner Tochter geführt, ferne im

Ausland bettelnd sein Leben verdiente. „Hatte er denn mit den Augen am meisten

gefrevelt? Wären gewisse andere Organe nicht eher strafbar gewesen? Ja, hätte

nicht Selbstentmannung allein die angemessene Sühne bedeutet? Waren die Götter

durch diese Ersatzhandlung wirklich für immer versöhnt?“

Diese Fragen stellte auch Oidipos sich, da er zuweilen beim Betteln das

Schluchzen und Stöhnen seines Kindes vernahm. Wenn er dann aber immer wieder

von Neuem reichliche Gaben auf seinem Teller fand, ließ er die Zweifel

ersterben. Und so war er wie vor seiner Blendung ahnungslos über sein

Schicksal, das weiterhin fürchterlich blieb. Ihm war es bestimmt, der Verderber

seiner Familie zu sein. Darüber weinte die Tochter, die sich vor seinen

erloschenen Augen, um ihn zu nähren, täglich den Fremden verkaufte.

hyakinthos

ein fahler nachmittag auf kahlen matten.

ein weisses licht tropft von der bleichen höhe,

und von den feuchten steinen sickert stille.

auf purpurblüten liegt ein gott verlassen,

und seine klagen saugt der westwind auf.

VII. Der Gesang des Orpheus

Orpheus versöhnte mit seinem Gesang die wildesten, feindlichsten Kräfte; wo seine Leier ertönte, da herrschten selige Eintracht und still harmonischer Friede.

Der Ruhm seiner unüberwindlichen Kunst gewann ihm zuletzt auch die Liebe eines zärtlichen Knaben, und der beglückte Sänger machte ihn zu seinem Schüler, Gefährten und Freund.

Dieses Liebesverhältnis erregte aber den Unmut der Frauen, die sich missachtet sahen, und sie beschlossen, Orpheus zur Rede zu stellen. „Entsage dem unnatürlichen Laster!“ schrieen sie zornig, „Schick diesen Knaben fort und nimm Dir stattdessen eine von uns zur Gefährtin, sonst ist Dein Leben verwirkt.“ – „Liebster Orpheus“, sagte nun auch der Knabe, „Soll ich der Grund für Deinen Untergang sein? Wenn Du statt meiner ein Mädchen zur Schülerin willst, so trete ich gerne zurück.“ – „Bleibe nur bei mir!“, gab ihm Orpheus zur Antwort, „Diese Geschöpfe wollen ja nicht von mir lernen. Vielmehr soll ich ganz ihr Besitz, ihr ergebener Lobhudler sein, soll ihrer Eitelkeit schmeicheln und ihren Launen Genüge tun. Das jedoch wäre das Ende meiner himmlischen Kunst. Aber ich fürchte mich nicht. Mit meiner Leier habe ich wilde Eber und wütende Stiere, ja, den Höllenhund Kerberos selber beschwichtigt, um wie viel leichter werde ich nun diese Weiber bezähmen.“

Damit begann er, singend die Saiten zu schlagen. Tief ergriffen weinte der Knabe, die Bäume, die Quellen und Bäche rauschten nicht mehr, die Vögel verstummten, die ganze Natur lauschte voll Ehrfurcht dem göttlich schönen Gesang. Nur die Frauen zeigten sich ungerührt. Schreiend stürzten sie sich auf den erschrockenen Sänger und rissen ihn bei lebendigem Leibe in Stücke.

Hilflos starrte der Knabe die rasenden Bestien an, bis sie, vom Blut ihres Opfers berauscht, schnarchend zu Boden fielen. Dann aber fasste er sich ein Herz, trat auf sie zu und fragte mit zitternder Stimme: „Wie war es möglich, dass der Gesang des Orpheus bei Euch ohne Wirkung blieb? Wie nur konntet Ihr Frauen solcher Kunst widerstehen?“ Doch er bekam keine Antwort. Schließlich gab ihm der Zorn einen verzweifelten Mut. Er packte die Schwächste der trunkenen Schläferinnen, um sie zur Antwort zu zwingen, aber bevor er sie fragen konnte, zog sie zwei wächserne Pfropfen aus ihren zierlichen Ohren. „Wenn man den Künstlern immer zuhören wollte“, sagte sie dann mit blutig verschmiertem Mund, „so würde man endlich über der Kunst den Geschmack am Leben verlieren.“

VIII. Der Marmor des Sisyphos

Sisyphos wurde im Hades dazu verurteilt, einen gewaltigen Marmorblock bergan zu wälzen. Wenn er den Gipfel des Berges erreichte, sollte er frei sein; kurz vor dem Ziel aber rollte der tückische Fels immer wieder ins Tal zurück.

Ein selbstverliebter Philosoph, der sich, wegen seiner Lehren mit Vergessenheit bestraft, ebenfalls in der Unterwelt wiederfand, betrachtete zunehmend unwillig die stets erneuten Versuche seines Mitverdammten. Endlich sprach er ihn an: „Begreifst Du nicht, Sisyphos, dass Du bei all Deinen Umwälzungen nicht von der Stelle kommst? Du bist zum Scheitern verurteilt.“ – „Und wenn es so wäre“, erwiderte Sisyphos keuchend, „so wäre es doch das Urteil der Götter, das ich nicht aufheben kann.“ – „Musst Du es aber denn selber vollstrecken?“ fragte der Philosoph zurück, „lass den Stein liegen, und dieses Urteil ist nichtig.“ – „Damit hast du wohl recht“, entgegnete Sisyphos und wischte sich stolz den Schweiß von der Stirn, „aber mein Selbstwertgefühl liegt in der Arbeit; nichts zu tun, wäre für mich die schlimmste von allen Strafen.“ – „So leiste denn wenigstens etwas Erfreuliches!“ sprach da der Philosoph, indem er ihm Hammer und Meißel reichte, „Dein Marmor ist von der besten Qualität. Schaff mir daraus ein Denkmal. Wie Du mich siehst, steh ich Dir gerne Modell. So liefern wir beide ein dauerndes Zeugnis gegen die Willkür göttlicher Urteilssprüche.“

Als aber Sisyphos einen kleinen Bruchteil der Ewigkeit lang an dem Marmor herumgemeißelt hatte, musste er einsehen, dass er auch dabei zum Scheitern verurteilt blieb. Der Stein behielt seine Tücke und widersetzte sich jeder Gestaltung. Selbst der Modell-Philosoph gab schließlich zu, dass er das göttliche Urteil zu eng ausgelegt hatte. Dennoch kapitulierte er nicht. „Wenn es uns auch nicht gelingt“, sprach er zu Sisyphos, „diesen Felsblock nach unserem Willen zu formen, so kann uns doch nichts daran hindern, durch Phantasie zu vollenden, was unseren Händen versagt ist. Ich sage Dir, wenn wir nur wollen, so sieht dieser unbehauene Stein schon jetzt gerade so aus wie ein Denkmal von mir. Ja, ich finde sogar, an elementarer Wucht ist dieses Kunstwerk jedem altmodisch kleinlichen Naturalismus weit überlegen, drückt es doch unmittelbar eben durch seine Rohheit das eigenste Wesen meines massiven Protestes aus.“ – „Aber dann ist meine Arbeit ja wieder sinnlos, wenn Du sie einfach als längst geleistet erklärst“. beklagte sich Sisyphos bitter „ wo bleibt nun dabei mein Selbstwertgefühl?“

„Meißle nur

weiter!“ sagte der Philosoph, „kleine Verbesserungen können durchaus nicht

schaden.“

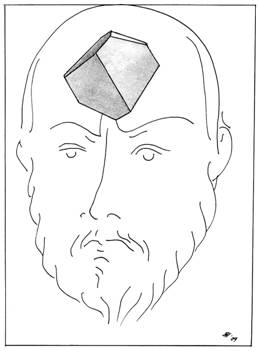

IX. Der Spiegel des Narkissos

Narkissos verliebte sich in sein Spiegelbild, das er in einem dunklen Weiher erblickte. Sehnsuchtsvoll neigte er sich der schimmernden Schönheit zu, bis er, von Liebesschmerz überwältigt, beinah ins Wasser fiel und fast, im wahrsten Sinne des Wortes, in seinen eigenen Anblick versank.

Ein Moralist, der eben vorüberkam, sah den drohenden Sturz und die offenbare Verzückung, die ihm vorausging. Rasch wie immer zum Guten entschlossen, zog er den Schönen vom Ufer zurück und hielt ihn, trotz heftiger Gegenwehr, auf dem Trockenen fest.

„Warum lässt Du mich nicht ertrinken?“ rief Narkissos entrüstet, „nenne mir einen Menschen, der meiner Liebe würdiger ist als ich selbst!“. – „Schönster Narkissos“, sagte der Moralist, „Du bist der würdigste, daran zweifle ich nicht, aber den vollen Glanz Deiner strahlenden Schönheit hast Du noch gar nicht gesehen. Dieser schmutzige Tümpel hier wirft Dir davon nur ein trübes Abbild zurück.“ – „Wo denn kann ich mich selber so sehen, wie ich in Wirklichkeit bin?“ fragte Narkissos bebend vor Neugier und Ungeduld. – „Folge mir in die Wüste“, sagte der Moralist, „dort wirst Du Dich bald, in der glühenden Luft gespiegelt, so greifbar deutlich erblicken, wie nirgendwo sonst auf der Welt.“

Von eitler Hoffnung verblendet, folgte der unerfahrene Jüngling dem listigen Führer in eine sandige Ferne, aber die einzige Luftspiegelung, die er dort sah, zeigte in unerreichbarer Weite nichtvorhandenes Wasser. „Nun, da Du dich nicht mehr ertränken kannst“, sagte der Moralist, „gebe ich zu, dass ich Dich mit einer Täuschung von allem, was spiegelt, weggelockt habe. Danke mir, denn ich habe Dein junges Leben gerettet.“

„O Du platter Betrüger!“ schrie Narkissos ihn an, „Dein Triumph kommt zu früh!“ und damit lief er, so schnell er nur konnte, den weiten Weg zu seinem Weiher zurück. Völlig erschöpft und atemlos beugte er sich von neuem übers vertraute Wasser, aber was er erblickte, kannte er nicht mehr wieder: Staubbedeckt, ausgehungert, mit fiebrigen Augen und eingefallenen Wangen, starrte ihm da ein sonnenverbrannter Schädel entgegen. Voller Entsetzen wandte er schnell seinen Blick davon ab.

„Siehst Du nun wohl, dass Du Grund hast, mir dankbar zu sein?“ hörte er hinter sich die Stimme seines Erretters, der ihm nachgeeilt war. „Ja, ich bleibe am Leben“, rief der erboste Narkissos, „und Deinen Dank sollst Du sofort von mir haben!“ Damit packte er den staunenden Moralisten, warf ihn ins Wasser und ließ ihn ohne Gnade ertrinken.